SF作家やSF研究者、ムーンショット研究者が語るニューロダイバーシティの視点から見た「ちょっと先の未来」

2025年3月26日

B Labが主導する「超未来学」は、ニューロダイバーシティプロジェクト、Project Cybernetic being、慶應義塾大学サイエンス・フィクション研究開発・実装センターと連携し、「ちょっと先のおもしろい未来 –CHANGE TOMORROW-」内でトークイベント「ちょもろーアカデミア 『超未来学!〜ニューロダイバーシティ視点から考える未来〜』」を開催しました。

B Lab所長の石戸 奈々子をモデレーターに、SF作家やSF研究者、2050年の未来社会を実装するムーンショット型研究開発を推進する研究者が、『ちょっと先の未来』について、率直な意見を交わしました。その模様を紹介します。

<登壇者>

●アーティスト/美術史家 近藤 銀河氏

●小説家 津久井 五月氏

●慶應義塾大学理工学部准教授/慶應義塾大学サイエンス・フィクション研究開発・実装センター所長/ 大澤 博隆氏

●慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科(KMD) 教授/JSTムーンショット目標1.Cybernetic being Project プロジェクトマネージャー 南澤 孝太氏

●慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科(KMD) 教授/B Lab所長/一般社団法人超教育協会理事長/CANVAS 石戸 奈々子(モデレーター)

SF作家やSF研究者、ムーンショット研究者は「ちょっと先の未来」をどう見ているのか

石戸「本日は、ちょっと先の未来を語る4名の方々にご登壇いただきました。(▲写真1▲)まずは、自己紹介をお願いします」。

南澤氏:「慶應大学のメディアデザイン研究科で、人が身体で感じることをデジタル技術で拡張する研究をしています。また、科学技術推進機構のムーンショット型研究開発事業では目標1研究開発プロジェクト『身体的共創を生み出すサイバネティック・アバター技術と社会基盤の開発』のプロジェクトリーダーとして、『誰もが自由に活躍できる未来社会を目指し『もう1つの身体』としてのサイバネティック・アバターをデザインする』というテーマで研究・開発に取り組んでいます。(▲写真2▲)

ちょっと先の面白い未来を描きながら、サイバネティック・アバターを通じて新たな身体的共創を生み出し、誰もが自在な活動や挑戦を行える社会の実現を目指すといった取り組みです」。

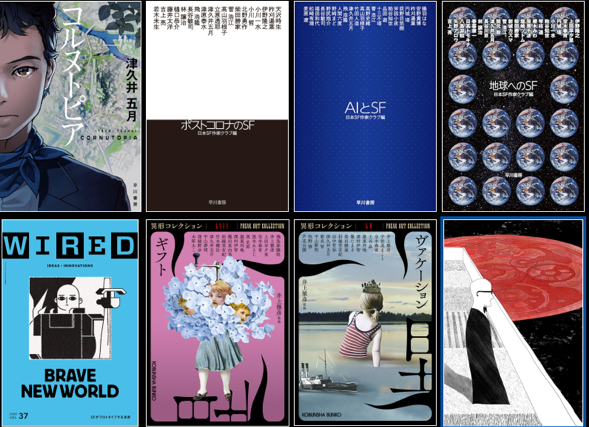

津久井氏:「SF作家として活動していますが、元々は大学で建築を学んでいました。建築や建物、都市のあり方について考えている中で、初めて書いたSF小説が『コルヌトピア』です。2050年よりさらに30年後の2080年頃が舞台の小説で、東京23区の外縁部が緑地で囲まれていて、この緑地が生きたコンピューターとして都市インフラになっている世界を描きました。

その世界では、人々が通信機器を使って植物たちと繋がっています。人が都市、他人、生き物など、さまざまなものと繋がっている状態をテーマにしています。(▲写真3/写真4▲)

今回のテーマであるニューロダイバーシティでは基本的に自分と他人、人と他の人との間にある違いを考えますが、2080年など50年以上先の世界を考えると人とその周囲にある木や生き物も含めた広い意味での生物間の差、その間の感じ方や考え方の違いが見えてくるのではないかという気がします。今日の議論が今よりもちょっと広い視野でのダイバーシティについて考えるきっかけになると良いと考えています。

また、ムーンショットプロジェクトには南澤先生が取り組んでいる目標1以外に目標2や目標3があります。新しい目標を加えるなら、どのような目標が良いのかを選ぶミレニアプログラムというプロジェクトがあり、そこに応募していた『人類の調和検討チーム』から依頼を受けて『環の平和』という小説を書きました。人と人の意識を繋ぐ技術ができれば人類は平和になるというすごく素朴なアイデアに基づきながらも、『みんなが繋がっているが、一人ひとりは誰か別の二人とだけ繋がっていれば良い』と思って書いたのが『環の平和』です。ここにいる全員で繋がろうとした時に、 自分は右の人と左の人の二人だけ手を繋いでいれば、間接的には全員と繋がることができる。そのように脳を接続して、世界中の人たちが間接的に一体になって意識と感覚を共有しているような世界を描いてみようと思って書いたものです。その中で戦いが起こったりするのですが、それをシミュレートした小説です。

『未完成感性社会』はNTT人間情報研究所から依頼を受けて書いたものです。NTT人間情報研究所では感性を測ったり、感性に名前をつけたり、人と共有したりする技術を研究しています。その感性を測り共有する技術として、バーコードのようなものに置き換えた『感性コード』を考えました。あることには鋭い感性を持っているが、別のことには粗いということを感性のバーコードとして可視化できると思っていたことがあり、それを作品化しました。こうしたことも本日のトークセッションで話題になれば良いと思っています」。

近藤氏:「アーティスト、ライター、研究者として活動しています。自分の属性はパンセクシュアルという男性や女性のような性別に関係なく恋愛的に惹かれるというもので、車椅子を使っています。(▲写真5▲)

主にレズビアン的と言える女性同士の恋愛を描いている美術作品を研究しています。一方、CGやVRを使ってSF的な作品も作っています。また、マイノリティをテーマにライターとしてアートや小説を書き、2024年には『フェミニスト、ゲームやってる』という本を出版しました。障害や人種差別、あるいは女性差別やセクシャルマイノリティに関するようなゲームを紹介し、フェミニズムについての考えを共有していくような内容です。CGを使った作品では、インタラクティブな作品を制作しています。嫌な言葉が色々とやってきて、それを避けたり破壊したりするゲーム的な作品です。街に自分のアイデンティティに関する言葉が増殖していくような映像作品を作っています。

私がどうして車椅子を使っているのかについて、今回のテーマと絡めながらお話しします。私はME/CFS(筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群)という病気です。常に苦痛や疲労を感じているような病気で、原因は脳神経系にあるのではないかと言われていますが、詳細は不明です。私の病気のあり方もニューロダイバーシティ、神経の多様性に起因するものの一つなのかもしれないと考えられるかもしれません。

その視点で、共有しておきたい前提がいくつかあります。例えば、VRで車椅子であることの障害はなくなるのでしょうか。私の場合、VRであっても疲労は継続するので長時間は使えません。VRは立っている人を前提にした作品やゲームが多く、立つことができない私はすごく困ることがあります。技術は障害をどう変えるのでしょうか、ということを改めて考えたいと思います。

もう1つ、私が問題として提起しておきたいのが、正しい身体像を技術が提示する可能性です。例えば、どこからどこまでが治すべき病気で、どこからどこまでが治さなくて良い病気なのかということも、今後、技術が発達する中で変わり、大きな問題として我々に降りかかってくるのではないでしょうか。

さらにもう1つお話ししたいのが、障害の社会モデルです。障害の社会モデルというのは、障害が個人の側にあるのではなくて、社会の側にあるという考え方です。例えば、みなが車椅子を使う社会であれば、最初からスロープをつけることが当たり前の社会になります。スロープがなければ私は登壇できませんが、それはまさに社会の中に障害がある、社会の中にバリアがあるのです。個人の中にバリアがあるわけではないということが、今、障害者差別解消法の基本理念として広く語られています。ただし、それはあまり知られていません。

障害モデルは、インペアメントとディスアビリティを前提にしています。インペアメントは実質的欠損と訳され、『足がない』というのがインペアメントで、それによって車椅子を使う必要があり、『車椅子であることにバリアがある』というのがディスアビリティです。

日本語では後者のディスアビリティが障害とされ、障害の社会モデルが考えられています。しかし、患者にとってはディスアビリティだけではなく、インペアメントもすごく重要なのです。私にとっては『すごく疲れる』『苦痛を感じる』という体験ですが、その体験が実は重要です。障害の社会モデルをテクノロジーで解決する取り組みはあっても、インペアメントについてはテクノロジーの発展が貢献し、どう関係していくのでしょうか。このこともみなさんと共有しておきたいと考え、お話ししました」。

石戸:「ニューロダイバーシティは、脳や神経の多様性のことを指します。もともとは、ニューロダイバージェントの方々が始めた運動です。つまり、綺麗事だけでは済ませられないこともあるのです。近藤さんからお話があったように、技術の発展による明るい未来だけではなくて、注意すべきこともたくさんあり、SF作品などを通じて警鐘を鳴らす必要もあると思いました。続いて、大澤さん、よろしくお願いします」。

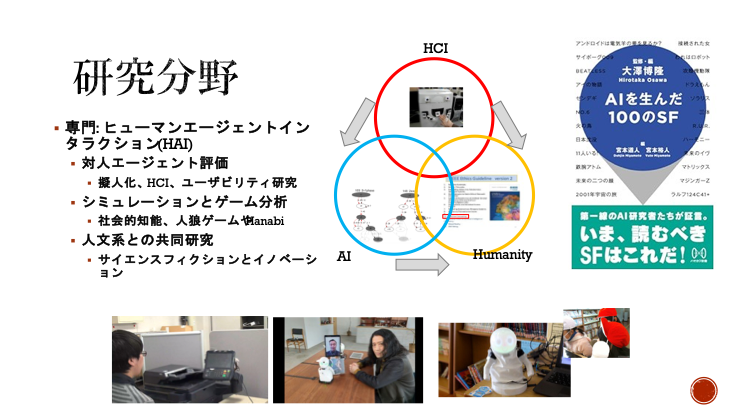

大澤氏:「慶應義塾大学理工学部 管理工学科 准教授の大澤です。人工知能学会の論文誌編集長をしています。日本SF作家クラブの第21代会長を2024年9月までやっていました。慶應義塾大学にサイエンス・フィクション研究・開発実装センター、略してSFセンターを作り始めています。

長年、ヒューマンエージェントインタラクションの研究をやってきました。ロボットやビデオゲームのキャラクター、対話システム、バーチャルリアリティの中のアバターなど人間ではない人工物と人間との相互作用を広く扱う学問です。機械を擬人化する研究や、AIがお互いに協力するために「意図を読む」研究などをしてきました。その中で、最近始めたのがSFの研究です。SFとヒューマンエージェントインタラクションの関係性に興味を持ったことから研究を始めました。(▲写真6▲)

わかりやすいものだと、家電製品を擬人化して目や手をつけた研究をしています。他にも人狼ゲームの研究をしていました。人と人が協力したり騙したりするゲームをやるときにどういった要素が強力に効くかを研究し、ヒューマンエージェントインタラクションという人工物が社会に存在する形を考えることを学問分野として立ち上げて拡張しています。

SFはさまざまな形で社会に影響しています。H・G・ウェルズという有名なSF作家は『宇宙戦争』や『月世界旅行』『モロー博士の島』など、いくつかの小説を書いていますが、『ネイチャー』という科学雑誌のジャーナリストもしていました。ジャーナリストをやりながら小説も書いてきたという人は多く存在します。日本だと小松左京さんは、もともと新聞記者から小説家になりました。

SFからアイデアを得ようという動きもあります。ユーザーたちが自分で使いたいものを作っていくメーカームーブメントがありますが、大元を辿っていくとコリイ・ドクトロウというSF作家が書いた『メイカーズ』という小説に由来しています。シンギュラリティも、レイ・カーツワイル氏とヴァーナー・ヴィンジというSF作家が共同で議論して生まれてきた考え方です。私もAIの分類に関する研究をしてきましたが、今後、先述のSFセンターを立ち上げてさらに研究を進めていきます」。

SF作家は、どのような技術に夢を見て、どのような社会を描こうとしているのか

石戸:「みなさん、自己紹介をありがとうございました。すでにディスカッションのテーマがいくつか提示されましたが、まずは私からとても気になっていることをお聞きしたいと思います。SFの領域にいるみなさんが、『これからの新しい社会をどう描ことしているのか』ということです。日々、まさにSFの世界のようなスピードで技術が進歩している今、みなさんが、どのような技術に夢を見ているのかも気になります。描こうとしている社会、そして、ホットな話題となっている技術についてのお考えをお聞かせください」。

津久井氏:「最初に技術のことをお話しします。今は、特定の技術だけがSFの領域でホットになっているという状況ではないと感じます。少し前だと『次はメタバースだ』などと、みんなが未来社会を想像できるようなキーワードが共有されていたかもしれませんが。

しかし、今はそうではないようです。生成AIについては、そのちょっと先の未来についてSFの視点で示したりすることはありますが、今はある技術トレンドからその先を描くというより、まさに『今、起こっていること』を愚直に、そのまま未来に浮遊させてみるとどういう社会になるのかを考えている人が多いような気がしています」。

石戸:「時代によってSFからすごく影響を受けて研究者や技術者が生まれたようなフェーズと、技術に引っ張られて新しい空想が生まれるようなフェーズがあったのだと思います。近藤さんは、今の津久井さんのお話しを踏まえて、どのようにお考えでしょうか」。

近藤氏:「SFは未来を想像するだけではなくて、 未来を通して今を見たり、未来を通して過去を考えたりという役割も担っています。何がホットな技術トレンドかという視点で、私が今、注目しているのは、『ポストヒューマン』という考えです。南澤さんの研究もポストヒューマン的な研究だと思います。ポストヒューマンというのは、一般的には人間とテクノロジーが結びついて新しい人間になるということですが、実はフェミニズムという観点からのポストヒューマン論は違う語られ方をしています。『ポストヒューマンの前には、いったい何がヒューマンだったのか』、ヒューマンは過去にどう定義されていて、今はどう定義されているのかということから語られているのです。

今までの社会では、さまざまな人々が『人間ではない』とされてきました。英語だと特に象徴的なのがMan。人間を意味するManは男性を意味するManと同じです。つまり、女性はそこでは人間ではなかったし、身分制度の中では人間ではないとされる存在もたくさんいました。障がい者、ある人種、セクシャルマイノリティも人間ではないとされていたことはありました。

フェミニズム的なポストヒューマンでは、そもそも何が人間とされていなかったのか、新しい人間はどのような人間という枠組みになるのかということを考える必要があります。SFもやはり、そうやって社会を見つめるものでもあると思います。未来を想像することで、逆に現在や過去を考え、新しい人間を考えることで、過去に何が人間ではなかったのかということを考える、そういう思考ができるのSFが持つ力のひとつだと思います。

テクノロジーが人々を本当に解放するのかと考えることも重要だと思います。今までも人間ではなかったとされてきた人たちのことを考えずにポストヒューマンを考えてしまえば、すごく欲圧的なものになってしまうかもしれません。そういった意味で、テクノロジーとニューロダイバージェントが結びつくのかは重要なテーマだと感じています。

例えばSFでは、上田早夕里さんという作家は、我々の次に来る人間の新しい姿や環境破壊によって激変した世の中にどのように自分が適応するのかということを考えながら、これまで人間ではないとされてきたもの、あるいは技術が生み出す新しい人間の枠組みから外れて社会から阻害されるものがどうやって生きていくのか、ということを書いています。

ここで私は、過去に人間の枠組みから外されてきて、かつ自然として関わっていた存在として、『魔女』を取り上げてみたいと思います。魔女とはフェミニズム的なワードでもあるし、SF的なワードでもあります」。

大澤氏:「現在は、とにかく技術進化のスピードが速く、例えば生成AIによって半年や数カ月で状況ががらりと変わってしまうことも考えられます。技術の発展とその流れの速さで、想定したことが崩れる場合もあるし、未来だと考えていたら現代になってしまったということもあります。

その中で、今、SFに何が求められるのかというと、新しい技術のトレンドを描くというよりも、今の最新の技術とその進化のスピードから社会がどう変わってしまうか、プラス面もマイナス面もあるが、その中で生きざるを得ない、そんな未来を描くためにSFの力を借りましょうと、未来を描く補助としてのSFプロトタイピングの試みが色々と実践されています。SFをうまく使って未来を考えましょう、ということがトレンドだと感じています」。

石戸:「ポストヒューマンと人間とは何かということ、SFプロトタイピングについては、ぜひいろいろと議論を深めたところです。南澤さんは技術者の立場として、ここまでのお話しを踏まえてのお考えはいかがですか」。

南澤氏:「まさに想像の世界だったものを具現化するのが技術者の役割になるでしょう。技術が人や社会の中にきちんとインストールされていくことで、ちょっと前まではSFの世界のことだと思っていたものを体感することができるようになります。それにより、受け入れる側の私たちや周囲の人たちにも変化が起きます。だからこそ、難しいことも当然あるし、起きるでしょう。一気に全員が受け入れられる状況にはならないこともあります。できるところから徐々に変えていくというスタンスになりますが、そうすると近藤さんが指摘した通り、カバーし切れない人たちやものごとがむしろ明確に可視化されてしまいます。

ここをどうすれば良いのだろうかということは、みなさんとも相談したいし、議論したいと思っています。僕らとしては変えていきたい、変えられるものがあれば変えていきたいのです。変えないという選択肢を取るよりは、変えていきたい。けれども、全部一気には変わっていかない。多分、これまでSFは誰もが夢見る共通のテーマ、例えば宇宙などがあって、みんなが惹かれたのですが、今はそれがすごく多様化しているのかもしれません。だからこそ、どういうストーリーだったら例えば新しい技術を作る側も使う側も、見ている側も含めて、みんなが乗っかっていけるのか。あるいは乗っかるという考え方自体がもう古いのかもしれませんが、そういった視点でお話しができればと思いました」。

大澤氏:「少し付け加えると、SFにはマイノリティの文学という側面があり、価値観の転換をテーマとして良く扱います。『ドラえもん』なども異質なものであるドラえもんやその道具が人間社会に混ざることによって、視聴者は自分が異質な視点を得て楽しめます。SFではそういった問題意識が、作品の中に出しやすくなる良さがあります。さまざまな人の価値観を許容する枠として、人々に寄り添えるのがSFの力で、かつ、人を刺激できるのがSFの良さだと思っています」。

津久井氏:「先ほどの大澤先生の概念を転換するような話に関して、このトークイベントの会場で開かれている『みんなの脳世界』で、わかりやすい展示がありました。デコボコの地面を走る四角いタイヤの自転車の展示です。デコボコの地面というように環境が変わると、そこにあるものはどう変わるか、SFとは基本的に世界の側と人間の側の2つの要素に分かれていると思っています。世界のあり方が大きく変わったときに私たち人間とは何かと問い返すパターンもあれば、世界は変わらず人間だけが変わっていったときに、世界はこのままで良いのだろうかと問い返す方向性もあると思っています。

マイノリティとマジョリティについても、自分がいつのまにかマイノリティになっているというタイプのSFもあると思っていて、世界と人間、そのどちらかに大嘘を盛り込んで前提を変えることで、普通に当たり前だと思っていたことが実は違っていたらどうなるのかということを考えてもらう要素がSFにはあると思っています」。

技術や未来を考える想像力はどこへ向かっていくべきなのだろうか

石戸:「四角いタイヤの自転車についてフォローをします。平らな地面であれば四角いタイヤでは進めませんが、デコボコした地面だと丸いタイヤではなく四角いタイヤでないと進めないのです。環境が変わると発揮できる力も違うという環境調整の大事さを検証した展示です。

同様に例えば、ASDの方々は一般的にコミュニケーションが難しいとされていますが、環境が変わると、それが必ずしもマイナスになるとは限りません。ASDの方々が、『ニューロティピカルの人はすごく生きづらそうだ。人の気持ちがわかりすぎて周りの目がとても気になってしかたないようだ』と話しているのを聞いたことがあります。これも環境が変わると、コミュニケーションが難しいという普通ならマイナスに思われがちの力の意味や価値が違ってくるということです。

そこで、近藤さんにもお話伺いたいと思います。マイノリティとSFという視点から言えば、これからどのような世界が描かれていくと良いのか、これまでの 課題も踏まえてお話いただければと思います」。

近藤氏:「2つほど、お話したいことがあります。1つは、未来がすごく近くなっているという話です。そこではある逆転現象が起きていると思っています。私の身近な問題で言うと、私が同性の恋人と結婚できるようになるのと、人間より賢いAIができるのでは、どちらが早いのだろうかという疑問があります。そこで、SFが描く未来はどうなっていくのか。すごく賢いAIが出てきて人間を支配するように人間と共存していくようになったとしても、 日本のジェンダーギャップ指数は世界118位のままであるというような未来が予測されうるのではないかと考えることがあります。

すると、技術や未来を考える想像力はどこへ向かっていくべきなのだろうか。どこへ向かうことができるのだろうかというのは、すごく大きなギャップとして考えられています。これまでのSF的な未来の考え方は、未来になれば社会もそれにつれて変わっていき技術も追いついていくという考え方だったと思います。しかし、それが今はずれてきています。技術が急速に進化しても社会は変わらない。そういった時にどうなるのだろうという疑問がでてくるのです。

先ほど大澤さんが、マイノリティとSFという話をしていましたが、SFとはそのような意味でマイノリティが好きになるものでした。それは、SFが描く世界では、女性が普通に主人公として活躍していたり、同性愛者が普通に結婚したりするような未来があったからです。それはすごくマイノリティの助けになりました。

一方で、マイノリティがマジョリティの思考実験として使われるという側面もありました。例えば、トランスジェンダーを取り上げるとき、SFで『男性も女性も自由に選べるようになった。わーい』と描かれると、そこではトランスジェンダーの人たちの苦しみは無視され、軽視されてしまいます。思考実験的にマイノリティが使われると、すごく危ういと思います。マイノリティのことを考えているようで、実はマイノリティのことを考えていない。マイノリティがSFに勇気づけられてきたという側面がある一方で、どうマイノリティに還元できるのかを、SFでも技術の社会実験をする場合でも、すごく重要な視点ではないかと思っています。

例えば、よくSFでは脳と世界を直結して、その世界で自由に生きられるような話があります。ただ、私は先ほど言ったように、脳神経系の病気で、脳神経に何らかの問題があって疲労を感じる病気です。脳と世界をコンピューターで直接に繋ぐと私は自由になれるのかというと、そうではない可能性が高くあります。ディスアビリティとインペアメントの問題です。自由になれないのはディスアビリティでもあるけど、インペアメントによって引き起こされるものです。患者にとってはインペアメントの方がむしろ重要です。それはSF的な発想の中にもあります。

そこで、私が紹介したいのが『クィアタイム』という概念です。クィアというのはLGBTやセクシュアルマイノリティのある種の総称です。クィアタイムとは何か。一般的な異性愛の人たちが持つ、結婚して仕事して子供を持って家庭を持ってという時間にマイノリティの人々は適合できません。しかし、その時間には、実はそれ自体がある種の価値を持つ、 今の社会の規範とか常識を揺るがすような価値を持つ瞬間があるのではないか、それを考えてみようというのがクィアタイムの概念です。そこから派生して、例えば、疲れる、頭がぼーっとすることによって生まれる時間は、今の社会軸だと評価されない時間、活躍できない時間ですが、本当にそうなのでしょうか。活躍できない時間も評価されて良いはずですし、そもそも活躍しないといけないのかも含めて、そうした曖昧な時間を今後、SFでどう扱っていくのかはすごく重要だと思います。

先ほどキム・チョヨプ という韓国のSF作家の話をしましたが、彼女の作品に『マリのダンス』というのがあります。『マリのダンス』では、世界をうまく認識できない特殊な障がいの話が出てきます。その障がいを持った人たちがテクノロジーの助けを使って、世界の新しい認識の仕方を獲得していくのですが、そこで主人公たちはあるテロを計画します。それは健常者に自分たちと同じような障害を与えて、強制的に自分たちの世界を目指させるという話です。これはすごく興味深い話で、健常者に近づいていくことが良いとされている中で、障がい者の世界を重視する考え方、みんなが障がい者になったら世界はどう変わるのだろうかということを問いかけているのです。

このような逆転の発想はSFが語るものですし、こういった発想がテクノロジーの発展と同時に存在しないと、先ほど話したような、人間より賢いAIは登場したが、ジェンダーギャップは低いままの世界がやってきてしまうのではないのかなと思います」。

大澤氏:「1970年の大阪万博でSFがやや『関わりすぎた』反省もあり、その後のSFは政治や経済から少し距離を置いた形で発展してきました。従って、SF内部では重要な議論がなされても、それらが政治や経済にはそこまでフィードバックされているとは必ずしも言えません。例えば、ジェンダーについては近藤さんが説明された通り、提案・批判・反省も含めて長い議論があり、アザーワイズ賞やセンス・オブ・ジェンダー賞のように、ジェンダーの観点で作品を評価する賞もありますが、これらSFにおける議論が現実社会へ十分に影響してきた、とは言えない面もあります。

ただ、もう一度SFが政治や経済に近づけば良いのか、というと、そう簡単な話ではなく、むしろ政治や経済の側がSFに近づくことが重要と思います。私がSFプロトタイピングで面白いと思う点は、政治や経済に関わる人達が、当事者になって自分のSFを書く点です。研究者や政治家が『私はこういうSFのストーリーを書きました。どう、これ面白い?』という感じで、スペキュレイティブなフィクションを自ら書くことで、物語を介して対話する形になってもらうのが理想だと思います」。

石戸:「今までの話を伺っていて、みなさんのお話しが『みんなの脳世界』の展示内容に合致していることに驚きました。展示には5つのエリアがあります。1つめのエリアが、多様な世界があることを伝える展示です。2つめは『多彩な五感』をテーマにVRなどの技術で五感の多様性を伝える展示です。3つめは『個の拡張』をテーマに南澤さんがおっしゃっていた身体拡張により、人が生きやすくなる環境をどう作るかという展示です。4つめは、近藤さんがおっしゃっていた障害の社会モデル、つまり『環境の調整』がテーマです。そして、5つめが、私たちニューロダイバーシティプロジェクトが最も大事にしているコンセプト『社会の創造』をテーマにした展示で、全員参加型で全員が新しい社会創造に参画しない限り世の中は1歩も動かない、ということを伝える展示です。

そして、本日のお話しの中の最後の議論を踏まえると、SFに期待する役割としてポジティブな側面と警鐘を鳴らすようなネガティブな側面の両方があると思っています。近藤さんがおっしゃられた通り、技術が進展しどんなに新しい技術が出ても社会受容が進まないと世の中では受け入れられないし、それが制度化するためにはさらに多くの時間がかかります。社会受容と制度化のスピードをいかに早めるかにおいて、SFが果たしてくれるポジティブな役割に大きく期待したいと思います。 一方、ネガティブな側面の警鐘という視点では、脳にチップを入れて以前からSFの世界では描かれてきたことが実現されようとしています。海外の事例ですが、ALSのピーター・スコット・モーガン博士は自分の全身をサイボーグ化したという事例もあります。初めに話があったような、人間とはどこまでが人間なのだろう、生きるとはどこまでが生きると言うことなのだろう、という議論もしなければなりませんが、そのディスカッションも遅れています。なぜなら、その先の世界がなかなかイメージしにくいからです。だからこそ、私はSF作家にネガティブなことも含めて描いていただきたいと思いながら今日のお話を伺っていました。

2050年に向けてSF、テクノロジー、そして今を生きる人間に求められること

石戸:「万博の話がありましたが、前回の大阪万博は未来学が盛り上がる大きなきっかけになったと思います。2025年は万博です。その万博に向けてのことではないですが、これまでの流れも踏まえて2025年に期待すること、そして2050年に向けて期待することや、それに向けてSFが果たす役割は何か、南澤さんから順番に一言ずついただいて、お終いにしたいと思います。」

南澤氏:「SFをただのフィクションで終わらせないことがすごく大事だと思っています。想像力を広げたものを形にしていく、それを実際に我々が日常の中で 使えるものに変えていき、それによって我々の日常が変わっていくように取り組みたいと考えています。2050年に向けては、その25年前である2025年に『あの年に提示されていた未来像や社会像、描かれていたものが2050年の今、ようやく日常になった』となるきっかけが出てくると良いと思っています」。

津久井氏:「1970年の万博は日本の若手建築家と若手SF作家たちが集合したイベントでもありました。当時の建築家やSF作家の振り返りを見ると国家的なイベントに参加したいとは何も思ってなく、みんなそれぞれ若くて血気盛んな人たちが勝手にあれこれ言い出したり考えたりし始めたことを、当時の政府が若手をフックアップする形でまとめて、たまたま国家的なイベントになったと思っています。ですから、今回も万博だから云々というよりは、若い芸術家なりSF作家の『こういうことやりたい』『こういう未来を見たい』という気持ちがどれだけあるのかということが、万博が開催されるかどうかよりも大切です。どういうところにぶつけても恥ずかしくない議論をあちこちでやる、それがSFのような考え方で未来を考えてみようということにも繋がっていく気がしています。

2050年はこうなって欲しい、というビジョンを僕たち現代の人間がみんなで持つことは不可能だと思っています。それぞれ勝手に自分なりの『SFらしい思考』を使いながら、勝手にそれぞれが考えて発表したり、思い描いたりすることに尽きるのかなと個人的には思っています」。

近藤氏:「SFは過去との結びつきがすごく興味深いといます。例えば、過去にあった辛い出来事や悲惨な出来事をモチーフして未来を描く作品はたくさんあります。『スター・トレック』も植民地主義との関わりの上に成り立っています。そこで万博について思うのは、19世紀や20世紀の万博では植民地の人々の生活が植民地の人々と共に展示されていたという事実です。牢屋のような空間に入れて、その人たちがどう暮らしていたのかを他人事で展示していました。動物園と同じような感覚で人間を展示していたわけで、これがまさにポストヒューマン的というか、ヒューマンではないと見なされていたのです。万博とはそういうものでもありました。そこで2050年は、そういうような負の歴史を検証した未来というものであって欲しいと考えます。それの上にみんな社会でさまざまなことを考えていける未来が50年後にあって欲しいと思っています。

また、これは直接、テクノロジーに関係するものではないかもしれないのですが、SFが持つ力、先ほど大澤さんがスペキュレイティブ・フィクションとおっしゃっていましたけれども、サイエンス・フィクションとしてのSFではなく、スペキュレイティブ=示唆的であることのSFなわけです。示唆的なSFを考えた時に、50年後の未来の私たちは、さまざまな歴史をうまく継承できていないと私は思います。そういった中で私の考えたい未来像は、 技術の発展とともに、私たちが持っている過去をどうやってうまく継承していくのか、それを考えられるような未来であって欲しいと思っていますし、それを考えられるようにする未来を想像するのもやはりSFなのではないのかと思っています」。

大澤氏:「万博で終わりではないと言っておきたいですね。ここがスタート地点だと考えた方が良いと思います。未来はもっと続きますから、2026年以降のことをもっと考えていかなければいけません。そのために今、種を埋めて芽を育てておくことが重要だと思います。幸いにしてそういう才能はさまざまなところにいますし、皆さんに見ていただければそうだと思います。SFにもビジョナリーの方々もいらっしゃるし、新しい書き手も色々と集まってきています。やはり、さまざまな考え方の人を包む場所としてSFが機能している面もあって、これはすごい大きな資産ですから、私はこの環境を未来に繋げていくことが重要だと思っています」。

石戸:「先ほどポストヒューマンの話とSFプロトタイピングの話をしますと言いましたが、SFプロトタイピングの話はあまりできませんでした。SFプロトタイミングとは一般の方、 子供からシニアまで、みんなを巻き込みながら未来のことを考える素敵な手法だと思っています。私たちはニューロダイバーシティを広げていますが、やりたいことは、『より多くの人たちが幸せになる未来をどうやって志向し、それを実装していくかを考えていきたい』ということです。 全員参加型でSF的な思考も取り入れ、アドバイスをいただきながら、未来を創造し実装していくことを今後も、万博もきっかけにして継続していきたいと考えています。みなさんも、これをひとつのきっかけに『超未来学』の取り組みへのアドバイスなどを、どうぞよろしくお願いいたします」。