市川浦安地区保護司会にて研修を開催しました!

2025年3月25日

2025年2月26日(水)に市川浦安地区保護司会にて開催した研修の様子をお届けします!

ニューロダイバーシティとは?

ニューロダイバーシティは私たちの脳や神経が多様であることに由来する概念であり、これは私たちみんなに当てはまります。この個々の特性ゆえに、「生きづらさ」を感じることがあります。

私たちは、個人の脳機能や身体を技術で補完・拡張し、物理的空間や社会的制度・慣習などの環境を再設計することで、生きづらさが解消され、ひとりひとりが自分らしく「ちから」を発揮できる社会の構築を目指します。その活動の一環として、企画展や研修を行なっています。

学びの多様性 研修

今回は教育現場向け研修の第二弾として、市川浦安地区保護司会にて研修を行いました。

多様性に寄り添う指導環境づくりに向け、まずニューロダイバーシティについて学び、「ASD知覚体験シミュレータ」を体験しました。さらに、脳や神経の多様さによる教育・指導現場で起こりうる困りごとを記載した「困りごとカード」に対するアクションのアイディエーションを行いました。

保護司とは

保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員とされています。民間人としての柔軟性と地域性を活かして、犯罪や非行をした人が刑事施設や少年院から社会復帰を果たしたとき、スムーズに社会生活を営めるよう、環境の調整や相談を行っています。

参考:法務省HP https://www.moj.go.jp/hogo1/kouseihogoshinkou/hogo_hogo04-02.html

ニューロダイバーシティ研修概要

ニューロダイバーシティ研修は「知る」「体験する」「創る」で構成されています。 3つのカリキュラムを通して、異なる視点を理解し合い、世界の多様な捉え方を尊重することを促し、ニューロダイバーシティ社会の実現につなげます。

①知る:ニューロダイバーシティ社会の実現に向けて(講師:石戸 奈々子)

研修の導入として、まず講義を行いました。

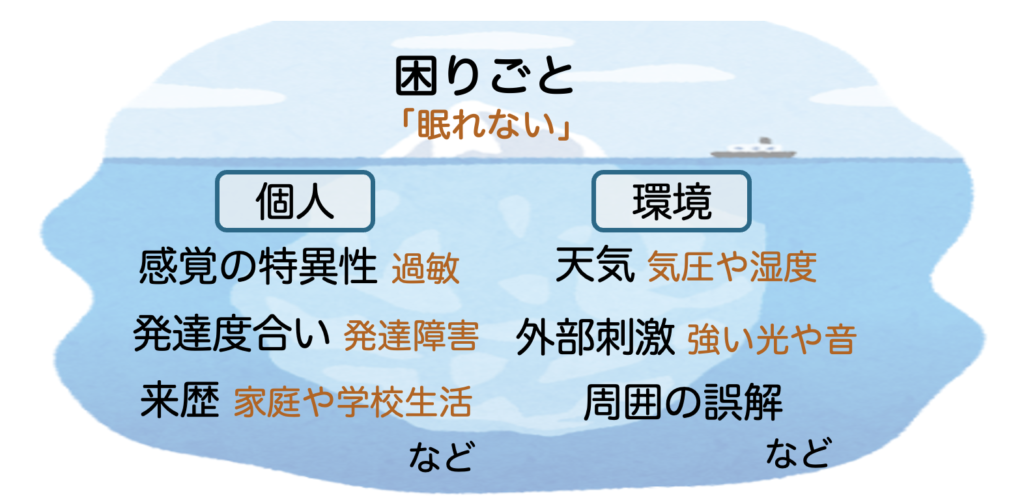

対象者の困りごとには多くの背景があり、氷山モデルを用いて説明しました。例えば、「眠れない」という1つの困りごとにも、布団の素材による感覚過敏や、発達度合いの違いなど、当事者個人に起因することもあれば、気圧や光といった周りの環境に起因することもあります。さらに、これらはほんの一例であり、まだ分かっていない背景や、これらの背景が組み合わさって、困りごととして顕れていることもあります。

そして、本研修では、数ある背景の中の一つとして、ニューロダイバーシティの概論について、これまでの歴史や様々な事例を知り、ニューロダイバーシティを尊重する社会について学びました。

②体験する:ASD知覚体験シミュレータ(講師:ニューロダイバーシティプロジェクト事務局)

長井志江先生(東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構特任教授)と熊谷晋一郎先生(東京大学先端科学技術研究センター)が開発された「ASD知覚体験シミュレータ」をご体験いただきました。明るさや音の強さの異なる環境においてASD者の世界がどのように見えているのかを体験することで、ASD当事者の感じる視覚過敏や視覚鈍麻といった症状を自分ごととして体験。

参加された皆様からは「見え方が想像以上に違う」「落ち着かない」「この世界が続くと目や脳、気持ちが疲れそう」などの声がありました。

③創る:アイデアソン(講師:ニューロダイバーシティプロジェクト事務局)

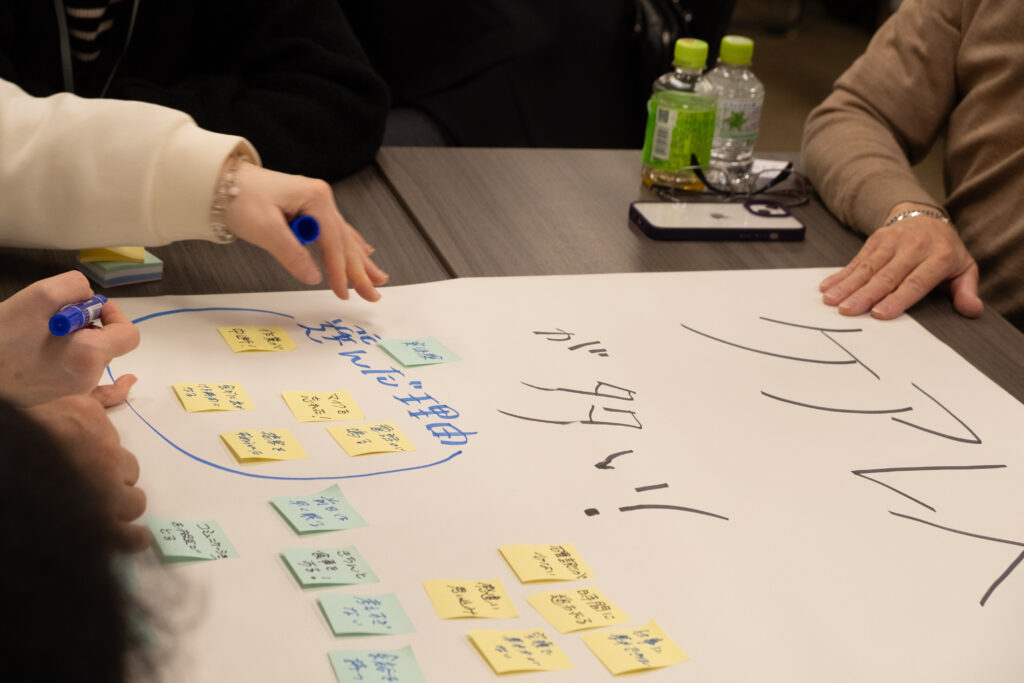

ニューロダイバーシティ社会の創造に向けて具体的にとれるアクションを考えるアイデアソンを行いました。「困りごとカード」の中から、今回は学校現場にとどまらず、日常生活に関わる事例についても考えました。

具体的な困りごとから「どういう社会を構築していくか」「どのような教室づくりをしていくか」をグループごとに考えます。グループでは困りごとへの配慮や解決策を考えていただき、アイデアを全体でシェアしました。

ここでは、周りの環境整備や、対象者の意識変容を促すための行動、これまで保護司として活動されてきた皆様ならではものなど、多種多様なアイデアが出ました。

ご参加いただいた皆様からは「個々の特性を理解することが必要」「自分の考えが前時代的だった」「寄り添うことの大切さを感じた」などの声をいただきました。

ご興味を持ってくださった方へ

B Lab ニューロダイバーシティプロジェクトはニューロダイバーシティへの理解を促進し、ひとりひとりがそれぞれの場所で各自の個性や「ちから」を発揮できる社会を構築することを目指して活動しています。その活動の一環として、今後もコンテンツを充足しながら研修の企画を行なっていきます。

ニューロダイバーシティ研修は、企業や教育現場での研修等への導入のご相談も受け付けております。 対面での開催だけでなく、オンラインでの実施も視野に入れておりますのでまずは気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら<info アット neuro-diversity.world>