温度に着目した触感伝送と生理痛VR体験の2つを展示

「ぬくもり」を伝える技術は心の距離を縮めるのか

2026年1月8日

B Labが主催する「ニューロダイバーシティプロジェクト」では、脳や神経の多様性を尊重し、誰もが自分らしく力を発揮できる社会の実現を目指しています。今回のニューロダイバーシティプロジェクト・インタビューシリーズでご紹介するのは「みんなの脳世界」に今年初めて出展した奈良女子大学 研究院工学系 准教授 佐藤 克成氏(▲写真1▲)の取り組みです。佐藤研究室では「ぬくもり」ある触感伝送と生理痛VR体験という2つの取り組みを紹介しました。これらの研究に取り組んだ背景や現在の研究成果、今後の展望についてB Lab所長の石戸 奈々子(▲写真2▲)がお聞きしました。

触った感覚を遠隔地に伝え共有する技術

「ぬくもり」のある触感伝送

石戸:「佐藤先生には今年、初めて『みんなの脳世界』に出展していただきました。展示内容と佐藤先生の研究テーマについてお聞かせいただけますか」。

佐藤氏:「『みんなの脳世界』でも紹介した温もりある触感伝送と生理痛VR体験について、それぞれ研究開発に取り組んだ背景、どのような技術なのかを説明します。

温もりある触感伝送では、触った感覚を遠隔地に伝えて共有する技術の研究開発に取り組んでいます。これまでの研究は触った感覚の中でも振動にフォーカスし、ぶるぶると震える振動のみを伝える技術の研究開発が中心でした。一方、多くの人たちが触感として感じるのは、振動だけではなく温かい、冷たい、潤っている、乾いているといったさまざまな感覚が含まれています。そうした温もりや潤いの感覚を伝えることで、例えば人と触れ合ったときやペットなどの動物に触れたときに安心感を伝えられる、振動だけではなく情動が伝わるような触感の伝送を実現できないかと考えています。(▲写真3▲)

研究の中では温度感覚に着目しています。温度感覚と触れることによって得られる安心感との間の関連性については最近、『スキンハンガー』という言葉が注目されています。皮膚接触渇望、つまり人と触れ合うこと、いわゆる『スキンシップへの飢え』を意味する言葉です。長期間、人と接触ができない状況で生じるとされ、うつ病や免疫系の弱体化など健康への悪影響が指摘されています。(▲写真4▲)

特にコロナ禍の後には、多くの方が皮膚接触渇望になっているという調査結果も出ています。そこで、触感、特に温度感覚が大事だと考えています。温度感覚について、人と触れ合ったときに『人の肌のぬくもり』を感じたことがあると思います。ぬくもりや人に触れたときに感じる温度、これらが人間にとって大切であるということは、なんとなく直感的にご理解いただけると思いますが、実は学術的にもさまざまな根拠が示されているのです。

例えば、身体に温かさを感じる刺激を与えると肯定的な感情が誘発され、社会的な行動が促進されるという研究成果があります。また、サルを使った実験では、赤ちゃんザルは餌を食べられるということよりも、『ぬくもり』から安心感を得るという研究成果も出ています。

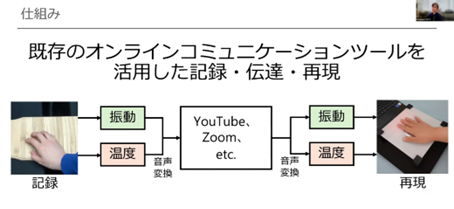

温度刺激を通じて人と触れ合うことは、肉体的な面でも精神的な面でも健康への良い影響があると考えています。こうした背景から、『みんなの脳世界』では既存のオンラインコミュニケーションツールを活用して、温度も含めた触感を伝える技術を紹介しました。(▲写真5▲)

まずはある素材に触れていただき、触ったときの振動や温度を記録します。この触感の情報を音声に変換し、YouTubeやZoomなどの既存のオンラインコミュニケーションツールで伝達します。そして、伝わってきた触感の振動を音声から振動や温度という情報に再変換すると、あたかも木材に触れたような感覚や人肌に触れたような感覚、温かい、冷たいといった感覚も一緒に体感できるようになります。特に今回のデモンストレーションでは、こうした触れている感覚、触感を含んだ動画をYouTube上にアップロードして、YouTubeの動画を再生すると、触感も一緒に体感できるようにしました。

こうした触感を伝えることは、もともとは多様なコミュニケーションを実現するための実装を目指していましたが、他にもデジタル技術を使って触覚(ハプティック)を人工的に作り出す技術であるデジタルハプティクスティクスアーカイブを活用した『触れるネットショッピング』の実現にも応用できると考えています。(▲写真6▲)

温度感覚は、触れることで安心感を得られるような精神的な効果をもたらしてくれますが、単純に触れたものの材質感、例えば木材なのか金属なのかの違いや、乾いているのか湿っているのかの違いを再現するのに重要です。よりリッチな触感を記録して再現することで実際の製品に触れなくとも、バーチャルにその触感を体感してショッピングができるようになる未来もあると考えています。

生理痛のVR体験により

共感と理解を深める研究

以上が触感の伝達、伝送についての説明です。もうひとつの展示は、生理痛のVR体験です。こちらは共感と理解を深める生理の症状の可視化を目指しています。これまで月経症状に関しては、さまざまな研究調査がなされています。例えば、女性の約75パーセントは月経困難症を抱えているにもかかわらず、そのうちの87.5パーセントは通院をしていないという調査結果が明らかになっています。

また、生理痛による年間の経済損失も非常に大きく、日本だけでも約6000億円と言われています。このように女性も深くは理解できていないような『見えない痛み』を社会全体で理解し、経済損失のような不利益を解消していくことが重要であると考えています。(▲写真7▲)

それでは、どのようにして生理の見えない痛み、辛さを理解していくのか。それには、追体験による可視化に着目しました。『百聞は一見に如かず』という言葉がありますが、いくら伝聞などで知識を得ても、実際に自分で見たり触れたり体験したりすることが重要です。情報量が圧倒的に違うことは経験的に知られています。つまり、生理痛の辛さをただ人から聞いたり、書物で調べて読んだりするだけではなくて、自分のこととして体験する必要があると考えられます。しかし、女性の生理を男性が体験することはできないし、痛みの個人差も非常に大きいとされています。生理痛が非常に重い人の症状を軽い人が体感することもできないのです。

そこで、バーチャルリアリティや触感を再現する技術が有用だと考えました。実際、高齢者になったときのことを体験するという意味で身体の一部を拘束したり、見え方や聞こえ方に制限をかけたりする方法もありますが、一方ではVR技術を使って認知症の方の生活を自分の視点で追体験する、妊婦のお腹で赤ちゃんが育っていく様子を触感も交えて体感するなど、VRや触感の技術を使ったシステムも近年、増えています。(▲写真8▲)

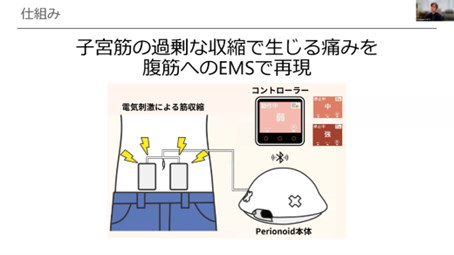

我々も同様にVR技術を使って生理の辛さを追体験できないかと考えました。生理の症状の中でも特に腹部の痛みに着目しています。腹部の痛みは子宮筋の過剰な収縮で生じるということがわかっています。これを男性、女性に関わらず体験してもらうには、腹筋をEMSの電気刺激で過剰に収縮させることで再現できると考えました。(▲写真9▲)

腹筋ですので子宮筋よりも表面的な場所にはあるのですが、部位的には比較的近い位置にあります。かつ、筋の収縮による痛みの種類は同じにできるのではないかという発想です。実際に女性にも実装していただき、さまざまな方々から評価をいただきました。たしかに電気的な刺激ですので違う面もありますが、筋の収縮による痛みという面では近しいところもあるということで評価をいただいています。

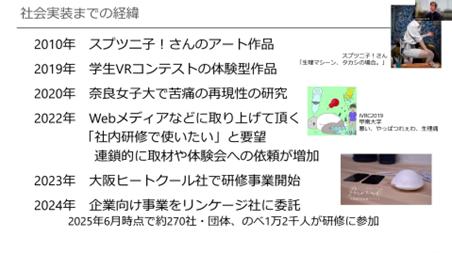

このシステムは現在、社会実装して企業向けの研修事業として提供しています。社会実装までの経緯をまとめると、もともとはアーティストのスプツニ子!氏がアート作品の中で紹介していたのですが、それを甲南大学の学生らがVRコンテストである『IVRC』の中で体験型作品として実装しました。その学生が私の研究室に進学してきて、苦痛の再現性をテーマに研究を継続したのです。(▲写真10▲)

そうした取り組みを継続していたところ、あるWebメディアに取り上げていただき、その記事を見た企業から『社内研修で使いたい』という要望を受けました。その社内研修での様子が、またメディアに取り上げられ、連鎖的に取材や体験会の依頼が増加していったのです。

非常に多くの依頼がありましたので、私がお手伝いしているベンチャー企業で研修事業として開始することになり、現在はリンケージ社に事業を委託して、企業向け研修事業として実施をしていただいます。2025年6月時点で、270の会社や団体で延べ1万2000人の方に参加いただいていまして、現在も増えている状況です。

このような形で我々はもともと痛みを体験という形で可視化することに取り組んできました。非常に多くの方にその有用性を認めていただいて、体験していただいている状況です。今回の展示でも研修事業で使っている生理痛を疑似体験できるVRデバイスの『ピリオノイド』を体感いただきました」。

触れたときの温度や「ぬくもり」を

一緒に伝送することで心の距離を縮める

石戸:「どちらのテーマも非常に興味深く拝見しました。まずは1つ目の『ぬくもりのある触感伝送』について質問させていただきます。多くの人が、ぬくもりが人の心に影響を及ぼすことを、日常的な実感として持っていると思います。それをデジタル情報に落とし込んで、触感伝送した場合、人と人との心理的距離がどのように変化したのかについて、何かデータは得られているのでしょうか」。

佐藤氏:「今、まさにその方向性の研究を進めているところです。もともと、振動だけを伝えたときに対人間の距離感やコミュニケーションにおける距離感がどう変わるのかという研究は非常に多くなされていたのですが、やはり、人と人との触れ合いを考えると温度が大事ということになりました。温度を一緒に伝達できるツールはこれまでにも存在していましたが、ロボット工学の分野や専門家しか扱えないようなシステムでしたので、もっと手軽に温度も含めた触感を伝達するシステムを作るところから始めたのです。そして、現在、ご指摘いただいたような温度感覚を評価していく段階に来ているところです」。

石戸:「工学領域でご研究を進めていらっしゃることから、必ずしも目的が心理的側面に限定されず、触覚・振動・温度といった要素をいかに統合して伝達するかという技術的課題に焦点を当てておられる部分も大きいのではないかと理解しています。そのうえで、私が今うかがったような人と人との心理的距離を縮めることも、この研究の目的の一つとして捉えてよいのでしょうか」。

佐藤氏:「はい、そうです。実際に他大学の心理系の先生とも協力して、実験の計画なども進めている状況です」。

石戸:「そう考えると、私が気になったのは、実際のぬくもりをできるだけ忠実に伝送することを目指しているのか、あるいは心理的な距離感や安心感を考慮し、受け手にとって心地よく感じられるよう最適化した情報へと変換して伝えるのか。その設計方針によってアプローチが大きく異なるのではないかと思います。そのあたりはどのような思想で設計されているのか、ぜひお聞かせいただきたいと思いました」。

佐藤氏:「現状では前者に近く、物理的な現象をまずはそのまま伝えてみようと考えました。どういった結果が起きるのかを見ていくと、そのまま伝えるよりは感情を考慮し距離感を縮めるための適切なやり方があることも分かってくると思っています。より効果的に伝える方法の条件も探っていきたいと考えています」。

石戸:「バーチャルリアリティという観点では、デジタルが本物の触れ合いを完全に再現することは容易ではありません。一方で、デジタルだからこそ 本物を超える価値 を生み出せる可能性もあると感じています。先ほど、うつの抑止につながる効果の話もありましたが、そのようにメンタルヘルスや心理的支援の方向で活用できると、とても意義深い技術になると思いました。そこで伺いたいのですが、こうした効果をより高めるためには、どのような要素や仕組みを付加していくことが有効だとお考えでしょうか。仮説レベルでも構いませんので、現段階で想定されていることがあれば教えていただけますか」。

佐藤氏:「現時点では空間的な広がりが大事と思っています。VRが本当に現実を再現できているかというと、そういうわけでもなく、エッセンスだけを抽出して定義しています。しかも、そのエッセンスはどちらかというとモノの存在感を示すという意味でのエッセンスです。

そうなってくると、例えば指先だけなど限られた部位だけになってしまいがちです。人との触れ合いで、かつ、その相手との距離感を感じるというと、もう少し空間的な広がり、包み込まれるような感じ、逆に包み込むような感じが大事なのかと思っています。その意味で空間的な広がりになるのかなと思っています」。

石戸:「ぬくもりを再現でき、それが孤独感の緩和やうつ予防に寄与するのであれば、極めて意義深いアプローチだと感じます。一方で、ぬくもりが科学的に設計可能になったとき、人と人とのケアや愛情のあり方がどのように変容していくのか。その点にも強い関心を抱いています。佐藤先生は、こうした技術が人間のケアや愛情にどのような影響を及ぼすとお考えでしょうか」。

佐藤氏:「そこについても非常に興味深いところです。以前に知ったことで印象に残っているのは、パニック障害で震えている子どもを母親がぎゅっと抱きしめてあげると、身体の震えが収まるという話でした。ただ、よくよく調べてみたら、身体を圧迫さえすれば、パニック障害の震えは収まるという研究があって、パニック障害が起こったときに着ているジャケットが膨らんで圧迫してくれるシステムの開発につながってくるのです。

別に母親が抱きしめなくても、ただ圧迫すれば良いというのは、ちょっと残念な結果という気もしています。そこで、人がぎゅっと抱きしめるところに本質的な効果があったら良かったのにと考えてしまいますが、じつは本質的にどこが大事なのかを突き詰めていくと、ドライな結果になってしまうということもあると思います。そこは期待半分、恐怖半分です」。

石戸:「生理痛VRにも関連する問いかけになるのですが、私たちがニューロダイバーシティのプロジェクトを進める中でも、感覚過敏のある方々が来場され、『この音がつらい』『この刺激は耐えにくい』とおっしゃる場面がありません。つまり、同じ刺激であっても、人によって受け取り方や感覚の強さは大きく異なります。触感・温度・痛みなど、感じ方が非常に多様であることを前提にすると、安全性への配慮や設計上の工夫はどのように行っていらっしゃるのでしょうか」。

佐藤氏:「正直に申し上げますと、触感伝送の方はまだそこまで組み込んではいません。実際、同じ刺激をやっても人によって感じ方が違う側面は我々もある意味で苦労しているところです。

配慮していることでは、まず、皮膚の状態を検出しています。熱くなりすぎるのを防ごうとしています。ただ、皮膚の温まりやすさというか、皮膚の熱的な物理特殊性が分かれば、ある程度、適切な刺激強度が推定できるという研究も行っています。そうした技術を活用し、自分でボリュームを調整することをしなくても温かい刺激を感じてもらいたいときには、人それぞれの皮膚の状態を推定して適切に刺激を調整し、みなが同じように感じてもらえるようにしようという研究も裏では進めています」。

生理痛の痛みを再現するのが目的ではなく

全ての人に生理痛への理解を深めるための技術

石戸:「生理痛VRについてですが、痛みを再現するというアプローチに対しては、必ずしもすべての方が肯定的ではなかったのではないかと推察しています。実際にはどのような声や反応が寄せられたのでしょうか。また、そうした懸念や否定的な意見に対して、どのように向き合い、乗り越えてこられたのか、そのプロセスも伺えればと思います」。

佐藤氏:「生理痛VRについても刺激の強度を調整することには取り組んでいます。現状としては弱い刺激から徐々に体感してもらうことで、もっとも強い刺激でも危険な電気刺激のようにはならないような設計にするなど対策はしています。

ただ、『そもそも痛みを与えるのってどうなの』というご指摘、ご批判は非常に多く受けました。『それって拷問じゃないの』ということで、それに関しては運用上でカバーをしているところでしかありません。一方で意外だったのは痛みを感じさせる装置なのに、こちらが思っていた以上にやりたがる人がいたことです。我々は無理強いを絶対にせず、『体験したい人は体験してください』というスタンスです。それでも『ぜひ体験させてください』と手を挙げる方が多く、無理強いしなくても多くの人たちが進んで体験してくれているという状況です。無理やり体験させて痛めつけていたら、『無理やり痛めつけておかしい』という外部からの批判が出るのはおっしゃる通りですが、自分で体験したいと言って体験しているのであれば、現時点では良いのかという感覚でいます」。

石戸:「痛みを再現すること自体が目的ではなく、理解を促すために痛みという体験をデザインしているという点が重要だと思います。その意味で、目的の設定が大きく異なるとも思います。

先ほどのお話では、研修などにも活用されているとのことでした。生理痛は男性には実感しづらく、女性同士でも重さや感じ方に大きな個人差があります。そうした中で、このVRを導入することで、行動の変化や意識の変容がどの程度生まれているのか、ダイバーシティの観点から興味深いデータが得られているのかについても伺えればと思います」。

佐藤氏:「短期的な行動変容という視点では、その場で取るアンケートでは非常にポジティブな効果がでています。ただし、体験した直後なので、その後の継続的な変化は見ていかなければいけないと考えています。

システムをもともと開発した学生が修士過程を終えて企業に就職し、その後、また大学院に戻って、大学院の研究テーマとして継続しています。中長期的な効果もこれからしっかり見ていこうと話し合っています。研修事業の中では、会社の中で女性に対する接し方が以前に比べて変わったというコメントをいただき、行動変容というよりは企業としての取り組みの変化として、これまでなかった女性向けの福利厚生がプラスアルファされたと感じています。ただ、それがもともと計画されていて研修がその後押しになったのか、研修がきっかけになってそういう展開になったのかはわかりません。コミュニティとしての変化が出ているという話は聞いています」。

石戸:「素晴らしい成果だと感じました。ダイバーシティ研修やジェンダー教育の観点で見ると、生理の貧困のような社会課題も存在します。そうしたテーマに対して、技術はどのような役割を果たし得るのか。佐藤先生はどのように捉えていらっしゃいますか」。

佐藤氏:「技術には問題を直接解決するという大きな役割があると思われがちですが、『こうしたことが問題である』と周知するところにも技術が果たすべき役割はあると考えています。

『体験を再現している暇があったら解決する技術を開発しろよ』と外部から意見としていただくこともあります。『痛みの軽減や緩和の研究をしろ』ということです。ただ、我々がこの活動を行い、例えばピルなど生理の辛さを緩和するようなフェムテックと呼ばれる分野の製品を作っても、なかなか薬局においていただけないのです。それは、生理についての理解がない男性が店頭に置くかどうかを判断しているからです。その意味では、生理痛のVR体験がその壁を破壊してくれることを期待しているという意見も多くいただきました。こういう社会問題を世の中に広く周知させていくときにも、技術はもっと使われるべきというのは、この研究開発に携わっていて感じていることです」。

触感を伝送することで

リアルに触れ合いたいと思うような技術を

石戸:「技術を用いることで、頭で理解するだけでなく、身体で感じる段階にまで到達できるということですね。では、身体で感じるからこそ生まれてくる理解の違いや気づきには、どのような特徴があるとお考えでしょうか」。

佐藤氏:「1つは解像度が圧倒的に上がることです。あとは、記憶への定着も強くなると思っています。解像度という面では、言葉や伝聞で『こういう感じの痛み』と言われると、なんとなく想像はできるのですが、そういう説明をされた種類の痛みを自分自身が体験したことがない場合には想像は及びませんし、自分の経験は、いろいろな経験があって初めて、周りからの言葉から正確な推測ができる状況になりますので、そういう意味で、まず経験としておくこと、経験値として持っていることが重要なのかと思います。特に身体の感覚は見えないし聞こえないという面においても、他の人と分かり合うためには、自分で体験するしかないと考えています。

あとは、記憶の定着でも、1回経験していると、しばらくしてから思い出すことができるようになります。聞いただけだと思い出すことも難しいとは思います。特に痛みだからかもしれませんが、私自身も初めて経験したときは、かなり強烈な体験でした。特に私の場合、開発中に試しに1番強い刺激をいきなり体験してショッキングだったのです。そういう意味での痛みだからかもしれませんが、身体で体験するということは、より記憶への定着も高いと思っています」。

石戸:「感覚の再現という点では、『みんなの脳世界』でも2つめのコーナーで、五感すべてを技術によって再現し、他者の感覚を感じ取ることで神経の多様性への理解を深める展示を行っています。その視点からお伺いしたいのですが、佐藤先生はニューロダイバーシティの観点で、ぬくもりや触感の伝送によって『こんな活用ができるのではないか』というアイデアをお持ちでしょうか。あるいは、今後さらに取り組んでみたいと考えていらっしゃる方向性があれば、ぜひ教えてください」。

佐藤氏:「質問の趣旨とは変わってしまうかもしれませんが、触感の伝送という観点から言うと、ぬくもりや人が人に触れて心地良いというものは、そこにはもちろん文脈があると考えています。知らない人に触られたら気持ち悪いと思うでしょう。見知った人と触れ合うときには心地よさがあります。ただ、それはどこから生まれてきているのかが不思議で、単純に同じように柔らかくて温かいものであれば、ある程度、好意のあるものであればそうなってくるのか、それとも物理的に同じもので文脈も揃えてあげてもダメということになるのかは、すごく興味深いところです。

あとは、人に触れることを授業でよくやるのですが、周りの人とグループを組んで、握手をして手の触感だけで、『誰に触れたか当ててみましょう』ということをやると結構、当たるのです。先ほどは人には人肌の温かさ、ぬくもりがあると言いましたが手先が冷たい人もいるほか、汗ばんでいる人や乾いている人など、いろいろなバリエーションがあって、肌の感覚からでも個人が特定できます。それくらい人の肌の感覚にはバリエーションがあるのですが、なぜ人はそれを人の肌だと認識できているのか。脳の中には人の顔に反応するような部分はありますが、触感にも特定の対象に触れたときにだけ反応するような部分があると思っています。人に触れたときの感触で、そこから出てくる安心感の根本とは何かを調べていきたいと思っています」。

石戸:「最初に本物を再現するのかどうかをお尋ねした背景には、私自身の疑問がありました。たとえば、誰かにぎゅっと抱きしめられると、守られているように感じたり、大切にされていると実感したり、ほっと安心したりしますよね。では、その安心やぬくもりの感覚はどこから生まれているのか。もしそれを技術で再現しようとするのであれば、単に温度をリアルに再現することだけがゴールではないのではないか。そんな思いから質問させていただきました。佐藤先生もまさにその点を探究されていると伺い、深く共感するとともに非常に興味深く感じました。

そのうえで、離れていてもさまざまな感覚レベルでつながれる社会を実現したいというビジョンが、先生の研究の先にあると受け止めています。こうした社会が実現したとき、人間関係はどのように変化していくとお考えでしょうか」。

佐藤氏:「非常に難しい問題で、人間関係は今もすごく変化しているように感じています。特にコロナ禍もあってオンラインでの対話が一般化していますし、SNS上でのコミュニケーションもどんどん活発になっています。さらに、素顔を示さないアバターを介してのコミュニケーションもどんどん増えていて、そういう変容が増え、コミュニケーションが少し以前と比べても大きく変わっていると思っています。

私の理想としては、そうしたところに触感を伝えていくことにより、よりリアル思考に戻っていかないかと期待しています。これは本当に単なる理想なのですが、触感を伝えることで人と触れ合いたいという気持ちを呼び起こせないかと思っているのです。よく、『触感まで再現してしまうと、それで満足してしまって、人との触れ合いをもう求めなくなるのでは』と言われることもあります。そうではなく、不完全な形でも触感を伝えてあげることにより、触感は良いものだと感じて、そこから実物に対する憧れが生み出され実物に触れてみたいという方向へ持っていけたらと考えています」。

石戸:「これまでは、離れていてもまるで対面しているかのようなコミュニケーションを技術で実現しようとしている。その発想が研究のベースにあるのかなと考えていました。しかしお話を伺っていると、そうではなく、遠隔でもより良いコミュニケーションを可能にすることで、逆に『やっぱりリアルに会いたい』『実際に触れ合いたい』という気持ちを喚起することこそ、佐藤先生が理想とされている姿なのだと感じました」。

佐藤氏:「はい、そうです」。

石戸:「今のお話にもつながりますが、もし他者の感覚や感情を含むさまざまな五感を伝送し、体験として共有できる社会になったとしたら、どのような世界が生まれるのでしょうか。技術によって共感の範囲が拡張され、いわば心のインフラが形成されていく可能性を感じています。そのとき、どのような設計思想でその世界をつくっていくべきだとお考えでしょうか。先生ご自身は、どのような未来像を望んでいらっしゃいますか」。

佐藤氏:「私はそこまで壮大なスケールのストーリーを描けているわけではありません。より良く情報を得られること、これまで分からなかったところが少しでもクリアになっていく感覚が、嬉しいというか、心地良いのです。これまでの自分がアップデートしていくような感覚もあって、いろいろな感覚の共有や追体験にすごく興味を持っています。

アップデートを続けた先に何が待っているかまでは描けてはいませんが、ただ、これは人が知りたいと思う本質的な欲求に応える行動なのかと思っています。ですので、私自身としては設計できていませんが、自分の興味の赴くままに動いているのが現状です」。

石戸:「誰も完全な未来像を描けているわけではありません。だからこそ、『こういう社会になったら良いな』というビジョンを一つひとつ重ねていく。それが私たち『みんなの脳世界』の取り組みでもあります。断片的に見えている未来のかけら同士をつなぎ合わせたとき、果たしてどんな世界が立ち上がるのか。『みんなの脳世界』の展示は、その可能性に挑戦する試みでもあります。最後に、これからの抱負も含めて、今回の展示を通じて多くの方々に何を伝えたいのか。一言、メッセージをいただければと思います」。

佐藤氏:「今回の2つの展示は、どちらも触感、触った感覚に該当するものです。こればかりは体験してみないとわからないものです。みなさんも機会があればぜひ体験していただきたいと思っています。体験した感覚は人それぞれだと思います。率直にどう感じたのか、思ったのかを聞かせていただけると、それを研究開発につなげていけます。ぜひ体験して、感想をお寄せいただければと思います」。

石戸:「今日のお話を伺い、ぬくもりを伝える技術には、人と人との心の距離をそっと縮める力があると改めて感じました。それは、心の距離を科学する技術であり、『触れる』という行為の可能性を大きく広げ、互いの違いを尊重しながら、人と人とをやさしく結び直してくれる技術へと育っていくのだと思います。本日はどうもありがとうございました」。