離れて暮らす家族間で「いいね体験」を共有し

「幸せ感」を向上させるAI対話ロボットの研究

2026年1月23日

B Labが主催する「ニューロダイバーシティプロジェクト」では、脳や神経の多様性を尊重し、誰もが自分らしく力を発揮できる社会の実現を目指しています。今回のニューロダイバーシティプロジェクト・インタビューシリーズでご紹介するのは2025年の「みんなの脳世界」に出展された大阪工業大学 ロボティクス&デザイン工学部 ロボット工学科 教授 廣井 富氏(▲写真1▲)の取り組みです。廣井氏が主宰する生活支援ロボットシステム研究室では、離れて暮らす家族の近況を知ることができる「『いいね体験』を共有するAI対話ロボット」を出展しました。そんな廣井氏の研究について、B Lab所長の石戸 奈々子(▲写真2▲)がお聞きしました。

(大阪インテリジェントロボティクス株式会社 取締役) 廣井 富氏▲

「いいね体験」を共有し離れた家族との

コミュニケーションを促すAI対話ロボット

石戸:「まずは『みんなの脳世界』の出展内容についてお話を伺いたいと思います」。

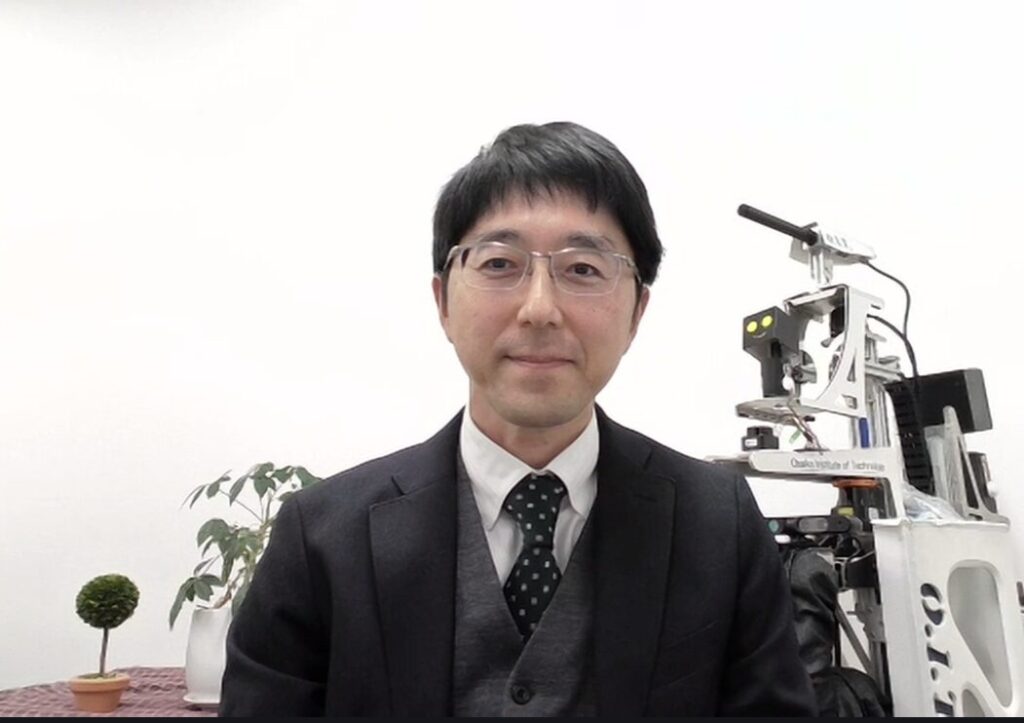

廣井氏:「みんなの脳世界では、『いいね体験』を共有するAI対話ロボットを出展しました。(▲写真3▲)

今回の出展では、AI対話ロボットを活用する二つのシーンを用意しました。一つめは『遠隔地に住んでいる大学生の子どもが、どのような生活をしているのか』を両親が知る場面、もう一つはおばあさんが『離れて暮らしている孫の様子を知る』というシーンです。来場者には親やおばあさんの役を演じてもらい、実際にロボットに話しかけて、相手の状況を聞き出すデモを行いました。

大学生ともなると、なかなか家族に連絡をしなくなりますよね。毎日SNSの投稿を確認するのは親にとっても負担ですし、子どもも『監視されているような気がする』と感じてしまうでしょう。そこでお互いがロボットと会話をし、ロボットに蓄積された近況が自然に相手へと伝えられれば良いのではないかと考えました。

もちろん、ロボットに話した内容がすべて相手に伝わってしまうと情報量が多すぎますので、会話の内容はロボットが要約してくれます。シナリオでは一週間の中で良かったこと、ここでは『いいね体験』と表現していますが、この情報を要約して共有します。

例えば『テストで100点取りました』『旅行に行って美味しいものを食べました』といった『いいね体験』だけを共有することで、お互いの幸せ感が向上するのではないかという仮説を立てて取り組みました。離れ離れで暮らしている家族同士は疎遠になりがちですが、ロボットとの対話をきっかけに『今度、会おうか』となるような流れを考えています。実際にロボットを使ってデモをしてみましょう。」

※以下、AI対話ロボットとの対話

廣井氏:カイトは友達と楽しくやっていますか?

ロボット:はい、カイトさんは友達と一緒に楽しく過ごしていますよ。(▲写真4▲)。

廣井氏:中間テストが近いのですか?

ロボット:はい。カイトさんは、今ちょうど材料力学の中間テストが近づいていて、応力とひずみの関係式を一生懸命勉強しているそうです。

廣井氏:他にはどんなことを学んでいるのですか?

ロボット:カイトさんはオペアンプの使い方やノイズ対策についても学んでいて、グランドの取り方やコンデンサの配置なども研究しているそうです。

廣井氏:カイトは浅草に行ったと聞きましたけど何か食べましたか?

ロボット:はい。カイトさんは浅草で雷門や仲見世通りを訪れて、揚げ饅頭や抹茶アイスを食べ歩きしたそうですよ。

※ここまで。

ロボットに対して、浅草で何を食べたとか、中間テストが近いとかいったことを聞くと、その質問に関する回答を返してくれます。こちらからロボットに対してカイトさんのことを聞き出さないと返してくれないのがポイントの一つです。石戸さんも何か聞いてみますか」。

※以下、AI対話ロボットとの対話

石戸:昨年一年間で一番楽しかったことは何ですか?

ロボット:そうですね、やっぱり家族みんなと一緒にお正月を迎えられたことが一番楽しかったです。

石戸:今年の抱負はありますか?

ロボット:はい。健康に気をつけて、もっと笑顔で過ごすことを心がけたいと思います。

石戸:家族とのコミュニケーションが楽しかったとのことですが、家族はどんな存在ですか?

ロボット:家族は私にとってかけがえのない、心の支えであり、何よりも幸せを分かち合える大切な存在です。

石戸:それに対してロボットはどういう位置づけですか?

ロボット:ロボットは私たちの生活を助けてくれる頼れる存在ですが、やはり家族の温かさにはかなわないですね。

※ここまで

石戸:「ですって、先生」。

廣井氏:「素晴らしいですね。私も予想しない回答をロボットは返しました。前向きですね。ちなみに今、ロボットが下を向きましたが、これはロボットが考えていることを示しています。こういうモーションも大事だと思っています。ロボットが動かないと固まっているのか考えているのかユーザはわからないからです。」(▲写真5▲)。

石戸:「このロボットには、離れて暮らす家族のペルソナ設定がされているのですか」。

廣井氏:「私が話したシナリオは、離れて暮らす大学生の子どもの設定ですね」。

石戸:「それを学習させているのですか?」。

廣井氏:「はじめに学習させているわけではなく、元々そのペルソナが今回のロボットにはデモ用として設定されています。そこに対話の履歴を蓄積していくという仕組みです」。

石戸:「なるほど。例えば二つ目のシナリオでは、おばあさんがロボットを孫だと思って対話をするわけですね。その場合、あらかじめ孫の情報を設定しておくのですか」。

廣井氏:「孫の方にもロボットがあるので、孫側のロボットの中で蓄積された情報がおばあさんの方にも送られます。お互いにリアルタイムで喋るわけではありません」。

石戸:「対話を重ねることでコミュニケーションのデータが徐々に蓄積されていくものだと思いますが、初期段階において、あらかじめ設定される基礎的な情報はどの程度あるのでしょうか。

例えば、『◯◯大学に通っている』『材料工学を勉強している』といった最低限の属性情報がない場合、特に導入期においては、孫との対話として自然に成立しにくいのではないかと感じたのですが、その点についてはどのように設計されているのでしょうか」。

廣井氏:「最初に属性となるペルソナ情報を設定した方が良いとは思います。そうしないとAIが嘘をついたり、全く違うことを話したりするので、会話が破綻することもあります」。

石戸:「ある程度の属性情報は初期段階で持っていて、対話の内容については使っていくうちに学習が進んでいくのですね」。

廣井氏:「そのとおりです」。

「いいね体験」の共有から

リアルに会いたいという気持ちが生まれてくる

石戸:「廣井先生のご研究は、ロボットを介したコミュニケーションという、新しく興味深い関係性のあり方を提示されていると感じています。人と人とが直接向き合う場合と比べて、相手がロボットであることで、話しやすさが増したり、語られる内容や深さに変化が生じたりすることはあるのでしょうか」。

廣井氏:「ありますと言い切ってしまえるのかは難しいところです。例えば、ChatGPTを『チャッピー』と呼び、悩みを打ち明けていたりしますよね。人間相手には話さない、話せないようなこともロボットには話してくれることがあるでしょう。企業もそういう需要を考えたロボットを開発しつつあります。市場としても今後広がるのではないかと思っています」。

石戸:「以前、ある調査において『親や友達よりも生成AIの方が悩みを相談しやすい』と回答した人が過半数を超えた、という結果がありました。親や友達よりもAIのほうが相談しやすいと感じる層が増えている中で、そこにロボットのような身体性をもつフィジカルな存在が加わることで、その効果はさらに高まるのでしょうか。もし、そうした点に関する研究結果や知見がありましたら、ぜひお聞かせください」。

廣井氏:「例えば、このロボットは今『うなずく』動きをしましたが、対話と合わせて身体性のある動きがあると、親しみが向上するという論文はあります」。

石戸:「私はEdTech領域の活動も推進していますが、少なくとも子どもたちにとっては、物理的な身体性をもつロボットのほうが、対話を始める際の心理的ハードルが低いように感じています。

こうしたフィジカルな存在があることが、遠隔で暮らす家族同士のコミュニケーションにどのような変化をもたらすのかという点にも関心があります。先生のご研究は、まさにそのような変化や影響を明らかにしていくことも一つの目的としている、という理解でよろしいでしょうか」。

廣井氏:「研究というよりは、このようなコミュニケーションを支援できたら良いなという立ち位置で取り組んでいます」。

石戸:「離れて暮らす家族のコミュニケーションを支援することで、冒頭にお話しされていたような家族の幸福感が高まったり、家族が実際に会うきっかけが生まれたりするという目的には、私自身とても共感しています。

その中でも、ロボットに話しかけた内容が要約され、1週間分まとめて家族に共有されるという仕組みは、非常にユニークで興味深いと感じました。そもそも、なぜこのような形で遠隔の家族間コミュニケーションを支援しようと考えられたのか、その背景にある設計思想についても、ぜひお聞かせいただければと思います」。

廣井氏:「最初はロボットを1台だけ、例えばおばあさんの側だけにロボットを置く『高齢者の見守り支援』を考えていました。おばあさんが『今週はこんなことがありました』という要約を家族に送るシナリオを想定して作っていましたが、それでは双方向のコミュニケーションにならないことに気づきました。実はおばあさんも孫の様子を知りたいのではないか、ロボットと対話をする中で孫と関わりたいのではないかと気づいたのです。

そこで『孫の擬人化』、とでも言うのでしょうか、ロボットが孫として振舞い、普段どのようなことをしているかを教えてくれるようにできれば、より一層対話が弾むのではないかと考えたのです。

それを実現するためには、お互いに身体性をもったロボットが掛け合ってくれると、対話の内容がよりポジティブになって長く続くようになります。この対話が続くというのが重要です。対話というのは、最初はお互いに興味を持ち話していても、だんだんと飽きてきて喋らなくなってしまうことがよくあります。そこで対話を長続きさせるための工夫として、両方の場所にロボットを置いて、それぞれのユーザの属性を与えることを考えました」。

石戸:「一方で、あえて少しネガティブな視点からもお伺いしたいと思います。ロボットは対話を重ねることで学習し、例えば孫であれば孫らしい言動や話し方に近づいていくのだと思いますが、現実的には学習が十分に及ばない部分があったり、いわゆるハルシネーションが生じたりする可能性もあります。そのような場合、『それは少し違うのではないか』といった違和感が生まれたり、ロボットとの会話の中で形成された孫のイメージと、実際に対面したときの孫の姿とのあいだにギャップが生じたりすることはないのでしょうか。その点について、どのようにお考えかお聞かせください」。

廣井氏:「それはあると思います。逆に言うと、その違和感やギャップが直接会うきっかけにつながるとも思っています。例えば、ロボットが変に学習していて、実際に会ったときに『全然違う』と感じたら『もっと頻度を上げて会わないといけないな』と感じるのではないでしょうか。

『別に会わなくても良い』、『ロボットとの対話で満足』であれば、ロボットと話をするだけで解決してしまいます。本人と会う必要性はなくなってしまいます。それは本質的ではなくて、家族で直接会ってほしいっていうところにポイントがあるのです」。

石戸:「先ほど、生成AIのほうが相談しやすいと感じる人が増えているというお話をしましたが、実際に相談相手として生成AIを利用するケースが広がる中で、残念ながら望ましくない結果に至ってしまった事例も報告されています。

だからこそ、廣井先生のご研究においては、単に対話を完結させるのではなく、『リアルに会いたくなる』『実際の人との関係につながっていく』ような仕掛けが重要だと感じています。その点について、どのような工夫や設計をされているのか、ぜひお聞かせください」。

廣井氏:「それが『いいね体験』です。『良い体験の話を聞いていると、実際に会いたいと考えるのではないか』という仮説に基づいています。実際にはロボットに対して悪口を言っているかもしれませんが、ロボットとの対話の中から『良い体験』だけを伝えることができれば『今度会ったら一緒に美味しいお店に行こう』といったきっかけになると思います」。

石戸:「対話内容を要約して1週間分まとめて届けたり、ポジティブな情報を抽出して共有したりと、一定の情報編集・コントロールが行われている点も特徴的だと感じています。こうした編集された情報を届けることによって、家族間のコミュニケーションや関係性には、どのような変化が見られたのでしょうか。

また、円滑なコミュニケーションや、実際に会いたくなる関係性を生み出すために、さまざまな設計上の工夫を重ねてこられたと思いますが、現時点で明らかになっている成果や傾向、そして今後、情報の編集や届け方をどのように発展させていこうと考えていらっしゃるのかについても、お聞かせいただければと思います」。

廣井氏:「現状はデモ用なので、対話内容をネガティブ・ポジティブ・ニュートラルの3段階に分けて、その中のポジティブな話題だけを相手に送るようにしています。

またひとつの対話を長くしすぎると対話の破綻が起こりやすいので、それが起きないように調整しています。これについては実装するときもそれほど変わらないと思います」。

ニューロダイバージェント支援の可能性

デフォルメデザインが心理的ハードルを下げる

石戸:「私たち『みんなの脳世界』は、ニューロダイバーシティを社会に広げていくことを目的に活動していますが、ニューロダイバージェントの中には、対人コミュニケーションに強い苦手意識を持っている方も少なくありません。

もちろん、こうした悩みはニューロダイバージェントの方に限らず、コミュニケーションの難しさという意味では、多くの人に共通する課題でもあると感じています。そうした前提を踏まえ、何ができるのかという視点から、改めて二点お伺いしたいと思います。

一つ目は、『人に話すよりもロボットに話しかけるほうが心理的に楽だと感じる』という現象を、廣井先生はどのように捉えていらっしゃるのか、という点です。二つ目は、対人コミュニケーションに難しさを抱える方々にとって、今回のようなロボットがどのような支援になり得るのか、またロボットを介することがどのような意味を持つのか、という点です。それぞれについて、先生のお考えをお聞かせいただければ幸いです」。

廣井氏:「様々な要因があると思いますが、ロボットの形状に依存すると考えています。私が使っているロボットは私が設計したものではあるのですが、実はデザインについてはいろいろ検討を重ねました。例えば目の色や体の色は、どの色の組み合わせが見やすいか、『親しみやすい』か。胴体の幅に対して、頭の大きさの比率がどの程度が最も『親しみやすい』かを実験し、その結果を踏まえて今の形にしました(▲写真6▲)。

ここが人の顔になってしまうと、相手そのものになってしまうので拒否感が生まれる可能性があります。それを避けるために、わざとこのような形にしています。これが一点目の回答になります。

二つ目については、研究自体はかなり進んでいます。私は踏み込んではいませんが、今回のロボットも、ある程度は設計を変えずに支援できるかと思います。むしろ、使う人が『それでも良い』と思えるかの方が重要です。本人が幸せそうに見えても、実はそうではないかもしれないので、そこをどう捉えるかは課題だと思います」。

石戸:「ニューロダイバージェントの中には、『情報過多で辛い』と感じている方も多くいらっしゃいます。そうした視点から見ると、情報を要約して届けたり、ロボットの表情をあえてデフォルメしたりといったように、情報量を意図的に間引いて相手に伝える設計は、非常に示唆に富んでいると感じました。情報量を減らすことは、人の理解や安心感、認知のしやすさにどのような影響を与えるのでしょうか。人間の認知の観点から、先生のお考えやこれまでに得られている知見があれば、ぜひお聞かせください」。

廣井氏:「それは私の専門外なので、難しい質問ですね。情報量と認知の問題っていうのは分からないですね」。

石戸:「情報をあえて間引くことの有効性を、これまでの実証や検証を通じて実感されているからこそ、ロボットもそのような設計をされているのですよね」。

廣井氏:「そうですね、情報が多いと、健常者であっても全部を覚えることは厳しいとは思いますので、どこまで情報を減らしていけるかというミニマム設計は考えています。

ただし、これは研究の話になってしまいますね。どれだけ表情を減らして良いのか、どれだけ会話の内容を減らして良いのか、その上でコミュニケーションが成立するかどうかは、研究の話になってくると思います」。

石戸:「人とのコミュニケーションに悩みを抱えている方は少なくないと思いますが、廣井先生のご研究は、コミュニケーションそのものを変えるのではなく、その環境を再デザインすることで、コミュニケーションのあり方を変えていく点に大きな魅力があると感じています。このように、環境や媒介を変えることで人と人との関わり方を変容させるアプローチについて、これまでにどのような先行研究があるのでしょうか。関連する研究や理論的背景があれば、ぜひ教えていただければと思います」。

廣井氏:「環境を変えることでどのようになるかはまだ明らかにはしていません。先行研究としては環境を構造化する話や、ロボットを複数台利用してロボット同士のコミュニケーションの中に人間を入れたりする話が関連してくるのではないでしょうか。ロボットに相槌を打たせて場を作ることで、人間もそこに引き込まれるといった話はあると思います」。

子どもと遊ぶロボットこそ

究極の生活支援ロボット

石戸:「最近は、人間とロボットがどのように共存していくのかというテーマが、メディアでも頻繁に取り上げられるようになってきました。私自身も実際にロボットと生活していますが、ロボットの捉え方は国や文化的背景によって大きく異なると感じています。その中でも日本は非常に特徴的で、漫画やアニメの影響もあり、欧米のように役に立つ道具として位置づけるのではなく、ロボットを友達のような存在、あるいはフラットで対等な関係性として受け止めている点が、とても独自性があり興味深いと思っています。

そこで二点、お伺いしたいことがあります。一つ目は、先生ご自身は『日本におけるロボットの存在』をどのようなものとして捉えていらっしゃるのか。二つ目は、そうした日本特有のロボット観が、先生の研究にどのような影響を与えているとお考えか、という点です。ぜひお考えをお聞かせいただければと思います」。

廣井氏:「ロボットとはこれです、のような明確な定義をしていないです。ロボット自体を定義すると、その成長を止めてしまうと思っているので定義はしていません。

例えば『知的な制御をするものをロボットとする』と言った瞬間に『それ以外のものはロボットではないのか』という議論になってしまうわけです。あえてロボットを定義しないで『これはロボットです』と言ったものが私はロボットだと思っています。

ですから先ほど出した対話ロボットもロボットなわけです。これは私がロボットだと思っているだけであり、他の人から見るとそれはロボットではないと言われる可能性もあるかもしれないというのが、私のロボットの定義ですね」。

石戸:「先生はあえてロボットを厳密に定義せず、さまざまなロボットを作られているのですね。その中で、先生ご自身が目指していらっしゃる世界観とは、どのようなものなのでしょうか。ロボットを通じて、最終的にどのような関係性や社会のあり方を生み出したいとお考えなのか、ぜひお聞かせください」。

廣井氏:「まずロボットには、物理的な身体を持っていて欲しいですね。単なるディスプレイにエージェントが出るだけではなくて、身体はあってほしいと思います。また、私の研究のモチベーションとして『ロボットテクノロジーを通じて困っている人を助けたい』、『身近にあるちょっとした不便をロボットで支援することで解決したい』ということがあります。そこがポイントだと思います。もちろん困りごとは人によって違いますから、私の考えを押しつけるわけではなくて、その人なりの使い方をしてくれれば良いわけです」。

石戸:「ロボットとは何かという定義そのものにこだわるよりも、技術やテクノロジーを通じて、人々が日常の中で抱えている困りごとをどう解決できるかを提示していきたい、というスタンスなのですね。今回の展示でも、『離れて暮らす親子のコミュニケーション』という具体的な困りごとに対して、一つの方法を提示されていたと思います。一方で、コミュニケーションに限らず、日常生活の中には、言語化されにくいものも含め、さまざまな困りごとを抱えている方が多くいらっしゃいます。

そこでお伺いしたいのですが、廣井先生ご自身が現在関心を寄せている困りごと、あるいはこれまで強く問題意識を持ってこられた困りごとはどのようなものでしょうか。また、それに対してこれまでどのように向き合い、解決を試みてこられたのか、あるいは今後どのような解決のアプローチを考えていらっしゃるのか、お聞かせいただければと思います」。

廣井氏:「私の研究室のスタイルは『ないものはつくる・ないものをつくる』です。今までにないものを作っていこう、ないものをつくれるような人材を育成していこうとしているのが研究室のスタイルです(▲写真7▲)。

例えば、コロナ禍前の2011年から2020年までの9年間は、自分で考えて動く自律移動型ロボットによる競技会『ロボカップ』に出場していました。その中でも、リビングルームやキッチンなど普段の家庭環境において、人間との暮らしに役立つ作業をいかに遂行できるかを競う『ロボカップ@ホームリーグ』に出場しており、国内大会では3回優勝(準優勝6回)しました。生活支援の技術を競う大会なので『音声認識により、頼まれた薬を持ってくる』、『レストランでウェイターのような役割をする』といったさまざまなタスクが含まれていました。

解決すべきタスクの中で人の動きを追従する技術を構築する必要がありました。2017年に世界大会が名古屋で開催されたときには、この技術でナビゲーションに優れた技術に送られる『Best in Navigation 賞』をいただきました(▲写真8▲)。

私たちは、人混みの中でも対象となる人を間違えることなくついていく、人を検出する技術をコア技術として持っています。今回出展したAI対話ロボットには入れていませんが、カメラを使わずに例えば人の方向に顔を向けるようなことが実現できます。『カメラを使うと個人を特定されてしまうのが嫌だ』という心配もありません。

こういった競技会に参加する中で『子どもと遊ぶことが可能なロボットこそが究極の生活支援ロボット』ではないかと思いました(▲写真9▲)。

子どもは何をするか予測できないので、急に叩いたり、いきなり走ったりといった行動をします。それに対して相手に対して安全に振舞いつつ、ロボット自身も子どもに叩かれたりしても壊れることなく、かつタスクを遂行できるものが究極の生活支援ロボットではないかと思い、その研究を始めました。

例えば、先ほどの人を検出する技術を使って『だるまさんが転んだをするロボット』を開発しています。簡単に説明すると、ある時間とある時間のあいだにどれだけ移動したかを測定すればよいのです。その他には『鬼ごっこをするロボット』です。基本的にはプレイヤに追従する動きをしつつ、最後にはプレイヤにタッチします。それを安全に実現するにはどのようにすれば良いかについて研究しています。例えば、外に出ることのできない子どもが友達と一緒に遊びたいときに、簡単な操作でロボットを操作して遠隔で『鬼ごっこ』ができるようなものを作っています。

ゲームパットのようなもので操作するのですが、遠隔からの操作をすべて人が行うと、距離感がうまくつかめず、操作がうまくいきません。一方で操作を完全にオートマティックにしてしまうと、操作をしている感じがしない。『鬼ごっこ』としては成立するけれど、面白さが欠けてしまいます。

そこで、ある程度は操作できて、途中から自動でロボットが追従するような仕組みを作りました。これだと一緒に遊んでいるような感じが得られることを発表しています」。

石戸:「これは病院にいる子が、病室からロボットを操作するようなものですか」。

廣井氏:「病院だけに限りませんが、いろいろな事情から外で友達と一緒に遊ぶのが難しい、だけど一緒に遊びたいといった場合に、その希望を叶えてあげようという研究ですね」。

石戸:「私たちが進めているニューロダイバーシティプロジェクトでも、選択肢を増やすことをとても大切にしています。外に出ることが難しい方が、例えばメタバースを通じて学ぶことができたり、ロボットを介して働くことができたりする。そうした選択肢が増えること自体が、社会をより豊かにしていくのではないか、と考えています。

実際に、株式会社オリィ研究所の OriHime のように、遠隔から学校に通ったり、働いたりするというライフスタイルが、すでに現実のものになりつつあると感じています。そこでお伺いしたいのですが、こうした技術を通じて、外出や対面に制約のある方々が、より自然に、より主体的に社会参画していくために、先生ご自身の研究の中で、今後さらにコミットしていきたいと考えていらっしゃるテーマや取り組みはありますでしょうか」。

廣井氏:「連続性をもたせることですね。そのためには『研究だけの研究』ではなく、きちんと実用化できるような研究にしていくことが大切だと思います」。

石戸:「実用化ですね。私自身も、研究成果をどのように社会実装していくかは非常に重要だと感じています。『みんなの脳世界』も、研究者の方々による優れた研究が、少しでも早く、そして適切な形で、困っている人の手に届く環境を作ることを目的の一つとしています。

先ほど先生がお話しされていた『連続性、シームレスにつないでいく』という点について伺いたいのですが、その実現にあたって、現時点で最も大きなハードルはどこにあるとお考えでしょうか。技術面、制度面、あるいは社会受容の観点など、どこに最も難しさを感じていらっしゃるのか、ぜひお聞かせください」。

廣井氏:「日本で言うと法律ですね。外で自由にロボットを動かすことは難しいです。最近は特区ができるなどだいぶ変わってきましたが、そこは課題の一つでしょうね。

また、日本は『完璧なものでないと動かしてはいけない』というところがありますよね。海外だとまずは動かしてみようというような、ちょっとした文化の違いがあるかと思います」。

石戸:「私は『みんなの脳世界』だけでなく、『ちょっと先のおもしろい未来(ちょもろー)』というイベントも運営しており、その中でロボットと人間の共生をテーマにした『ともだちロボット』プロジェクトを実施しています。

例えば、公道をロボットが走れないという制度的制約がある中で、できるところから少しずつ社会実装を進めていくことを試みてきました。2024年にはロボットによるハロウィンパレードを、2025年には人間とロボットが一緒に参加するオープニングパレードを実施しています。こうした小さな実践を積み重ねることで、規制や社会の前提を少しずつ更新していけたらと考えています。

一方で、先ほどお話にあった『日本では完璧でないと導入されにくい』という心理的ハードルは、非常に大きな課題だと感じています。私自身、長年EdTechに関わり、1人1台端末環境の整備やプログラミング教育の必修化の実現にも携わってきましたが、『デジタルが入る』というだけで強い抵抗がありました。

社会受容性をどう高めていくかは、私たちにとっても重要なテーマであり、『みんなの脳世界』が担いたい役割の一つでもあります。

実際、研究者の方々からは、たとえば『脳波を使った技術』について、『まだエビデンスを十分に取り切れていないので出展には慎重でありたい』という声もよく聞きます。一方で私は、『取り切れていなくても、研究段階からこうした技術の存在を市民に知ってもらうこと自体が、社会受容性を高め、結果的に受容のスピードを上げることにつながるのではないか』と考えています。そこでお伺いしたいのですが、こうした新しい技術に対する心理的抵抗感を下げ、社会受容性を高めていくために、研究者・実践者・社会の側が取り得る有効なアプローチには、どのようなものがあるとお考えでしょうか。先生のお考えをぜひお聞かせください」。

廣井氏:「理系教育YouTuberのでんがん氏が登場されている動画でも紹介されていますが、実際にオープンキャンパスで誘導ロボットを使いました。

これは今までなかなかできなかったと思います。できないというのは『そんなものを使わせて安全か』のようなことを言われるからですが、コロナ禍のオープンキャンパスで密にならないようにするためのことを考えた末にロボットが誘導してくれたら良いのではないかという発想に至りました。このロボットは実際に見学会で使いました。コロナ禍の状況だから、こういうロボットが許容されたわけですね。生徒にとっては、ロボットに初めて触る体験を得ることができたので、お互いに得るものは大きかったと思います。

このロボットは誘導する人と間合いを取って、先導します。そのときに誘導される人は、ロボットの手を握ります。ロボットは腕が伸びる特殊な構造と制御をしています。腕が伸びるので、誘導される人は自分のペースで歩くことができますし、目が見えなくてもついていくことが可能です。『物理的な誘導ができる道案内ロボット』としてキャンパスガイドをさせることを始めています(▲写真10▲)。

このようなちょっとした試みが、だんだんと世の中に広がっていくのではないかなと考えています」。

石戸:「私たちも、小さな取り組みの積み重ねがやがて大きなムーブメントにつながっていくと信じ、ニューロダイバーシティの活動を進めています。

ニューロダイバーシティの視点から見て、今後さらに参画が広がっていくと望ましい領域や立場の人々には、どのようなものがあるとお考えでしょうか。また、廣井先生が描いていらっしゃる新しいコミュニケーションの未来や、認知の多様性ゆえに日常の中で困りごとを抱えている方々に対して、テクノロジーがどのような支援を提供し得るのかについても、ぜひお話を伺えればと思います」。

廣井氏:「私はロボットの研究をしているので、そこにロボットが関わっていくことを目指したいとは思いますが、人によってはロボットの存在がない方が良いという意見もあるでしょうから、そこは人それぞれだと思います。

どの領域の人が参画すると良いかについては、昔はロボット分野にはロボット研究者しかいませんでしたが、今は社会学者をはじめ、様々な領域から参画しています。以前とはだいぶ状況は変わってきてはいると思います。様々な意見や考え方を受け入れロボットの開発をしていくことが大事だと感じています」。

石戸:「現在も多くの研究者の方々にご参画いただいていますが、そうした研究が一堂に会したときに、どのような未来像が描けるのかを共に考えながら、社会実装のスピードも高めていきたいと考えています。廣井先生にはぜひ来年度以降も引き続きご出展いただけたらと思っています。

実は今回の廣井先生の展示についても、事前に私からいくつかお願いをさせていただいた結果、シニア向けにとどまらず、若者とのコミュニケーションにも活用できる形へと大きくバージョンアップしてくださったと伺っています。

『みんなの脳世界』を一つのマイルストーンとして捉え、『いずれ仕上げなければならないから、イベント当日までに完成させます』とおっしゃってくださる研究者の方も少なくありませんが、正直なところ、廣井先生がここまで大幅にアップデートしてくださるとは想像していませんでした。次回の展示も、今からとても楽しみにしています。本日は誠にありがとうございました。