ニューロダイバーシティ環境下での

相互理解を深めるコミュニケーションのあり方とは

2025年9月25日

「みんなの脳世界2024~超多様~」では、ニューロダイバーシティ社会の実現に取り組むさまざまな企業・大学・研究機関の最先端の研究成果に触れることができます。JST未来社会創造事業[1] 個人に最適化された社会の実現領域「ニューロダイバーシティ環境下でのコミュニケーション双方向支援」が展示するのは、VRで自閉スペクトラム症(ASD)の人の視線の動きを定型発達(TD)の人が体験できる仕組みです。あわせて潜在連合テスト(IAT)で、心からコミュニケーションを楽しんでいるのか、「意識していない本心」を探り、相互理解を深めるコミュニケーションのあり方を考えます。早稲田大学 人間科学学術院 人間科学部 教授の大須 理英子氏(▲写真1▲)と人間科学学術院 人間総合研究センター 次席研究員(研究院講師)の土屋 彩茜氏(▲写真2▲)に、展示内容や最新の研究成果などについて、「みんなの脳世界」展を推進するB Lab所長の石戸 奈々子(▲写真8▲)が聞きました。

<MEMBER>

早稲田大学 大須 理英子氏

福井大学 小坂 浩隆氏

立命館大学 満上 育久氏

Neurodiversity at Work代表・CEO 村中 直人氏

早稲田大学 土屋 彩茜氏

早稲田大学 高田 直樹氏

広島市立大学 大村 美鶴穂氏

>> インタビュー動画も公開中!

TDがASDを、ASDがTDを、

そして自分自身を含めた相互理解システム

石戸:今回、初めて『みんなの脳世界』への出展ですね。展示内容と最新の研究内容、ニューロダイバーシティ社会へ向けた取り組みについて教えてください。

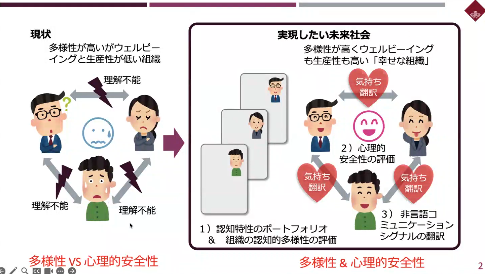

大須氏:未来社会創造事業で「ニューロダイバーシティ環境下でのコミュニケーション双方向支援」を研究しています。まず、私たちが考えているのは、ダイバーシティの大切さが注目される中、多様性が高くてもウェルビーイングや生産性が低い組織では、その組織を構成する人たちがお互いに不幸であるということです。それに対して、私たちが目指しているのは多様性が高く、ウェルビーイングも生産性も高い幸せな組織の実現です。そのために必要なツールを研究しています。今回の展示ではその一部を紹介します。(▲写真3▲)

研究の対象は、成人のASD(自閉スペクトラム症)の人ですが、『ASDの人たちが使うツール』というより、『TD(定型発達)の人がASDの人を理解するためのツール』を作ろうとしています。その一つが、TDの人がASDの人が見ている世界を体験できるシステムです。TD側がASD側に歩み寄るためのツールとして、ASDの人たちの視線の動きをTDの人の視線の動きと比べることができます。他にもASDの人たちが、TDの人たちを含めた他者とのコミュニケーションについてどのように感じているのか知るシステムなども作っています。こうした取り組みで目指しているのは、ASDの人たちとTDの人たちとの相互理解の促進です。 『TDがASDを・ASDがTDを・自分自身を』という相互理解システムを考えています。(▲写真4▲)

今回の『みんなの脳世界』展では私たちの研究の中から、VRでASDの人たちの視覚世界を体験できるシステムと、他者とコミュニケーションをすることに対して自分は『本当はどう感じているのか』を測る仕組みの2つを展示します。

まず、VRで視覚世界を体験できるシステムでは、ASDやTDの複数の人が参加するリアルなコミュニケーション場面を再現します。そこでは講師役となった役者が講習をしますが、その参加者の一人となって360度カメラ=VRゴーグルを被り、その様子を録画します。VRゴーグルでは参加者の視線の動きも記録できるので、ASDの人とTDの人の視線の動きの違いを体験できるという仕組みです。視線の動きを記録した動画の上に表示させることができるので、講師である役者が話した内容や演じたことに合わせて、「この人はここを見ていて、この人はここを見ていた」という情報を収集することができます。再度、VRゴーグルを被ると、他人が見ていた視線の動きの世界を再体験できるようにもなります。ASDの人の視線を再体験することで、どのような情報を取り入れているのか理解できるようになるのです。視線の動きには、見たいものだけを見る、どういうものを見たいのか、どういう情報を取り込みたいのか反映されています。ASDの人たちがどのように世の中を見ているのか体験することができるのです。(▲写真5▲)

これまでの研究で収集したTDの人の視線の動きの例を示します。(▲写真6▲)

ASDの人は、これまで他人の顔を見ないと言われていましたが、ASD1の人は頻繁に顔を見ています。一方、ASD2の視線の動きを見ると、まったく顔を見ていません。『みんなの脳世界』展ではVRゴーグルを被ることで、自分が見たいところとどれぐらい違うかを感じながら体験できるようになっています。

注目したいのは、TDの人はAさんの質問に対してBさんが答えることをあらかじめ予測して、Aさんの質問が終わる頃からBさんを見ています。ASD1の人は、質問が終わってもまだAさんの人を見続けていて、Bさんが答えを言い出してからようやく見るという形です。TDの人は文脈から情報を得ていますが、ASDの人は見てはいるものの文脈情報を理解することはしていないようです。『人と話す時は顔を見ろ』という教育を受けたから顔を見ていますが、実際は顔を見ても情報を得ていない可能性があると思われます。このように視覚的に得ている情報がかなり違うことを体験してもらいたいと考えています。

自分自身が意識していない

バイアスを理解できる潜在連合テスト(IAT)

もう1つは、潜在連合テスト(IAT)を紹介します。自分自身が意識していないバイアスについて理解できるテストで、方法としては中央に表示される単語を右と左に分類していくものです。例えば、左に『楽しい』『いっしょに』、右に『つまらない』『ひとりで』とあるときに、中央に表示された『パーティー』をどちらに分類するかというテストです。パーティーは一人ではなく、友人などと一緒に参加するものだから、左に分類します。このような質問に対する答えをキーボードでできるだけ早く分類していきます。(▲写真7▲)

パーティーの場合、『楽しい』『いっしょに』と『つまらない』『ひとりで』がペアになっていると、コミュニケーションが好きであればすぐに反応できると思います。ペアをひっくり返して『楽しい』『ひとりで』、『つまらない』『いっしょで』とすると、パーティーでみんなと一緒にいるのが面白くないと思っている人は右に分類し、ひとりが楽しいので『うれしい』は左に分類します。コミュニケーション好きの人にとっては、『パーティー』というキーワードが出てくると『楽しい』『ひとりで』、『つまらない』『いっしょで』のどちらに分けて良いのかよくわからなくなってしまうものです。うれしいというキーワードも『楽しいのにひとりでは嫌だな』と考えると、分類するとしたらどちらがいいのかと考えて時間がかかるようになります。

このように自分が意識していなくても反応の時間の長さとして出てきます。有名なテストの例では、左に『黒人』、右に『白人』と示し、『良い』『悪い』というワードを表示すると自分が黒人でも黒人は悪いという回答になったり、人権活動をしている人でも心の底では黒人が悪いと思っていることが分かったりします。このIATを体験してもらいたいと考えています。

このテストでは、ASDの人たちがコミュニケーションをしたいのかどうかを知ることができると考えています。世の中ではコミュニケーションをすることが非常に重要で、それが幸せに繋がるということが過度に強調されているきらいがありますが、果たして本当にそうなのか、そうではない人もいるのではないかというのをこのテストで評価できればと考えて作成しました。

土屋氏:実際にVRでASDの人が見ている場所の違いを体験していただきたいですね。あわせて、今までASDの人たちの多くが、他人の『顔を見なさい』と視線をコントロールさせられてきたことで、どう感じていたのかといったこともぜひ体験していただきたいと思います。

潜在連合テスト(IAT)を体験するのは多少時間がかかりますが、興味がある人は最終的な結果で自分はコミュニケーションが高くてウェルビーイングが高い人なのか、それともコミュニケーションが嫌いな人なのかなどを判定できます。ぜひ体験していただいたいです。

石戸:非常に興味深く、我々が推進しているニューロダイバーシティプロジェクトの目指すところに合ったテーマです。発達障害の当事者が見ている世界をVRで体験し、企業の研修などに取り入れる動きも私たちの活動も含めあります。大須先生や土屋先生の研究の中で、ASDとTDの人たちでの視線の動きの違いを経験した後に、行動変容や日常生活でのコミュニケーションの工夫が生まれたといった事例はありますか。

大須氏:まさに、そこが重要で、調査・研究に取り組みたいと考えているところです。まだ、それほど多くのデータが取れているわけではありません。以前の展示では自分のお子さんがASDだという人が来られて、『自分の子がこのように身の回りを見ているのかが分かった』といった感想や、『自分の子どもは、ある時から顔を見るようになったのだが、顔を見るようにと言ってしまったのが良くなかったのかもしれない』という話をしていかれました。そういうことを実感してもらえれば、新たな気づきがあり、行動変容にもつながっていくのではないかと思っています。

土屋氏:文献や知識などによって、ASDの人は見ているものが違うらしいと知っている人もいます。ただ、知っている人でも実際にどこを見ているのかは分からないことがほとんどです。実際にVRで他人が自分と同じものを見た時、どういう視線の動かし方をするのかを体験するのはとても珍しいと思います。思っていた見方と違うという驚きを感じられると思います。そこから行動がどう変容するのかは、今後に期待しています。

さまざまな国・文化・人種も含めたASDも見ていく必要がある

石戸:世の中ではコミュニケーション力が重視されていますが、コミュニケーションが好きか嫌いかは人それぞれですよね。ASDの方々がそれぞれコミュニケーションについてどう感じているのかを認識し、自分の当たり前を相手に押し付けないことが大切だと感じました。まずは、その気づきがはじめで、次のステップとしての行動変容に繋がっていくのですね。

私たちはニューロダイバーシティ社会の実現を通じて、一人ひとりが力を発揮しやすい社会、一人ひとりのウェルビーイングが向上することを目標にしています。お話を伺っていると日本社会全体としてのコミュニケーション力を過度に強調する風潮が場合によってはニューロダイバーシティ社会の実現や一人ひとりのウェルビーイングの向上の妨げになってしまう可能性があるのではないかと思います。また、コミュニケーションを取りたいがうまくいかない人に対して、どのようなサポートができるかも大切だと思います。

そこで、アンコンシャスバイアスに関する研究に関して質問があります。ASDの国際比較についての研究について教えてください。国や文化による違いはありますか。その上で日本の課題とは何か、例えばコミュニケーション力を過度に重視しすぎる傾向、同調圧力なども含めて日本社会が気をつけるべき点も示唆いただけますか。

大須氏:国際比較に取り組んだ経緯は、欧米諸国の人たちの研究が白人男性を対象としたものに偏っていたからです。ASDといえば白人男性の話というように、『女性はどうなのか』『白人以外はどうなのか』『他の文化圏ではどうなのか』といった視点で研究されていなかったのです。そこで、さまざまな国、文化、人種なども含めてASDを見ていくべきだと考えるようになりました。ASDは女性に多いという国もあるほか、女性だと違う傾向があったり、文化によって異なっていたりする結果も出てきています。そうした中で、お声をかけていただき、数カ国で調査をしました。

具体的な調査では、ASDの人がTDらしく振る舞う、つまりカモフラージュをすることでウェルビーイングやメンタルヘルスにどう関連してくるのかを調べました。その結果は、欧米諸国の中にはカモフラージュをしても幸福度が低いというケースもありましたが、日本社会は同調圧力が強いのでカモフラージュができた方がうまくいって幸せだという傾向がありました。その意味では海外とは違う傾向でした。

そもそも日本では、TD自身もカモフラージュしている社会という側面もあり、それが普通になっていると感じることもあります。特に就職活動でコミュニケーションができないと、最初から就職できないところが多く、スタートラインにすら立てなくなってしまいます。そこをなんとか覆して、コミュニケーションスキルがなくても仕事ができる部分、得意なところで就職できる社会になればいいと考えています。

石戸:経団連の調査でも『新卒に求める力』のランキングでは、コミュニケーション力が常に上位です。一方で、コミュニケーション力以外で力を発揮する人をどう評価するかも大切です。それは、コミュニケーションが苦手な人の自己肯定感にも結び付く話です。その視点では、コミュニケーションはウェルビーイングに直結しているとされていますが、ウェルビーイングの指標も一人ひとり違うということが広まると、一人ひとりが生きやすくなると感じます。

ASDの人たちに対するアンコンシャスバイアスがなくなる社会を

大須氏:また、研究ではASD同士のコミュニケーションは割とスムーズだということも見えてきています。ASDの人たちが参加しているコミュニティに参加させてもらうと、ASD同士が話しているとコミュニケーションはそれほど齟齬がないという印象です。コミュニケーションができないストレスは低いと感じています。

ただTDとASDがコミュニケーションをとろうとするとなかなかうまくいかず、『分断』が起きてしまうこともあります。リアル社会では、コミュニケーションスタイルが同じような人に会うことは簡単ではないのですが、うまく出会えればスムーズにコミュニケーションができ、ウェルビーイングも高くなるのではないでしょうか。そう考えると、やはり問題はTDとASDとの間のコミュニケーションです。そこをなんとか解決できる方法を探すのが、私たちの研究の次のステップです。

石戸:コミュニケーションを取りたいけれどもうまくいかないが故にウェルビーイングが下がってしまう人たちをどのようにサポートできるか、それには2つの方法があると思います。1つはASDの人が自分のコミュニケーションスタイルに合う人と出会う場を見つけやすくすることです。とはいえ、分断が起きては良くないので、ASDとTDの人たちのコミュニケーション、それを例えば英語と日本語の翻訳機のようなツールで支援していくこともできるのではないでしょうか。そんな視点で、今後、チャレンジをしていきたいとや考えていることがあれば教えてください。

大須氏:一応、考えてはいますがまだ秘密です。

石戸:別の機会で伊藤 穰一氏とお話をした時に、『ニューロティピカルな人は、すごく生きづらいようだ。人の気持ちが理解できすぎてしまうので、周りの人からの評価が気になるらしいと言っていると』と聞きました。私たちも『困りごと翻訳』というプロジェクトを始めていて、ASDやTDの人たちを含め、相互理解を深めるような取り組みや技術的アプローチなどについて研究しています。ニューロダイバーシティのさまざまな研究者と一緒に、コミュニケーションにおける曖昧な表現を補ってあげる『チャットボットのようなもの』ができないかという話もしています。オフレコの話は、また別の機会にということにさせて頂き、次のお話からもし公開可能であればということでお伺いしたいのですが、大須先生の研究には、当事者の生きづらさをサポートするという側面と、ASDとTDの人の間をなんらかのテクノロジーで齟齬のないようにつなぐという側面があると思います。生きづらさをサポートするという側面ではニューロフィードバックや脳刺激などについても研究されていらっしゃいますが、そちらの観点でもお話をお伺いできますか。

大須氏:脳刺激の研究では、ハイパーアクティブになって脳活動が活発になりすぎている箇所の働きを抑制できないかという研究をしています。具体的には不安障害や社交不安の人を対象とした研究です。そういった人たちは、自分に対して注意を向けすぎてしまい、『緊張している』『ドキドキしている』ことが気になり、どんどん心配になり『うまく喋れない』『うまくスピーチできない』といったことがよくあります。その時に脳活動を測ると前頭葉が活動しすぎていることがわかったので、そこを抑えればいいという考え方です。磁石を頭に20分や10分置いておけば、その後、しばらくは脳活動が抑えられると言われており、その状態でスピーチをしてもらうと、その前のスピーチと比べて、本人の主観ですけども、社会不安が高い人では有効的に数値が下がりました。不安が大きくなりすぎて困っている人に対しては脳活動を下げることで対処できるのではないか、その可能性があるのではないかという研究です。

ASDの人に直接効果があるかどうかわかりませんが、不安が大きく困っている人に対しては応用できると良いと思います。

石戸:多様なアプローチでニューロダイバーシティ社会の実現に向けて研究されていることに感銘を受けました。今回の2つ展示以外にもさまざまな研究があり、ぜひご一緒できたらと思います。最後にメッセージをいただきたいと思います。

土屋氏:今回の「みんなの脳世界」展で色々と研究成果を見ていただき、その感想をぜひ教えてください。また、これからの研究成果にもぜひ興味を持っていただき、皆さんと一緒に研究成果が一つひとつ、実用化していきたい、そんなことを目指しています。

大須氏:最終的にはASDの人たちに対するアンコンシャスバイアスがなくなれば良いと思いつつ、一方では、なかなか遠い世界かなとも思います。まずは、TDの人たちにASDの人たちのことがわかるツールを提供することで、そういった理想の社会に近づけていけたらと思い、今後も研究に取り組みます。

[1] 2025年3月に終了