分身ロボットが創る

新しい社会参加のかたち

OriHimeとNIN_NINが拡張する「心のモビリティ」

2025年11月7日

B Labが主催する「ニューロダイバーシティプロジェクト」では、脳や神経の多様性を尊重し、誰もが自分らしく力を発揮できる社会の実現を目指しています。今回のニューロダイバーシティプロジェクト・インタビューシリーズでご紹介するのは株式会社オリィ研究所の取り組みです。遠隔操作でありながら、「その場にいる」感覚を共有できる分身ロボット「OriHime」を開発した代表取締役所長 CVOを務める吉藤オリィ氏(▲写真1▲)に、取り組みの背景や具体的な内容、今後の展望などについて、B Lab所長の石戸 奈々子(▲写真2▲)がお聞きしました。

遠隔操作で「その場にいる」感覚を共有できる

分身ロボット「OriHime」を開発

石戸:「今回のニューロダイバーシティプロジェクト・インタビューシリーズは、オリィ研究所の吉藤オリィさんにお話をお伺いします。オリィ研究所では、ニューロダイバーシティに関連して、どのような取り組みをされているのですか」。

オリィ氏:「オリィ研究所では『OriHime』という遠隔操作で動くロボットを作っています。これは、車椅子の方やALSでほぼ体を動かすことができない方、精神障がいのある方など何らかの事情で家から出られない方々などが、あたかも自分の分身のように遠隔操作できるロボットです。このロボットを使うことで、外出が難しい方でも、外で働くことができるのではないかと考え、実証実験にも取り組んでいます。『分身ロボットカフェ』を新日本橋駅、小伝馬町駅や神田駅にも近い場所で運営しています。約4年前からスタートし、今では年間6万人ものお客様に来ていただけるようになりました。ここで働くロボットはAIではなく、人が遠隔で操作していることがポイントです。(▲写真3▲)

私自身、昔は体が弱くて3年半ぐらい学校にほぼ通うことができなかったこともあって、どうすれば社会に参加できるのかを悩み続けていました。孤独感をどうすれば解消できるのか、それが私の研究テーマです。孤独を解消する方法の一つとして、足が不自由な方でも外出して人と触れ合えるように、まずは車椅子の開発に注力しました。じつは約20年前、工業高校に通っていた頃に、傾かない車椅子、段差を登れる車椅子を作ろうという研究に、私のものづくりの師匠や先輩たちと一緒に取り組んでいました。

しかし、車椅子があっても移動が難しい人たちもいます。そこで、『心の車椅子』を作ることができないだろうかと考え『OriHime』というロボットを発表しました。大学生だった10年以上前のことです。このロボットを、入院していて家に帰れない、学校に通えないといった人たちに遠隔で操作していただきたいと考えたのです。『OriHime』はカメラとマイク、スピーカーが付いているので、自分の代わりに連れていってもらうことによって、『もう一人の自分の身体』を作ることができるのではないかと考えました。

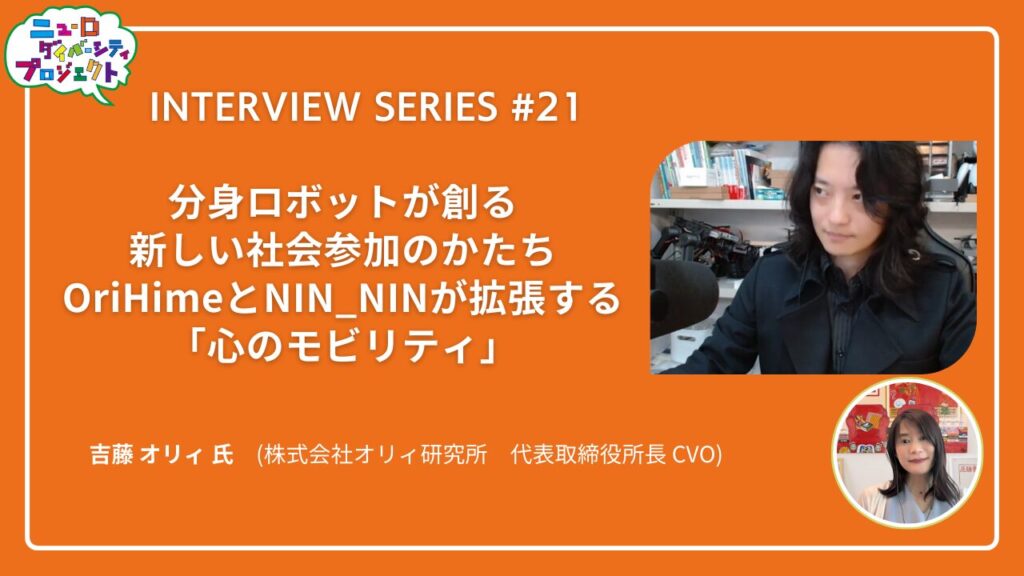

『OriHime』を開発するきっかけとなったことは、私が早稲田大学の学生だった頃にさかのぼります。当時は単位を取得するのに出席が重視され、出席点というのがありました。ただし、これは身体を運んでこないともらえません。そこで、『Skypeを使えば先生の講義を聞けますし、私の顔も確認できます。これで、授業を受けさせてください』とお願いしましたが、認めてもらえませんでした。試験でどれだけ良い点を取っても、出席点をもらえず、単位を取得できないのです。私は、体が弱くて工業高校の頃に車椅子を作り、そのことで推薦を頂き、早稲田大学に入ったのに認めてもらえず、違和感を覚えました。それならば『身体とは何か』を徹底的に考えて、私の顔のロボットを作りました。(▲写真4▲)

身体の自由がきかなくなる、寝たきりになる

「その先の生き方の選択肢」をテクノロジーで作る

石戸:「すごい行動力ですね」。

オリィ氏:最初はなかなか受け入れられませんでしたが、ふと冷静になって考えてみると、家から出られなくてもロボットで外を歩き回れることに気がつきました。自分の分身ロボットを全世界にばらまけば、寝たきりになっても家から出られるようになるでしょう。基本的に世の中は身体を動かせる人を前提にデザインされていますが、脳波によって操れる自分の分身ロボットが世界中にあれば、日本にいながら一瞬で地球の裏側でも、どこにでも行けます。(▲写真5▲)

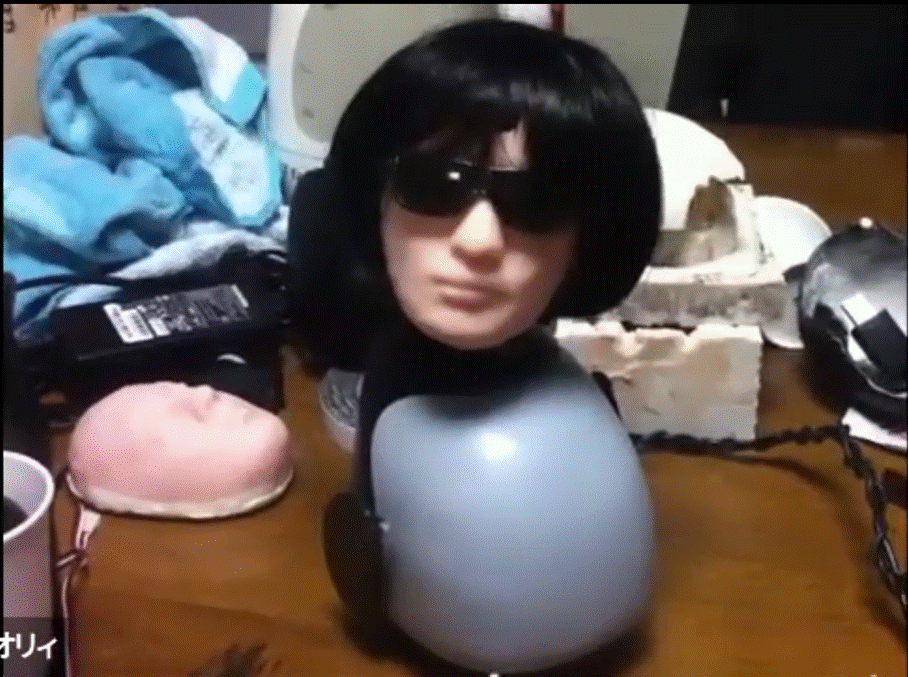

私には、秘書である寝たきりの親友がいました。(▲写真6▲)

私はいろいろと抜けや漏れが多く、明らかに他の人よりも欠陥があると言えるくらい物忘れが激しいので、友人の彼を秘書にできないかと考えました。寝たきりの彼が秘書としてきちんと働けるのであれば、あらゆる人たちが働ける世の中を作れるのではないかと思ったのです。私たちは彼のことを障がい者ではなく、『寝たきりの先輩』と呼んでいて、彼と一緒に『OriHime』を作ってきました。そして、たとえ寝たきりになったとしても『その先があること』、『寝たきりの先に行ける』という世界観を一緒に作り続けてきました。その私の親友は亡くなってしまったのですが、彼と一緒に様々な活動を行いました。

『分身ロボットカフェ』には今、100人が働いていますが、寝たきりの先輩が後輩を教えるという流れもできています。4割ぐらいの人たちが、これまでの人生で働いたことがない人たちなのですが、すごく良い接客ができていると感じています。Googleマップで『分身ロボットカフェ』のレビューを見ていただくと、『○○さんの接客が良かった』と名指しで褒めていただいています。そこが我々の自慢です。私たちは『カフェを作っている』のではなく、『寝たきりの先』を作っていると考えています。そのためには教育も必要です。新たなテクノロジーも必要です。視線入力装置など、さまざまな技術を開発しながら、いつか我々も寝たきりになることを考え、『その先の選択肢』を作っているのです。

新たなテクノロジーとして、私たちは視線入力ができる『OriHime eye』というシステムを作りました。(▲写真7▲)

これは、目だけでパソコン操作ができる国際特許を取得した技術です。このテクノロジーを使い、榊 浩行さんというALSの方が絵を描きました。(▲写真8▲)

私が開発したのは、あくまでもパソコンの入力技術・装置でいわばマウスです。それを使って彼が新たな表現をしたのです。私たちもいつかは寝たきりになるでしょう。榊さんは体を動かすことはほぼできず、表情も作れませんでしたが、意識ははっきりしていました。視線入力システムを使えば、ほぼリアルタイムに気持ちを文字として表現でき、ロボットを遠隔で操作することも可能です。榊さんは、すでに亡くなってしまいましたが、『OriHime eye』を活用することで、こうしたことができるようになっていました。

今、全国にいらっしゃるALSで寝たきりの方々も、このシステムを使って家族と交流したり、合成音声で会話をしたりできます。病院の中で他の患者と良い関係を作ったり、その写真をFacebookに投稿したり、趣味で絵を描いたりといったこと、そんな可能性が少しずつ広がっています。こうしたことを少しでも前に進めていく、これが今、我々が取り組んでいることです」。

社会という人間の営みに参加することが

「孤独の解消」には最も効果的

石戸:「人生に新たな彩りをもたらす。そんな技術だと感じました。

私がニューロダイバーシティプロジェクトを進める中で常に実感するのは、自分自身がいかに『これまでの当たり前』という呪縛にとらわれていたかということです。ニューロダイバーシティプロジェクトの本質は、『未来の当たり前』をつくることにあると思っています。

その意味で、オリィさんはずっと以前から、既存の常識を問い直し、新しい当たり前を社会に提示し続けてこられたのだと感じました」。

オリィ氏:「当たり前を作ることと合わせて、『何をしたいのか』を深く考えることを重視してきました。テクノロジーは、あくまでツールです。特許を取得するような優れたテクノロジーでも、使われ方次第です。それには使う人たちが『何をしたいか』、そこがとても大事だと思うのです。

もちろん、『何をしたいのか』、そのものがテクノロジーから生まれてくることもあります。私の盟友である武藤 将胤氏は20代でALSを発症し、10年以上が経過します。視線入力だけで企画書も書き、服飾デザインもして、作曲もDJもやっています。やりたいという気持ちがあるのに、それを諦めてしまっては意味がありません。彼が『やりたい気持ち』を言葉にしてくれることで、どうやったら実現できるかを考えることができます。こうしたことの繰り返しで、世の中の当たり前が変わっていくと感じています」。(▲写真9▲)

石戸:「生成AIの登場によって、多くのことがAIに代替される時代を迎えています。その中で今、これまで以上に問われているのは『何を大切にし、どう生きたいのか』という人間の意志の部分だと思います。『こんなものがあったらいいな』という想いから、人類は新しい技術を生み出し続けてきました。

だからこそ、技術の進化が加速する今、最も重要なのは『何をしたいのか』という人間の意志であると、オリィさんのお話を伺いながら改めて感じました。

ここまでのお話を受けて、いくつかお聞きしたいことがあります。まずは『社会参画』についてです。

私たちのニューロダイバーシティプロジェクトでも、これまで社会参加が難しかった方々が、テクノロジーを活用して個を拡張し、あるいは環境を調整することで社会参画の機会を生み出す取り組みを進めています。オリィさんにとって『社会に参加する』とは、どのような意味を持つのでしょうか。

また、社会参加の本質をどのように捉えていらっしゃるのか、お考えをお聞かせください」。

オリィ氏:「私は以前、人に対して『ありがとう』を言い過ぎて、言えなくなった経験がありました。私がずっと家にいることで母親が私の介護のために仕事を辞め、友達もプリントを家に持ってきてくれたからです。私が不登校になっていても、学校の先生は諦めずに家に通ってきてくれました。めちゃくちゃありがたい話です。ただ、贅沢だと思われるかもしれないのですが、その時に私が感じていたのは『ありがとう』と言い過ぎると『ありがとう』が言えなくなってくるという感覚です。つまり、助けもらい続けることは、それはそれで辛いのです。もちろん、助けは必要です。ただし、助けを必要としていることと、助けられ続けたいと思うことは違うのです。

いまだに私はその時の名残で親に対して敬語で話をしています。『ありがとう』が言えなくなって、『ありがとうございます』になるのです。相手に対してお願いをしている立場だと、言葉が敬語になっていって、そのうち、『ありがとうございます』も言えなくなり、『いつもすみません』に変わっていきます。それが『ごめんなさい』になり、『もう私のことはいいです。ほっといてください』という状態になります。『自分がいない方が、家族やクラスメイト、友人も含めて彼らは幸せなのではないか』と思えてくるときもありました。これは最悪の状況で、『合理的に考えたら自分はいない方がいいよね。じゃあ自分をいなくさせるにはどうすればいいだろうか』と考えてしまうのです。

そういう時期があったので、『ありがとう』というのは当たり前ではなくて、多分、お互いにその気持ちをシェアできるから言えるのだと思っています。助けられ続けている側や『ありがとう』を言い続ける側は、『ありがとう』を無限に言えるわけではないと思っています。

私がALSのような難病の患者の方々と一緒に研究しているのは、こうした気持ちや意識に通じるところがあるからです。『私が呼吸器をつけて、いいのだろうか』、『生きていて、いいのだろうか』などと考えてしまったとき、自分にもできることがないのかと考え、社会参加というほどでなくても誰かから必要とされたいと思い、誰かに貢献していることを感じないと人間でなくなってしまう、そんな感じがしたのです。

私は、AIのロボット研究も高専時代はやっていましたし、VRを使ってゲームでミッションを作るといった研究もやっていました。さまざまな研究をしてきましたが、人から必要とされ社会という人間の営みに参加することが、孤独の解消には最も効果があると感じたので、その領域での研究に取り組んでいるのです」。

人と人を繋ぐ肩乗りロボット『NIN_NIN』で

ボディシェアリングを可能に

石戸:「自分の存在意義をどう感じられるか。それこそが、生きる希望そのものだと私も感じています。お互いに『ありがとう』をシェアできる社会という視点で考えると、オリィさんが以前お話しされていた、身体機能を他者と共有する『ボディシェアリング』をコンセプトとしたロボット『NIN_NIN』も、まさにその一つの形だと思います。この『NIN_NIN』のプロジェクトについて、ぜひお聞かせいただけますか」。

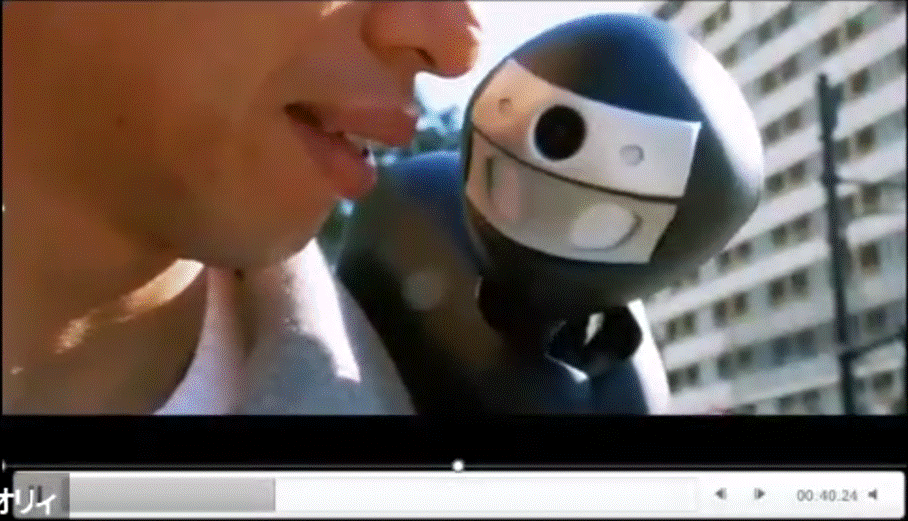

オリィ氏:「日本橋の『分身ロボットカフェ』の近くで実験的に展開しています。大手広告代理店の友人で『ゆるスポ』を発案した澤田 智洋氏、プロダクトデザイナーの高橋 鴻介氏など、仲間が集まってスタートしたプロジェクトです。『NIN_NIN』を開発した経緯を説明します。『OriHime』を作って旅行に行けるようになっても、『OriHime』を持ち歩くのが大変という課題がありました。そこで、『持って行ってもらうこと』と『自分がそこにいること』を価値にできないだろうかと考えたのが、いわば肩乗りの『OriHime』です。(▲写真10▲)

例えば、目が不自由な方の横に誰かがいてくれたらとても助かりますよね。視覚障がいがあるが身体を動かして外を歩くことができる人と、目は見えるし喋れるけれど身体の障がいなどの理由で自宅から出ることができない人が、2人でそれぞれのできることを補い合ったらどうかと考えました。『ボディシェアリング』というコンセプトで、身体をシェアすることで、それぞれが補いながらお互いができなかったことができるようになることを目指しています。

私たちは今、日本橋で観光分野での活用を考えて実験的に「OriHimeガイドツアー」としてプロジェクトを進めています。外国人観光客に街をガイドしたり、通訳をするサービスを開始しています。。ゆくゆくは我々も家から出ることができなくなります。もちろん、AIに任せてもいいのかもしれませんが、『NIN_NIN』を活用すれば、例えばおじいちゃん、おばあちゃんと姪や甥などが交流するきっかけにもなると思っています。人と人とを繋ぐのが『NIN_NIN』です。『人と人』をコンセプトに忍んでいる感じをだそうと、あえて忍者のデザインにしています」。

石戸:「コンセプトもネーミングもデザインも素敵ですね」。

オリィ氏:「今は『NIN_NIN』を量産していないので、まだプロトタイプです。それでも、日本橋周辺の外国人観光客の方々、ロボットカフェを訪れる年間6万人中4万人以上の海外の方々を対象に日本橋の魅力を伝えようと肩に乗る『OriHime』を活用し、神社やお寺の参拝の仕方を教えてあげるといったことをしています。まさに今、体験できますので、遊びに来ていただけると嬉しいです」。(▲写真11▲)

石戸:「寝たきりの方に限らず、たとえば海外にお住まいで日本へなかなか渡航できない方にとっても、とても意義のある技術だと感じました。さらに、先ほどのお話にもあったように、日常的な親族間のコミュニケーションにも活用できる点が非常に魅力的ですね」。

オリィ氏:「じつは、あるご家族のお父さんから、遊園地に家族を連れて行けないときに借りたいというお問い合わせもいただいています」。

石戸:「『OriHime』をミュージアムに連れて行った際、来ようと思えば来られる人が肩に『OriHime』が乗っていて、ふと『この場合の入場料はどうなるのだろう』『もしかすると、新しい社会制度を設計する必要があるのかもしれない』と考えました。このようなテクノロジーが広がることで、人間の行動範囲や選択肢が大きく拡張されるのだと実感しました。もともとは困難を抱える方々の課題を解決するために生まれた技術が、結果として多くの人に新しい可能性をもたらす。『OriHime』はまさにその好例だと思いました」。

オリィ氏:「肩に大きな『OriHime』が載っているのですが、意外とこの姿は海外の方に受けがよいので、まずは外国人観光客を対象とした市場から逆算して作ってみようと考えています」。

石戸:「最初のプレゼン資料に登場した、世界各地に存在するオリィさん。あれはまさに分身ですね。身体を分身させたり、他者と融合・共有したりするという発想は、非常に興味深く、これからの時代を象徴する新しい概念になると感じました。オリィさんにとって、『身体』とはどのような存在なのでしょうか」。

オリィ氏:「そこはいろいろな考え方があるので、反論はもちろんあるだろうと思いつつ、私はモビリティとして考えています。1つの乗り物だと考えていて、孤独だった頃、心が悲鳴をあげているときに、なぜ身体が1つしかないのだろうと考えていました。もう1つ身体があれば、その身体を使って友達を新たに作ったり、勉強したり、自分のポジションを獲得したり、さまざまな人生で大切な出会いを作ることができるはずだと思いました。

車椅子は身体を運ぶための手段ですが、どうしても身体を動かすことができないALSの人などにとって、心を運ぶモビリティを作れないかと考えました。

そのヒントになったのは、VRやオンラインゲームです。引きこもりの友人が何人かいましたが、みんなVRやオンラインゲームをやっているのです。しかも、そこでは人格も違います。役割を持っているし、頼られていたりするのです。だからある意味、身体はメディアだとも思っています。そしてこの身体は親から与えられたものです。名前もそうです。身体も名前も存在も、親から与えられたものだと考えると、オンラインゲームでのキャラクターは自分ではなくて子供という感じがします。自分が時間をかけてキャラクターミーティングをします。名前もつけます。それは自分なのです。

オンラインでのキャラクターが、みんなから馬鹿にされているとイラつくのは自分です。だから、もう1つの身体を作ったとしても、それを自分だと思うことは十分にできるのです。そう考えたとき、心のモビリティとしての身体のようなものを作ることができるのではないかと思いました」。

石戸:「心の車椅子をつくりたかったとおっしゃっていましたが、自分の身体もまた心の車椅子のひとつであり、それが拡張されることで、さまざまな心を運ぶ新しい媒体を作れるのではないかと感じながらお話を伺っていました。一方で、オリィさんがかつて学校に自身の顔を模したロボットを置かれた際、それを『出席』として認めてもらえなかったというエピソードが示すように、存在していても物理的にはそこにいないという新しい在り方を、社会が受け入れるにはまだ時間がかかるのかもしれません。では、社会のどの部分が、どのように変わっていくと、オリィさんが『OriHime』を通じて目指していることが実装された社会になるのでしょうか」。

オリィ氏:「そこは私も色々考えていますが、まずは、世の中がいきなりガラッと変わることはないと考えています。よほど大きなブレイクスルーで、これがないと世の中が成り立たないというようなことがないと一気に変わることはないでしょう。その一方で、そうではない変化もあると考えています。少しずつ世の中の人たちの選択肢として増えていくこともあるのです。

私はアニメが好きでしたが、そのオタクカルチャーでも、以前はオタクと言えば変人という言葉と同義語に近いものでしたが、今や褒め言葉でもあります。車椅子に乗っている方や障がいを持っている方々に対する世の中の対応もいろいろな波がありながらもスロープのように徐々に変わっていったと思います。

ですから、大きな社会変化を起こそうとして、ロッククライミングを全員に強要する世の中よりは、あらゆる人たちがゆっくり登っていけるようなスロープをどう作っていくのかが重要だと考えています。それには時間がかかりますが、社会の中で受け入れられるものとして作っていくことが大切です。『分身ロボットカフェ』もその実験ですが、『ロボットの姿をしている人に、お客様が話しかけてくれるのだろうか』、『寝たきりの人たちがロボットを操作するなんて、そもそもしんどくないのか』といったことを一つひとつ突破していくことによって、徐々に市民権や受け入れてもらえるものは作れていけると思っています」。

将来は視線入力だけで

自分で自分を介護するロボットも作れる

石戸:「オリィさんがファーストペンギンのように勇敢に飛び込み、『こんな社会もありかもしれない』と共感の輪を広げていく。その先に大きな社会変革があるのではないかと感じました。

今、障がいの捉え方が変わりつつあるという点にも、私も強く共感します。たとえば、眼鏡の登場によって視力が弱い人を障がい者と呼ばなくなったように、これまで『障がい』とされてきたことが、テクノロジーや社会の進化によって障がいではなくなる未来が訪れる可能性を感じます。

また、『どんな人も、いつかは障がい者になる』という点もその通りだと思います。これからの時代、障がいの捉え方、もしくは障がいという言葉や概念をどのように見直していくべきか。オリィさんはどのようにお考えでしょうか」。

オリィ氏:「そこにも持論はあって、障がい者手帳を持っていることと障がいがあるということは乖離があると思っています。多くの人たちにとっても、多分、障がいそのものは存在しています。障がいとは『自分の力ではどうしようもないもの』のことです。日常生活でそれができないと困ること、あるいはそれをとてもしたくてたまらないのにできないこと、そこには障がいが存在します。例えば、我々が空を飛びたいと思ってたまらないのに、空を飛べなかったら、そこに障がいは存在していると思います。ただ、空を飛べなくても困らない世の中に今はなっていますので、こうなっているだけです。

自分がしたいことができない状態には障がいがあると捉えていますので、あらゆる人たちに、『何かしたい』、『しなくてはならない』というものがある限り、それを解決していける方法はあった方が良いのです。多くの人は今、移動困難ではありませんが、将来、移動困難になることは考えられます。すると、現時点ですでに移動困難という障がいに直面している人たちは、いわば『先輩』です。寝たきりの方は、『寝たきりの先輩』という考え方ができると思っています。その先輩と何ができるかを考え、みんなでその解決策を探っていくことで、解決のための選択肢を作っていくことができると思っています」。

石戸:「確かに、英語が話せないまま英語圏に行けば、それは一種のコミュニケーション障がいの状態とも言えるでしょう。結局のところ、どのような環境を設計するかによって、障がいが障がいでなくなったり、逆に障がいでなかったものが障がいとして立ち現れたりするのだと思います。つまり、それは社会のあり方や私たちの捉え方の問題でもあるのです。

これまでにもいくつかの事例をご紹介いただきましたが、オリィさんが開発された技術を通じて、『できなかったことができるようになった』瞬間が数多くあったことと思います。

その中でも、ALSの方々との取り組みなどを含め、特に印象に残っているエピソードや気づきがあればお聞かせいただけますか」。

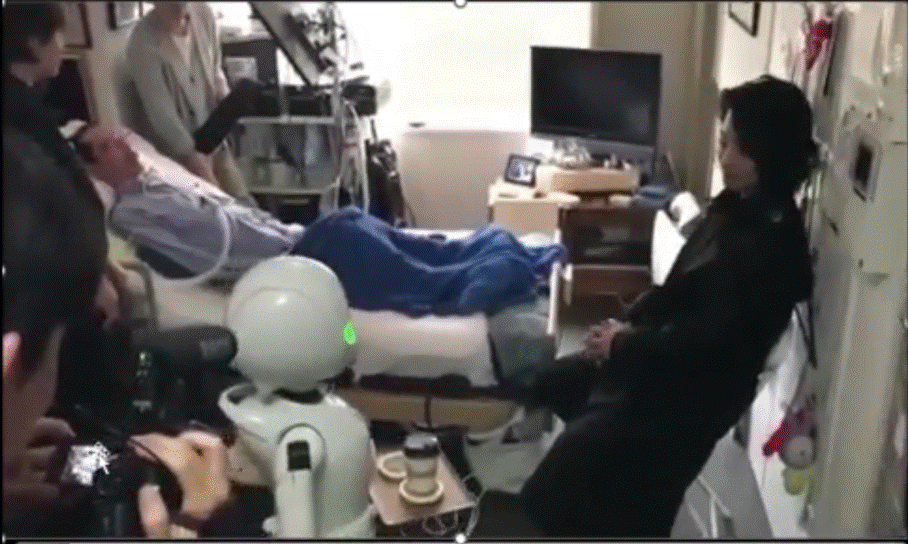

オリィ氏:「大きな『OriHime』を作ったときのエピソードです。ALSの方で、お亡くなりになってしまった、私の恩人でもありALS協会の元会長である岡部 宏生氏は大きな『OriHime』を視線入力で操作していました。近くにいる私に熱々のコーヒーを届けたり、ヘルパーさんを玄関まで迎えに行ったりと、肉体労働も可能になりました。そうなると、将来は自分の介護も自分できるようになるのではないかと思えるのです。私はそれを作りたいと思っています。諦めていたことを諦めなくて済むかもという気持ちになれたことは、とても大きなことです。(▲写真12▲)

『あなたは将来、今のままだとずっと寝たきりです』と言われてしまうことは希望がない状態だと思います。しかし、テクノロジーによって自分で自分を介護できるようになるのです。

もう1つは周りからの扱われ方が変わるという話をしたいと思います。障がい者ではなく、うちのカフェだとカフェの店員さんになります。私は立場が人を作るとよく言いますが、扱われ方も人を作ると思っています。その代表例でよく紹介するのですが、ゆりなさんという女の子の事例です。彼女は手足をほぼ動かすことができない5歳の少女でした。喋ることもできないので、わかっているかどうかもわからないのです。けれども、視線入力で走り回る車椅子ごと乗れる車椅子を作ったことで、彼女は生まれて初めて、お母さんの後を追いかけて走ることができたのです。走り回っている姿を見ると、周囲の大人たちも彼女にもっと良い教育を与えようと考えはじめました。小学校を2025年春に卒業し、宇宙大好き少女へと成長しました。今では『分身ロボットカフェ』をよく貸し切ってイベントを開催してくれています。(▲写真13▲)

天王星が好きで、『太陽系で唯一地軸が90度傾いていて、自分と同じ寝たきりだから好きだ』と言っています。最近、天文宇宙検定2級に合格しました。彼女は喋れませんが、テクノロジーがあることによって、もしくは周りからもさまざまなチャンスを得て扱われ方が変わることによって、こういうことができるようになりました」。

石戸:「これまで、こうした技術はしばしば身体拡張という言葉で語られてきました。しかし実際には、それは心の拡張、すなわち心を外へ表現するための装置でもあるのだと思います。だからこそ、このような技術によって、『もっとこうしたい』『ああいうことにも挑戦したい』という、内なる意志や創造の衝動が引き出されていくのだと感じます」。

オリィ氏:「『これをやりたい、じゃあどうすればいいだろうか』という考え方もあるし、『こういうのが出てきたのだけど、やってみたくない?やってみたい!』という順番もあると思っています。私はテクノロジーの役割はそこにあってほしいと思っています。テクノロジーがどう進化していくかではなく、どう動機付けていくのか、どういう動機から生まれてくるのかに興味があります」。

石戸:「とても良い正のスパイラルが生まれていますよね。『こういうものがあったらいいな』という思いから技術が生まれ、その技術の存在が、さらに新たな『こういうのがあったらいいな』という発想を生み出していく。その創造の循環がとても素晴らしいと感じました。

ところで、『分身ロボットカフェ』は海外にも展開されていますが、国内と海外とで、こうした技術や考え方の受け止められ方に違いはありますか」。

オリィ氏:「国によって違うところはあります。ヨーロッパでは、デンマークで半年間の実験を実施しました。捉え方はだいぶ違います。例えば、日本はAIやロボットフレンドリーな国であることは間違いないと思います。AIについても、日本ではポジティブに捉えられています。自動化されていくのを見ているだけでも楽しいし、ワクワクします。一方で自動化されていくこと自体、つまりロボットが自分の仕事を奪うという印象を強く持っている国や人は意外に多いのです。

そうした中で私たちの『分身ロボットカフェ』が海外でも受け入れていただいている背景には、やはりAIではなく、先ほどのユリナさんの例のように、それを操作している人たちがいること、その人たちの人生がどう変わっていくのかの選択肢になっていること、さらには、とてもポジティブに人間を中心としたテクノロジーとなっていることなどがあるからだと思っています。ここには、賛同いただける方々が多いという印象が強いです」。

石戸:「ロボットのように見えて、その背後には人間がいるのが特徴であり魅力だと思います。一人ひとりの物語がその向こうにあり、それが垣間見れることが、初めにおっしゃっていたカフェのコメントで誰々さんの接客が良かったという名前で褒めていただけるところにも繋がるのでしょう。まさに、『顔の見える存在』として、心の通うコミュニケーションが生まれているのだと感じます。頭の中に、その人の姿や思いが自然に思い浮かぶような、温かな世界がそこにあるのだと思いました。

最後に、これから挑戦してみたいこと、今後の新たなチャレンジについて、一言お聞かせいただけますか」。

オリィ氏:「ここまで私は、もう1つの身体を作ることによって、身体を動かすことができなくなる未来でも今と同じように生活できるようにすることを想定して話をしてきました。もう1つ面白い発見がありました。カフェで働いている方々は生身で会うととてもシャイな方が多いのですが、この『OriHime』だと違う自分になっていきます。また、私たちのカフェは不思議で、『OriHimeパイロット』がオーダーをとった後も席にしばらくいるのです。普通の店だとオーダー取ったらすぐにいなくなって、料理を運びに行きます。しかし、分身ロボットカフェカフェでは20~30分ぐらい『OriHimeパイロット』がいるのです。初めはそれをしていなかったのですが、実験的に行ってみたら、『店員がずっと席にいて嫌なんだけど』と言われたことは、今までありません。ここまで10万以上のケースを実験してきて、1回たりともないのです。

むしろ、『店員さんとの会話がすごく面白かったからまた来るよ』という状態。生身の店員が居酒屋でバイトして、オーダーとった後で、しばらくそこで20分も喋り続けたら、『なんやあいつは』と言われそうな気がしますが、そうなっていません。それは生身の人として来たお客様に対しても、店員が『生身ではできない距離感』を保つことで、会話のしやすさが作れているのではないでしょうか。そこはさらに改良していける気がします」。

石戸:「人と人との関係では、互いの距離感を意識しすぎて、どこまで踏み込んでよいのかとためらってしまうことがあります。しかし、このような媒体がその壁をやわらかく越えるきっかけになれるのだとすれば、非常に興味深いことです。そこからは、新しいコミュニケーションのあり方や、これまでにない人間関係のかたちが生まれていく可能性を感じます」。

オリィ氏:「私は孤独の解消が研究テーマですので、肢体不自由であるということだけではありません。我々が人生で出会える人は限られているわけで超運命の人に出会える確率はそんな多くはないのです。『どれだけの人と出会えたか』、『どういう出会い方をしたか』によって変わってくると思いますので、人間との関係性を作る1つのインターフェース、メディアとして、このロボットを使ってのコミュニケーションという研究はまだまだしていきたいと思っています」。

石戸:「本日は非常に多岐にわたるお話を伺い、改めてオリィさんの人の心に深く寄り添う優しさを感じました。『人間中心』という言葉を、単なる理念ではなく、実際に人の思いや痛みに寄り添いながら体現されている。そしてその挑戦が結果として、既存の社会常識や制度、価値観に新たな風を吹き込み、より多くの人が生きやすい社会の実現につながっている。その姿勢に、以前から強く感銘を受けていましたが、今日改めて心から尊敬の念を抱きました。

私自身も『NIN_NIN』をぜひ体験してみたいと思います。今後の早期の量産化とさらなる展開を心より期待しています」。

オリィ氏:「優しいのではなくて、欲しいものを作っているだけなのです。是非『NIN_NIN』や『OriHime』を使っていただいて、カフェにも皆さん遊びに来てください」。