音のない世界に、光と振動で笑顔を届ける

富士通が「オンテナ」と「エキマトペ」で目指す社会とは

2025年9月3日

B Labが主催する「ニューロダイバーシティープロジェクト」、今回、インタビューシリーズでご紹介するのは、ろう者など聴覚に障がいのある方々のために音をからだで感じるユーザインタフェース「Ontenna(オンテナ)」 と、駅の音情報を視覚化する装置「エキマトペ」を開発した富士通株式会社の取り組みです。同社では、JR東日本、大日本印刷(DNP)、ロート製薬、そして各地のろう学校などとの共創で、オンテナやエキマトペを活用して障がいの有無に関わらず誰もが自分らしく力を発揮できる社会の実現を目指しています。そんな取り組みを牽引する富士通 コンバージングテクノロジー研究所ソーシャルテクノロジー 社会実装推進室DE&Iプロジェクトのプロジェクトリーダー 本多 達也氏(▲写真1▲)に、オンテナの開発背景、オンテナやエキマトペの取り組み、今後の展望などについて、B Lab所長の石戸 奈々子(▲写真12▲)がお聞きしました。

音の大きさを振動と光の強さに変え

ろう・難聴者に音を伝えるOntenna(オンテナ)

石戸:2023年に開催した第1回目の『みんなの脳世界』では『多様な世界』『多彩な五感』『個の拡張』『環境の調整』『社会の創造』の5つのテーマで、ニューロダイバーシティー社会の実現を目指す研究やテクノロジーなどを体験いただきました。本多さんには、『個の拡張』の中で『Ontenna(オンテナ)』を、『環境の調整』の中でエキマトペを展示いただきましたね。オンテナとエキマトペについて、改めてご紹介いただけますか。

本多氏:オンテナとは、音の大きさを振動と光の強さに変えて、ろう・難聴者に音を伝えるという小さなアクセサリー型のプロダクトです。私の大学での卒業研究作品でもあります。(▲写真2▲)

私は大学1年生の時に、ろう者と呼ばれている、生まれてから全く耳が聞こえずに手話を第一言語としている方とたまたま出会ったことがきっかけで、手話の勉強を始めるようになり、手話通訳のボランティア、手話サークルやNPOの立ち上げなど、さまざまな活動を行ってきました。その過程で、私が大学で学んでいたデザインやテクノロジーを使うことで音を伝えたいという思いを持ち、ろう者と一緒に研究を始めました。

音のアンテナという意味から名付けた「Ontenna(オンテナ)」の原理はとてもシンプルです。60デシベルから90デシベルの音圧を256段階の光と振動の強さにリアルタイムに変換をして、リズムやパターンといった音の特徴を伝えていきます。クリップ型になっていますので、髪や服など、さまざまな場所に装着して使用します。(▲写真3)

2014年には、IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)と経済産業省の「未踏プロジェクト」に採択されました。それをきっかけにメディアアーティストの落合 陽一氏と知り合い、現在も落合氏と一緒に研究をしています。

オンテナを使うことで、さまざまなことが体験できるようになります。例えば、普段は自分自身の声を聞くことができない子どもたちでもオンテナを付けて声を出すと、声の大きさなどによってオンテナが振動したり光ったりするので「自分の声って、これぐらい出ているのか」とわかるようになります。ろう者の方々がみんなでリズムを叩く時に、「どのようなリズムで、どのくらいの強さでたたけばいいのか」がわかります。こうしたオンテナを『世界中のろう者に届けたい』という思いを持って富士通に入社し、デザイナーやエンジニアのほか、実際にろう者にもプロジェクトに加わってもらいながら進めて製品化しました。

開発を始めた当初は、アルディーノという基盤が飛び出したままのプロトタイプで作っていましたが、富士通でブラッシュアップし、より美しく、そして小さくすることができました。現在では国内8割以上のろう学校に導入をしていただき、音楽や体育の授業で使われています。Amazonでも購入できます。2019年にはグッドデザイン賞の金賞を受賞し、2022年には恩賜発明賞も受賞しました。海外展開も考えており、直近ではイギリス・ロンドンのろう学校でワークショップを実施しました。また、このオンテナをきっかけにエキマトペという新たなプロジェクトにも取り組んでいます。

オンテナのプロジェクトは、多くの方々に支えられてきたものだと感じています。例えば、特許や知財に関することは自分だけではうまく対処することが難しいものですが、富士通の商標や意匠に関する部署の方々が協力してくれました。大企業の中にいる、さまざまなスペシャリストたちの力が集まったことでグッドデザイン賞や恩賜発明賞を受賞できたのだと考えています。そういった、いわば裏方の方々にはなかなか光が当たらないものですが、オンテナの受賞をとても喜んでくれました。富士通という会社組織の中で、さまざまな人たちに関わってもらい、手を差し伸べてくれたことでみんなのモチベーションが上がり、製品化にこぎつけた好事例でもあると個人的には思っています。

障害の有無にかかわらず

オンテナを介して「一緒に笑顔になれる」体験を

海外展開の取り組みとして、インドのろう学校でのワークショップについてご紹介します。インドでは補聴器が高額なこともあって、ろう学校でもあまり使われていませんでした。つまり『100パーセント無音の世界』で生きている子どもたちが多いのです。そういった環境下でオンテナを使ってもらいました。セミの鳴き声や鳥の鳴き声の動画を見てもらい、『ミーン・ミンミン』というセミの鳴き声に合わせてオンテナが振動すると、『これがセミの鳴き声だったんだ』と目を輝かせて喜んでくれました。

授業でセミは、『ミーン・ミンミンと鳴きます』と教わってはいるらしいのですが、どういうリズムなのか、どういう強弱なのかがわからなかったのです。授業で習った自分の知識、映像、そしてオンテナの振動が合わさった時に、子どもたちが、みな『これがセミの鳴き声なんだ!』と目を見開いたのです。それを目の当たりにしたとき、『こういう瞬間を見るために研究をしてきたのだ』と、改めて思いました。

こうした自分にとっては忘れられぬ経験をしたこともあり、2023年6月には『SDGs時代のソーシャル・イントラプレナーという働き方』という本を上梓しました。自分の大学時代の研究内容や成果を企業に持って行き、そこで起業するという『社会社内起業家』という生き方をもっと世界に広めたいという思いで書きました。よかったらご覧ください。

オンテナは今、さまざまなエンターテインメント分野でも導入していただいています。映画のイベントやタップダンスのイベント、スポーツのイベントにも導入いただき、私たちの事業としては1イベントごとに費用をいただく、『1イベントでいくら』というかたちでビジネスを展開しています。その中でもパラ卓球とのコラボレーションについてご紹介します。(▲写真4)

大阪のろう学校の子どもたちとその保護者の方々に協力してもらい、実際にオンテナを付けて観戦してもらいました。そのときに寄せられた感想では、『球を打っている時の様子が、振動でわかるという感覚が新しくて楽しかったです」、『耳が聞こえない方が実際に音を感じることができるというのは、卓球を実際にやっていなくても楽しく感じてもらえるのかなとは思います』、『補聴器だけの場合だと離れていると聞き取れないため、離れた場所で聞く場合にはオンテナがあったほうが聞き取りやすい』、『オンテナを付けるとポンポンポンという打球のリズムが感じられ、決勝戦ではラリーのスピードが速くて感動しました』といったものでした。

私たちも、音を消して卓球を観戦すると、あまり楽しめないように、卓球を楽しむのにラリー音は重要です。ところが、それまで、ろう学校の子どもたちは、そういった音を聞くことができませんでした。大阪のろう学校の子どもたちが、『卓球のリズムがわかった。面白い』と言ってくれたことを、とても嬉しく感じました。同時に保護者の方々、耳が聞こえる方々にもオンテナを付つけて観戦してもらったところ、目の前の卓球の音がオンテナにダイレクトに伝わるのでとても面白いと。耳が聞こえる人でも面白いのですね。『あのスマッシュのとき、あの振動、良かったよね』というように、オンテナを介して新しいコミュニケーションが生まれたのです。このことも個人的には興味深く、どうやったら障害の有無に関わらず、一緒にその場の雰囲気を感じたり、一緒に笑顔になれたりする体験をデザインできるだろうと思いながらプロジェクトを進めている状況です。

ろう学校の子どもたちが

アイデアを出し合って生まれたエキマトペ

次にオンテナの開発をきっかけとしたエキマトペというプロジェクトについて説明します。私がプロジェクトのリーダーを務め、JR東日本と大日本印刷(DNP)と富士通の3社共創プロジェクトです。

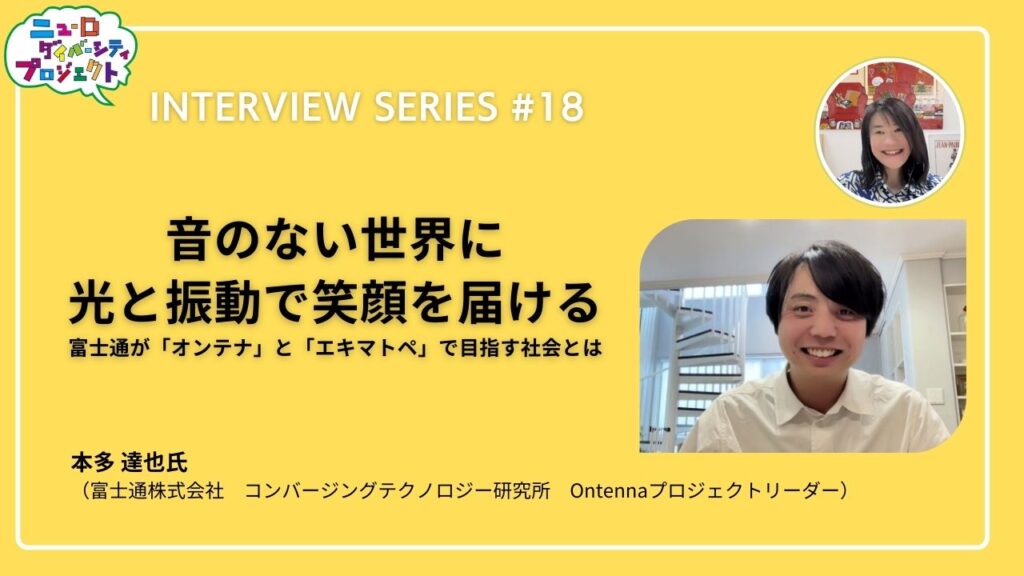

ろう学校に通う子どもたちの多くは電車通学です。毎日の通学をより安心・安全にできないか、そして『学校に行きたくなるような通学』にできないかと、スタートしたプロジェクトです。ろう学校の子どもたちから、さまざまなアイデアを出してもらうところから始まりました。(▲写真5)

ろう学校の子どもたちからは、『アナウンスが音声ではわからないから文字にしてほしい』、『手話の方がわかりやすいから手話で出てほしい』、『扉からスロープが出た方がいい』、『変な人が来たら上からカプセルが落ちてきてほしい』といったユニークなアイデアがでてきました。アイデアソンだけで終わるのではもったいない、せっかくだからいただいたアイデアを社会実装したいという思いで作ったのがエキマトペです。(▲写真6)

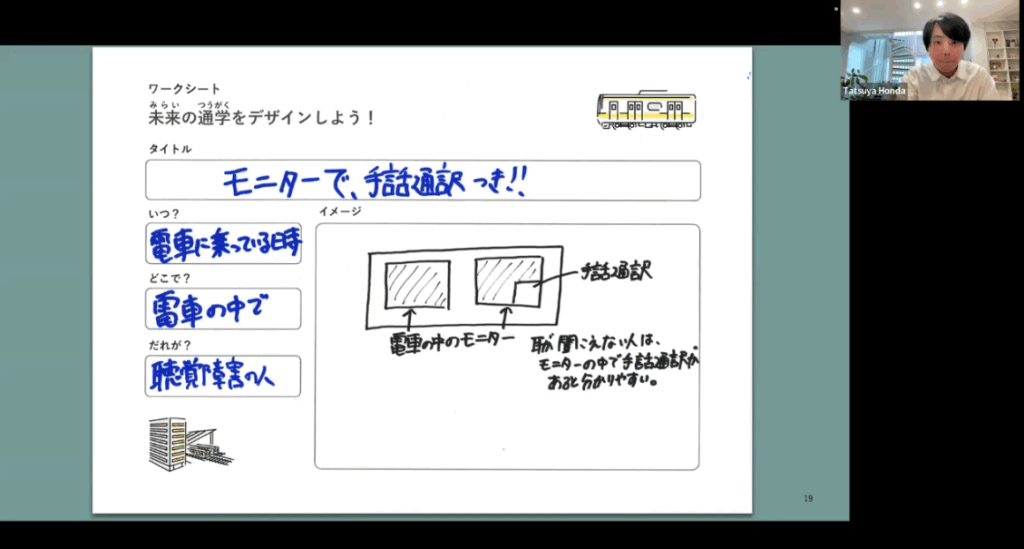

最初はJRの巣鴨駅に設置し、その後に上野駅にも設置し2022年6月から12月まで実証実験を実施しました。駅構内でチャイムがなったり、構内放送が流れたりすると、それが文字になって表示されます。実際にエキマトペを展開してみて、ろう学校の方々、JR東日本、大日本印刷(DNP)の方々から寄せられた感想をいくつかご紹介します。

まずは、川崎市立聾学校の校長先生からはエキマトペの取り組みで、『自分たちが世の中や社会のために何か考えて意見すると、それが実現することがあるんだ』と体験できたことが良かったというご意見をいただきました。JR東日本の方からは、『駅には放送以外にさまざまな音が溢れているので、エキマトペを見てこういう音が感じ取れるということがわかってもらえると嬉しいです』という感想がありました。大日本印刷(DNP)の方からは、表示する文字について、『フォントの要素が加わることで、感情も伝えることができるのが最大の魅力だと思っています』というお話がありました。

富士通からはスーパーコンピュータ「富岳」の開発メンバーやAIの開発経験のあるメンバーに参加してもらい、エキマトペのシステムを構築してもらいました。『子どもたちが技術的なところに興味を持って、こういうのを作ってみたいと思ってもらえたら、素敵なことだなと思いました」という感想でした。

子どもたちからも、さまざまな感想を聞くことができました。『エキマトペがあると文字も出ていてわかりやすいなと思いました』、『自分たちで意見を出し合って、話し合うことができて楽しかったです』、『私たちが考えた案が実践されていて、とても嬉しかったです』といったものでした。

エキマトペは、ただ駅構内の音や放送を文字で表示するだけの装置ではありません。文字だけでなく、手話も表示されるのが特徴です。手話は、駅員の方々やJR東日本のろう者の従業員の方々に行っていただきました。また、電車が通り過ぎるときの『ガタンゴトン』、『ゴー』といった音をオノマトペ(擬音語・擬態語)で表現しています。こういう音が聞こえたら、こういうオノマトペで表現するということをAIに事前に学習させ、AIが音を識別してリアルタイムに表示できるようにしました。(▲写真7)

ろう学校の子どもたちがエキマトペを見て『駅はこんなに音で溢れていたんだ」と言ってくれたことがとても嬉しく、さらに、ろう者の方々だけでなく、その他の人たちの中にも『エキマトペを見て手話を始めるようになりました』、『要約筆記の教室に通うようになりました』という人が出てきたのが本当に嬉しかったです。単純にエキマトペを見ているだけでも面白く、『ヒューン』や『ガー』という文字がアニメの『ジョジョの奇妙な冒険』のようだとされて、SNSに何万件も『いいね」をいただきました。

エキマトペを通して障害について考えることや、一人ひとりの違い、多様性について考えるようなきっかけが作れることができればいいなと思っています。

私は大学1年生の時に文化祭で、たまたま、ろう者の方と出会い、気づいたら10年以上、研究をしていますが、その研究について広くいろいろな方々に知っていただく機会はありませんでした。駅のような多くの人たちが利用する場所に実装していけば、そこが『接点』になって、取り組みを知ってもらい、いろいろな人たちと繋がるようになると思っています。我々のプロジェクトチームは、どうやって違いを受け入れ、自分らしく生きられるような社会をデザインできるのかを考えて、これからも取り組みを続けていきます。

プロジェクトで最も大事にしているのは

当事者と一緒に作ること

石戸:これまで新しい商品はマジョリティとされる方々が中心となって設計されてきたものが多い中、オンテナもエキマトペもろう者の当事者の方々を巻き込んで商品設計がされています。しかも、それがろう者当事者にとって、より便利なものであるのはもちろんのこと、当事者以外のマジョリティと呼ばれる方々にとっても楽しかったり便利だったりするものに仕上がっていることは、素晴らしいですし、そういう商品設計の仕方がこれから増えていくことを願います。

ニューロダイバーシティープロジェクトを推進している我々も、そういった環境を整備することによって、より多様な感覚の中で生きている一人ひとりがより生きやすい社会をどうやって実現していくかを目指しています。当事者の方々を巻き込みながらデザインしていくやり方を実践するにあたって、『こういう工夫をしてきた』、『実はここがポイントだ』ということがあれば、教えていただきたいです。

本多氏:まず、プロジェクトで最も大切にしていたことが『当事者と一緒に作る』ことでした。私は10年の間、ろう者と一緒にいるのですが、ずっと一緒にいても彼らの本当の感覚はわかりません。だから、『一緒に作るしかない』のです。まずは、これがあります。

また、一緒にワークショップを実施すると多様な意見やアイデアはたくさん出てきますが、そのどれを取捨選択するかが難しいものです。当事者から出てくる意見は課題解決型、つまり『こういうことがわからないから、こうしたい』は多いのですが、その先の0から何かを作りだすというか、拡張するアイデアはそれほど多くはでてきません。そうしたことを踏まえて、それぞれの領域や分野のスペシャリストを一緒に巻き込むことを大事にしています。

エキマトペでは、インフラを持っているJR東日本の人たち、印刷会社でありフォントも作っているDNPという視覚表現のスペシャリスト、そして、ろう学校の当事者を巻き込んで一緒にワークショップをしました。そこで、それぞれのスペシャリストからもアイデアを出してもらうことを大事にしています。そこの掛け合わせでさらにアイデアをブラッシュアップし、ろう者という当事者だけはなく、それ以外の人たちも楽しめるようなアウトプットがだせるように意識しています。

石戸:実際にチームに加わってくれる人が当事者から当事者以外の方々にも広がっていくと、周りの方々の意識にも変化が見られるのではないかと思います。そういった意識変革、一人ひとりの行動変容がもたらされた時に、本当の意味でのダイバーシティ社会の実現ができると私自身は捉えていますが、実際にやっていく過程で、皆さんの感覚の変化や意識の変化は見られましたか。

本多氏:もう、めちゃくちゃありました。普段、私たちはろう学校には行く機会はほとんどありません。そうした中にあって、実際に我々のチームのメンバーがろう学校へ行き、一緒にワークショップをして子どもたちの表情を目の当たりにすると、スペシャリストたちの思いに火が着く瞬間があるのです。例えば、富岳のようなスーパーコンピューターを作っているエンジニアは『僕らが作らないで誰がやるんだ』という強い思いに駆られて、アイデアから実装まで1カ月ぐらいしかないのに一気に作り上げてくれました。『誰かのためにやる』と顔が見えた時、関係者に火がつくことがあると感じました。

大日本印刷(DNP)の方々も社内でなんとか交渉して、ある仕組みをソフトウェアで使えるようにしてくださり、JR東日本にしても本来、ホームに新たに物を置くことは非常にハードルが高いのですが、『どうにか交渉して置けるようにしてみます』と取り組んでくださいました。トップダウンではなく、みんなで共創して、同じ方向を向いているからこそできたムーブメントなのではないかと思っています。

石戸:同時に、参画してくれたみなさんにとっては、株式会社としてビジネスとしてもうまくやっていかなければならないと思います。ビジネスとしてうまくいくことが、安定して素晴らしいサービスや商品を届けられる秘訣だと思うと、やはり当事者のみならず、多くの方々にとっても便利だね、楽しいねって思ってもらうことが大事ですよね。

その点、エキマトペは見ていて楽しいですし、オンテナについては例えばZoomで話しているとイヤホンの音しか聞こえないけれども誰かが来た時にオンテナで合図してくれたら便利かもしれないという使い方も考えられると思います。マジョリティと言われ、これまではオンテナやエキマトペがターゲットとしていなかった層から、どういう反響があったのかについても伺えますか。

本多氏:私たちは当事者に喜んでもらうこと、当事者に笑顔になってもらうことはもちろん、オンテナやエキマトペを通じて、『どうやって一人ひとりの違いに触れられるか』を考えました。オンテナは、さまざまな映画のイベントや音楽イベント、卓球Tリーグにも導入されています。見知らぬ人がよくわからないアクセサリーを持たされ、それが振動して光ることで一体感が生まれるのですが、そうした体験を通してオンテナについてもっとよく知ろうと思ってもらえる機会も増えるでしょう。そうすれば、オンテナがろう学校で使われていて、ろう学校の子どもたちがオンテナでリズム練習や発話練習をしているという背景を知ることにも繋がっていくと思います。いわゆるマジョリティの人たちが普段、触れられないところに触れ、知る機会が増える、その意味においてオンテナがある機能や役割を果たすということもあると考えています。

また、オンテナには、色を変更するなど、プログラミングでさまざまな工夫や変化を追加できる機能もあります。プログラミング教育に使われたり、CoderDojoで使ってもらったりすることで、子どもたちにオンテナに触れてもらうことができます。それを介してろう学校を知るなど、オンテナから派生して、さまざまなところに接点を持つことができると思っています。

石戸:今の話から少し脱線してしまうのですが、そもそも、こうやって学校などでアイデアを出し合ったものが形になる体験は素敵です。日本の子どもたちは世界の国の子どもと比べると、自分が社会を変えられるという思いを持っている割合が少ないというデータがよく指摘されます。自分の考えたアイデアが形になって世の中を変えていく経験を教育の中でできると、自分の書いたことは夢物語ではなく、自分こそが次の社会を作る担い手だと思えるのではないでしょうか。そう考えると、ワークショップも、プログラミングで自分が使いやすいオンテナを作ってみる体験も長期的にも効果がある取り組みだと思いました。

本多氏:プログラミング体験では、自分が欲しいオンテナを自分自身で作れます。例えば、後ろから『おーい』と言われて気づかないときに、それを知らせてくれるようにしようと『青く光って3秒間振動する』機能を取り入れたものがありました。警告音・アラーム音を分かるようにしたいと、高い音や大きい音に対して特別に反応する機能を作り込んだものもあります。その他にも自分の声の高さで色が変わる機能を持たせたものもありました。自分が欲しいオンテナを自分で本当に作れるというのは成功体験にも繋がります。

豊島中学校とろう学校の子どもたちの間に

オンテナを介して「新たなコミュニケーション」が生まれた

石戸:体験というと、今までなかなか声を出さなかった子どもが自分の声で反応するデバイスがあることによって声を出すようになるとか、パラ卓球とのコラボでオンテナを介して他の人とのコミュニケーションが生まれたというお話しがありました。新しいコミュニケーションのあり方をデザインしている側面もあるかと思います。そういうコミュニケーションに着目して工夫している点はありますか。

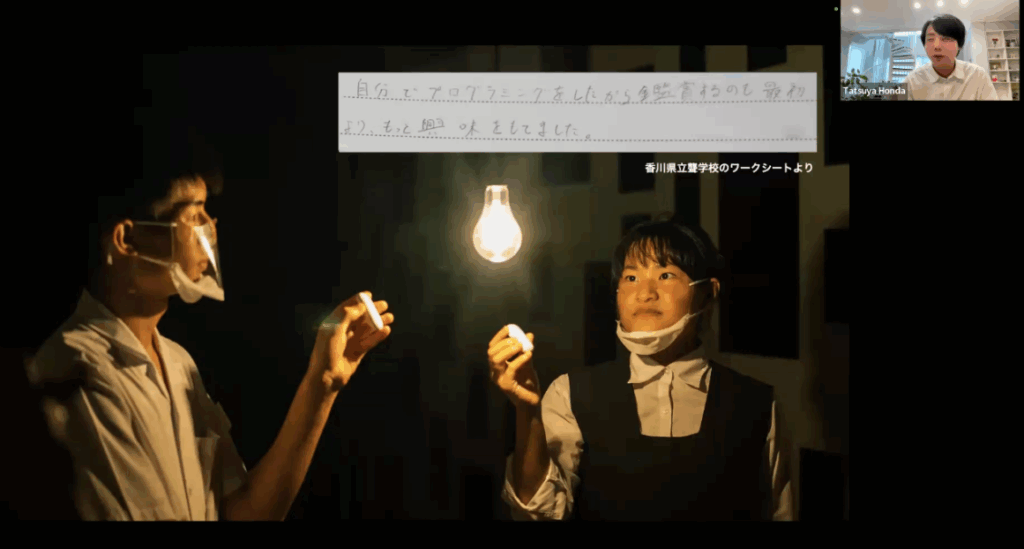

本多氏:コミュニケーションへの着目という点では、香川県の直島の隣の豊島(てしま)で実施したワークショップの事例をご紹介します。豊島には、クリスチャン・ボルタンスキーの『心臓音のアーカイブ』という作品が展示されています。このようなサウンドアートは音が聞こえないと十分楽しめないこともあり、どうやってアートを楽しめるかと考え、プログラミングで自分の感じたい音を感じてみようというワークショップを開催しました。

そこに参加したのは、香川県立聾学校の子どもたちと、生徒数20人程度しかいない豊島中学校の子どもたちです。ろう学校の子どもたちと島に住む子どもたちがアート体験を通じて交流するワークショップで、福武財団アート部門の方からは、『障がいのあるなしに関係なく、自分が感じたことを大切にしたり、人との違いを認め合うことができたりする経験になれば素晴らしいという思いで開催しました』というコメントをいただきました。

ワークショップに参加した子どもたちは、オンテナが音を感じると『自分好みの色で光る』ようにプログラミングし、それを持って『心臓音のアーカイブ』を体験しました。耳で音を聞くことはできなくても、心臓音のアーカイブで自分好みの色に光ったり、震えたりするオンテナでアートを体感できるようにしたのです。

参加した子どもたちからは、『ぶんぶんぶんって鳴ってめっちゃびっくりしました』という感想や、『今まで感じたことない気分で良かったと思います』、『震えたら心臓の音だなって思いました』、『とても楽しかったし、びっくりしました』という声が聞かれました。(▲写真8)

香川県立聾学校の校長先生からも『今日のような使い方というのはもう全然想像ができなかったので、すごく面白いワークショップだったと思います」という感想をいただいています。さらに、普段、オンテナを使っている子どもたちからは、『自分で作った(プログラミングした)ので、もっと関心が持てるようになりました』、『一人ひとりが違うってことをこの心臓音で証明してくれたと思います』という意見もありました。

ワークショップでは、ろう学校に通っている子どもたちが、『いつもよりもっと身体に染み込んできたように感じた』と話してくれたり、プログラミングを通じてテクノロジーに興味を持ってくれたりしたことが嬉しかったです。我々にとっても、子どもたちが自分でプログラミングをしたオンテナでアート作品を感じたことで、普通にオンテナを使うよりも『より作品に対して関心を持てた、興味を持てた』と言っていたことは、興味深い結果でした。

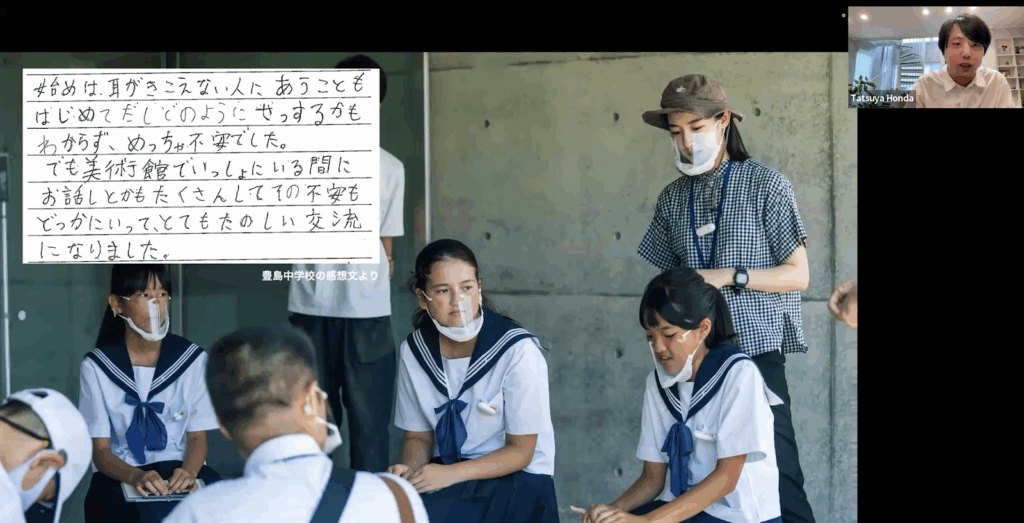

さらに、もっと嬉しかったことがあります。耳が聞こえない人に出会うことが初めてという豊島中学校の子どもたちが、最初はどのように接して良いか不安だったものの、美術館に一緒にいる間にたくさん話ができて、『その不安もなくなり、とても楽しい交流となった』と言ってくれたこと、『半日活動しただけで、それまで縁がないと思っていたろう者と友達になれた気持ちにしてくれた』と言ってくれたことです。(▲写真9▲)

その他にも、『これからたくさんの人に出会うと思いますが、この経験の活かせるところを生かしたいと思いました』、『耳が不自由だから、喋るのが苦手だから仲良くなれないなんて絶対ない、最高な友達が増えました』といった感想が聞かれました。

豊島中学校に通う子どもたちは、普段は耳が聞こえない人、しかも、自分たちと同じくらいの年齢で耳が聞こえない人と触れ合うことはなく不安が一杯だったのに、この日のために手話を勉強してきてくれて、当日も一生懸命筆談や身振り手振りで説明しながらオンテナを介してアートの感想を言い合い、一生懸命コミュニケーションをとっていました。その様子がとても美しく心に残っています。やはり、我々は心のどこかで、どうやったら皆が違いを受け入れ合えるようになるか、どうやったら違いを乗り越えたコミュニケーションをデザインできるのか、やはりそのことを意識しながらやっている気がしています。

異分野共創プロジェクトが拓く、

未来への挑戦

石戸:オンテナもエキマトペも音を視覚や触覚に置き換えて伝えるチャレンジかと思います。今後、他のアプローチによるチャレンジもしていく予定ですか。

本多氏:今、さまざまな共創プロジェクトを立ち上げようとしていますが、その1つにロート製薬との共創があります。ロート製薬は、いわばアイケアのスペシャリストですが、一方で目を一番大事にしている人は誰だろうと考えた時、聴覚障がい者ではないかと思いました。聴覚障がい者は視覚情報だけで生活しているので、目も失ってしまうと相当な情報が奪われることになります。つまり、ろう者やろう学校の子どもたちは『視覚で世界を捉えるスペシャリスト』ではないかと考えたのです。目の疲れやトラブルが増え続ける中にあって、彼ら彼女らこそが目に関するイノベーションの種を持っているかもしれないと考え、大阪府立だいせん聴覚高等支援学校、ロート製薬、富士通で未来のアイケアを考えるワークショップを開きました。(▲写真10)

大阪府立だいせん聴覚高等支援学校の方は、『聴覚障がいのある子どもたちにとって、目から情報を得ることは生きることと同じような意味合いなのではないかと思います。自分たちにとって、目はすごく大事なものであるということを考えるきっかけになればいいと思います』と話されていました。

ワークショップでは、まずは目の専門家であるロート製薬が主導して子どもたちが目についてどのようなイメージを持っているか、無意識に抱えている目の悩みはどのようなものかを明らかにし、次に富士通が得意とするテクノロジーによる課題解決の方法論を伝えました。すると、聴覚障がいがある高校生ならではのアイデアが次々に出てきました。

例えば、もし30センチ以内に顔が近づいたら『スマホに近づきすぎで離れてください』という表記になる、スマホの画面を見過ぎたら『そろそろ時間だよ』と教えてくれるといったものです。これに対してロート製薬の方からは、『商品企画をするときに見ることだけを考えがちでした。目でのコミュニケーションやお互いでケアし合うみたいな世界観になっていったらめちゃくちゃいいなとアイデアを聞いて思いました』という感想をいただきました。

また、大阪府立だいせん聴覚高等支援学校の校長からも『答えがある内容はほとんどAIが教えてくれますので、答えのないところに対して考える力を育みたいと考えています。自分たちのアイデアが本当に具体化できるのだという体験を通じて学んだことを今後、さらに養っていきたいと思っています』という感想を聞いています。

富士通のメンバーからも『こうしたワークショップをある学校内の取り組みでは終わらせず、いろいろなところに伝えていくのが私たちの使命だと考えています。また一緒に実施したいと考えています』という意見が聞かれました。全く違う分野のスペシャリスト三者による共創ワークショップから、アイケアの概念を変えるきっかけが生まれるかもしれません。ワークショップをしていろんなアイデアが出たのですが、そのアイデアが形になったものが秋ぐらいに発表される予定です。(▲写真11▲)

石戸:私は今日お話を伺っていて、一人ひとりの違いをテクノロジーの力で乗り越えて、いろいろな人が繋がれるプロダクトを組織の枠を超えた共創の中で生み出していく、その取り組み自体がとても素敵だと感じました。ここから先も本多さんのまわりからは、数多くの素晴らしい商品が生まれるのではないかと期待しています。私たちはニューロダイバーシティーのプロジェクトを推進していますので、ニューロダイバーシティー社会実現に向けて一言メッセージをいただいてお終いにしたいと思います。

本多氏:オンテナやエキマトペのプロジェクトを紹介しました。こういったプロジェクトが世の中にたくさん生まれることで、社会全体が良くなっていくと感じています。我々がこうしたプロジェクトに取り組んでいるのは、誰かのためにというよりも結局、自分たちが楽しいからやっているのだと思います。きっとみなさんも実際に参加して、やってみると楽しいと思います。

私もニューロダイバーシティは大切なコンセプトだと思います。我々がなにか協力できることがあれば、一緒にやっていきながら、こうしたムーブメントをもっともっと大きくしていきたいと考えています。

石戸:私たちも、一人ひとりが当事者意識を持つ中で、より多くの方々にとって幸せな未来を築くことができるということを大事にしながら活動しています。さらに当事者になって活動すると、実はワクワクして楽しいのだよということも教えていただきました。私たちもワクワク楽しみながらこの活動をしていますので、ぜひ皆さんも、この輪に参画いただけると嬉しいです。