「共感する」から「共創する」へ―VRで新しい体験をつくる

2025年1月24日

「みんなの脳世界2024~超多様~」では、ニューロダイバーシティ社会の実現に取り組むさまざまな企業・大学・研究機関の最先端の研究成果に触れることができます。東京大学 葛岡・谷川・鳴海研究室が紹介するのは、VR技術で親と子が普段とは違った立場になり、「共創」しながらバーチャル世界の冒険に挑戦をしていくワークショップです。同研究室 准教授の鳴海 拓志氏(▲写真1▲)と助教の畑田 裕二氏(▲写真2▲)に、展示内容と同研究室の最新のVRの研究成果などについて、「みんなの脳世界」展を推進するB Lab所長の石戸 奈々子(▲写真7▲)が聞きました。

<MEMBER>

東京大学 葛岡・谷川・鳴海研究室

准教授

鳴海 拓志氏

東京大学大学院情報学環

助教

畑田 裕二氏

>> インタビュー動画も公開中!

VRで「共感する」だけではなく視点を転換して「共創」する

石戸:「東京大学 葛岡・谷川・鳴海研究室は、2023年に続いて2回目の参加です。『みんなの脳世界』での展示内容を含め、最新の研究内容について説明していただけますか」

畑田氏:「今回は、葛岡・谷川・鳴海研究室として2つのブースを出展します。ひとつめのブースでは「Cybernetic beingで拡がるココロ」というタイトルで、VRやアバターの技術を通じて他の人の人生を「追体験」してみようという取り組みです。知り合いや家族など身近な人のライフストーリーや経験をインタビューしながらVR空間として再構成し、それを一緒に体験することで、相手がどのような人生を歩んできたか理解しようというのがテーマです。(▲動画1▲)

https://drive.google.com/file/d/1OeeaTgEc0ldDh4IpropiSNm6ArPcz2dg/view?usp=sharing

動画1●

他人の人生を経験しよう もうひとつのブース「リアルとバーチャル、親子で協力!」では、VRを使った親子関係に関するワークショップを開きます。普段の生活では通常、親の立場が強く、子の立場が弱いといった関係になりやすいのですが、このワークショップではVRを活用してそれを逆転させることにチャレンジします。母親や父親がVRゴーグルをかぶって冒険に出ていき、さまざまなピンチや危険に遭遇します。そこに子供がヒーローのように参上して窮地を救います。子供の方が母親や父親よりも「偉大な存在」になった世界で、親子で力を合わせて冒険をしていくというVRゲームです。普段とは逆の「親が弱く、子が強い」立場を体験することで、親子関係により良い変化を促せるか、というのがテーマです」(▲写真3▲)」

写真3●立場が転換した親子が力を合わせて冒険するVRゲーム

石戸:「これまでも鳴海先生、畑田先生は、VRを使って視点を変換することで共感を高める研究をされていらっしゃったと思います。例えば、VRで白人が黒人になることで差別について考える機会を提供するものや、上司と部下の関係性を変えてハラスメントについてリアリティを持って理解するといった事例もあります。このようなコンテンツを体験することで人間の行動変容に大きく寄与できるところが面白い点だと注目していました。今回の展示では、視点が変換されるだけでなく、その上で『共創する』ところがポイントだと思いました。視点を転換して「共感を得る」から、共創へと研究内容がアップデートされていると感じたのです。その部分について教えてください」

畑田氏:「まさにご指摘の通りです。心理学でもVRを使った実験は数多くありますが、これまでは、VRゴーグルを『かぶって終わり』のものが多かったのが実情です。VRゴーグルをかぶって『誰か』になり、何か体験をして、ゴーグルを外してお終いという内容です。そうした一連の研究を経て最近分かりつつあるのは、VRゴーグルをかぶって映像を見て、驚いたり、辛くなったりするやり方では、『辛い』、『痛そう』といった感情は湧いても、『相手の立場で何をどう考えれば良いのか』といった理解には届いていないのではないかということです。

VRゴーグルをかぶることをゴールとはせずに、あくまでも出発点として、そこから共創して新たな気づきを得る、そういった体験をしていただきたくて今回の展示内容を考えました。共感するだけでなく、その後にお互いの立場を理解した上での対話がきちんとできるかどうか、それこそが大事なのではないかという思いです」

鳴海氏:「VRはインパクトのある体験だけに、ゴーグルをかぶっただけで立場の違う人のことを理解したような気持ちになってしまいます。本当に大切なのは理解した後のことのはずです。私たちが取り組みたいことは『理解』をスタートラインにして、実際に行動変容を促すことです。

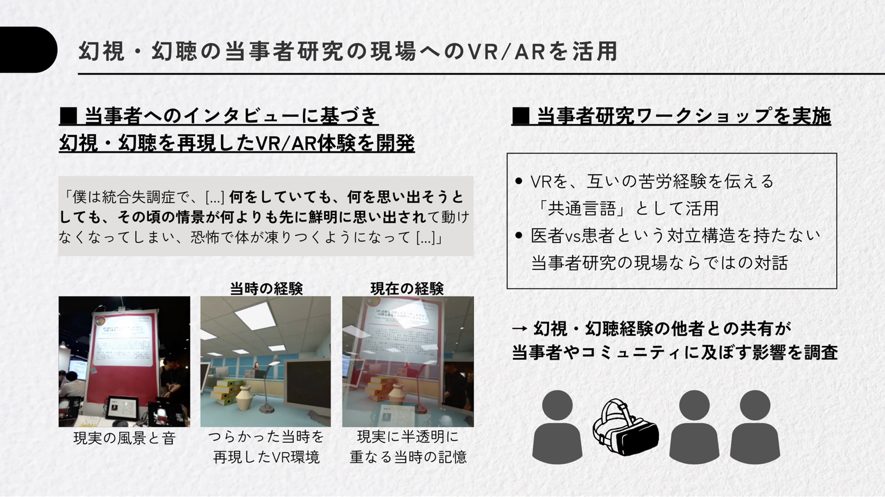

そこで今回の展示では、当事者の経験を共有し、それに対して自分が思ったことを当事者に語る、さらに当事者も『実はこういうことがあって』というように一緒に体験や対話を作っていきます。こうした共創を通じて自分と相手の間でどのような物語を編めるようになるのか、それを体感していただくことが大事だと思っています。 去年の展示は、統合失調症による幻聴や幻視の当事者がどのようなものを聞き、見ているのかをVR化して、他人が体験できるようにしました。その後、VR体験で感じたことをきっかけに当事者と『こういうものが聞こえている(視えている)のですか』と対話をしていくものです。統合失調症、幻聴、幻視とはどういうことかを体験できる、ある意味わかりやすくニューロダイバーシティを扱ったものでした。(▲写真4▲)

それに対し、今回の展示では親子でVRゲームに参加してもらうなど、一見すると『どこがダイバーシティなの』と思う人もいらっしゃるでしょう。それが私たちの中でもチャレンジングな取り組みで、面白いと思うところです。

このチャレンジの背景には、じつは『一人ひとりが違うことに、もう少し目を向けた方が良い』という考えがあります。親子や友達など身近な人たちでも、『よくよく話を聞いてみたら、親と子の間でもわかっていないことがたくさんある』、『友達の人生経験を聞いてみたら、自分とは違うところで人生に大きな影響を受けた経験があることがわかった』などということはよくあります。『自分と大きく違うから話を聞いてみよう』と考えるのではなく、本当に身近にいる人たちが自分とは全く違う経験をしていることにも目を向けてみるということが、常日頃からニューロダイバーシティに意識を向ける大きなきっかけになるのではないかと考えたのです。 そこに気がつくと、自分とは全く違うと思っていた人たちが意外と身近になったり、身近だと思っていた人たちに対してもっと深く話を聞いてみたくなったりするでしょう。それには共創することが大切だと考え、今回の展示となりました」

VRで「ミニマルセルフ」が変わると「ナラティブセルフ」にどのような影響があるのか

石戸:「私たちも「みんなの脳世界」の展示を通じて『ニューロダイバーシティ社会の実現に向けて、何ができるだろう?』を考え、アクションにつなげることを大切に考えています。『自分だったらどうするか』と当事者と発信すること、社会構築の参画者になることが大事なのだというメッセージを発信しています。

ニューロダイバーシティ研修においても、VRを使って、他人が見ている世界を体験してもらっていますが、そこで終わらず、その後には対話も入れています。ただしその対話は、非常にオーソドックスな対話やワークショップです。今回、その対話の部分で共創を目的としたVRを利用できるのではないかと感じました。これまでと違う良さが引き出せるのではないかと非常に興味深いです。

例えば、ブレインストーミングの時でもビデオ通話の画面上で表情を笑顔にしてあげるとクリエイティビティが上がって発想が増えることや、アインシュタインのアバターを使用すると認知課題のスコアが上がるというように、VRが人の行動を変容することにも使えることは、鳴海先生、畑田先生の研究トピックのひとつだと思います。

今回は視点を変えるということと、身体を変えることによりマインドを変えて自分の力を拡張し、それによって行動変容を起こすことの両方がミックスされているようにも感じます。とくに後者の行動変容を促すところでのVRの使い方について詳しく教えてください」。

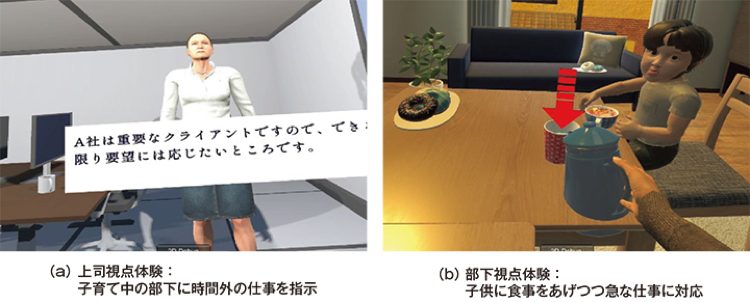

畑田氏:「以前に、子育てと仕事を両立している人の体験をVRで作成し、企業に持っていって両方の視点を体験してもらうことをしました。そこで面白いと思ったのは、VR体験が『コミュニケーションの共通言語』のようになり、両者を経験することによって比較ができるようになるということでした。『子育てって大変なのですね』と言って未経験者がVRゴーグルを外した瞬間に、『そうです、そう思ったでしょう。でも実際は、それよりも3倍ぐらい大変です』と経験者が話し始めるなど、比較の対象として『子育て経験』を共同注視できるようになっていました。自分の経験とどれぐらい違うかということに『非言語的な補助線』が引けるようになることで対話の促進が生まれるのだと感じました。(▲写真5▲)

先に紹介した統合失調症体験のVRでも、VRのコンテンツを作るために、我々が当事者の方にいろいろと質問をするのですが、その質問自体が相手の自己理解、自分の相手に対する理解を深めるのに一役買っているのが興味深かったです。

『色は何色に見えましたか』、『幻聴の音のトーンはどれぐらいでしたか』、『身長どれぐらいですか』など、普段は誰にも聞かれないようなことをたくさん聞かれることで、当事者の方々も自分の身体や知覚体験はどうだったのだろうかと振り返るようになります。そこが面白いところです。『相手を深く理解して作る』という働きかけが刺激となって、自分の経験の振り返りや理解がさらに進むという側面があるということがわかりました」

鳴海氏:「先ほどのお話しで少し出ましたが、アインシュタインになると確かに自分が変わり、思考が変わり、発想が広がります。短期的に自分のあり方を変えているのです。しかし、それは短い時間、その瞬間のことでしかありません。もっと長い時間軸、例えば人生の中でどのように変容を起こしていくかという話とは、切り分けられていると思います。

かつて、その点に関する調査で面白い結果が出ていたので紹介します。大学生に『アバターを使って自分の自己イメージを変えると能力や性格、社会的な立ち位置を変えることができます。それが当たり前になった社会で、みなさんはどうやって技術を使って生きていきたいと思うか、自分にとっていい使い方を教えてください』と聞いたのです。そうすると、『そういう使い方はしたくない』と書いてきた学生が複数いました。

使いたくないということ自体はエンジニアとしてはショッキングですが、研究としては面白い種がそこにあると感じました。畑田先生が分析してくれた結果だと、『(いわゆる)下駄を履いて社会に出ていくことになる。それが世の中に認められたときに、これは下駄が認められているのだ、下駄が褒められているのだ、自分が社会に受け入れられた感じがしない、本当はできないのにできる自分として受け止められてしまった罪悪感がある』というのです。能力拡張技術を使うことへの戸惑いがあることがわかってきたのです。

つまり、短期的に『このように能力が拡張されます』という話とは時間軸が違っているのです。自分がなりたいと思っているものに『この靴(下駄)を履いたらすぐになれますよ』と言われても、『自分で困難を切り開き、自分の力でなりたいのに余計なことはしないで欲しい』となってしまう。

それでは、どうやったら使ってもらえるかを考えないといけません。それには、自分らしさとは何か、自分が大切に思っていることは何か、自分の核、『ここにこだわるから自分だ』といったものを見直していかないとならないと思っています。心理学や哲学では長期的な視点での自己を『ナラティブセルフ』、『物語的自己』と言うのですが、これまでVRが対象としてきたのは一時的な感覚や身体的な自己と言われている『ミニマルセルフ』と呼ばれているものです。

私たちは『ミニマルセルフ』が変わるとどのように『ナラティブセルフ』に影響があるか、逆に『ナラティブセルフ』に影響を与えるためにはどのように『ミニマルセルフ』を設計すればいいのかを究明しないといけません。

『ナラティブセルフ』が物語的と言われているのは、例えば『自己紹介をしてください』と言われたときのことを考えるとわかりやすいと思います。『私は福岡県出身で、こういうことをやって生きてきて、VRの研究者になりました』などと自己紹介しますが、それは他人に自己を『語っている』のです。つまり、語らないと自分は何なのだろうとまとまらない、答えが出てこないのです。

一方、日々の暮らしの中では、自分の中で自己のことを物語的に捉えていなくても、『ミニマルセルフ』だけあればあまり問題ないかもしれない。ただし、ミニマルセルフを含む自分自身を人に伝えたり、自分の中で人生の目標を決めたりするときに、初めて長期的な自己を考えないといけなくなります。 こうした考えをVRにも取り入れないといけないと思っています。自分の人生を振り返って語ってもらうことや、体験をしたことをベースに人と語り合っていくようなことを取り入れることで、VRで一時的に変わった自分を、自分の人生の中に組み込めるのではないかと考えています。『今までの自分の人生はこれです。VRにいた自分の新しい人生はこれです』と語れるようになり、それも含めてのことが自分であるなら、『自分の見方が変わる』、『世界の見方が変わる』となるのではないかというのが大きな狙いです。まだ、そこに答えがないので、手探りをしているところです」

VRやアバター、ロボットすべてを含めて「我々としての自己」という考え方

石戸:「これまでのVRを使ったものは一過性の『体験』でしたが、それをきちんと『経験』にしていく、時間軸を入れて体験から経験にしていくことなのかなと思いました。また、以前からオープンダイアローグの手法も注目を浴びてきたと思いますが、自分を取り巻くさまざま人たちと共に語り合うことによって、自分自身の理解も深まり、他者との関係性も変わっていく。オープンダイアローグの新しいバージョンが生まれるのかなと思いながら話を聞いていましたが、そういう理解が正しいでしょうか」

畑田氏:「最近では、絵や演劇など、さまざまなメディアを使いながら、さまざまな言語でオープンダイアローグをしていく方向になっていると思いますが、VRもその1つの言語として使えると思います」

石戸:「お話の中で、自己とは何かという話もありましたが、例えば対話の中でも『自分とは何か』を考えることで自分の理解を深めることもあります。一方で、SNSでは自分自身を複数に使い分けて分身のような生き方も出てきています。リアルな世界でもVRを使うと自分自身とはまったく違う超人化した自分を味わうことができますし、ロボットを使って別の場所で他の生活を遠隔で送ることもできます。そうすると今までのアイデンティティとして考えていたものが、VRによって概念自体も変わってくるのではないでしょうか。自己とは何か、それ自体がアップデートされていく可能性もあるのでしょうか」

畑田氏:「そう思います。京都大学で哲学をされている出口康夫先生が、自己についての哲学として『我々としての自己』という話をされていました。

鳴海先生と対談をしていただいたこともあります。『我々としての自己』で言いたいのは、自己とは他者からの助けを借りながら構成されている存在であるという意味だと理解しました。例えば、僕らは椅子がなければ座れないし、酸素がなければ呼吸できないですよね。このように自己とは常に(広義の)他者から助けを借りている。自己とは、『私』を支えてくれるさまざまな他者からなるチームなのだという見方です。

だからアバターについても、『メタバースAでのアバター』、『メタバースBでのアバター』というように、複数のアバターと現実の自分自身を合わせた1つのチームとなっていて、それを自己と呼ぶのが良いのではないかという話をされていました。

最近ではさまざまなバースが出てきますが、それらのバースの全てを上手に取りまとめるにはどうすればいいか、より良い自己を作る『我々』とはどのようなチームなんだろうかと考え始めているところです」

石戸:「最近、ロボットとともに生活していると私もそう思います。全部が私だし、全部がそれぞれ違っていてもいいという世界に近づいていくと思いますし、その選択の1つにVRの利用があると思います。鳴海先生、補足ありますか」

鳴海氏:「これまでの西洋哲学的な考え方では、できるだけ強固なアイデンティティを作ることが良いと考えられてきました。ところが、今の私たちが働くことを含めてやっていることは、自分の殻を壊していくこと。むしろ『これも自分だったのか』、『これも自分に関係あったのだ』という新しい発見をしていくことがとても重要だと思っています。

新しい自分を見つけ、それを見つけた自分をきっかけに新しいチャレンジをすることを促したいために、VRでさまざまな人の人生を経験してみる、そうしたところにVRを活用していきたいと考えています」

石戸:「興味深い話です。ニューロダイバーシティの視点に話を戻すと、ニューロダイバーシティ社会の実現に向かってVRにはさまざまな可能性があると思っているのですが、先ほどの話だと一つには他人の共感力を高めること、他者視点を持てるのは面白いと思いました。また、笑顔を作る鏡を使うことによってメンタルヘルスの改善もできるのかもしれないとも思っています。さらには、さきほどの『我々というチーム』を『自己』とする考え方を使うと凸凹の凹のところを人に補ってもらいながら新しい活動を作っていくことにも使えるとも考えました。これから先、ニューロダイバーシティ社会の実現においてVRにはどのような可能性がありますでしょうか」

畑田氏:「自分は今、それに対するダイレクトな答えを持ち合わせていませんが、VRは『共感って本当はなんだったのだっけ』と問うていると思っています。何年か前まではVRは共感のマシーンとして注目されており、誰かになれるということは相手を理解できるはずだと期待されていました。しかし、実際に作ってみると真の『共感』を実現するのは本当に難しいということが分かってきます。VRゴーグルが提供するのはビジュアルとオーディオだけです。アバターになることは、骨の太さとか、血の流れとか、体の重さとか、相手のそういうところについての理解はできないということを逆に浮き彫りにします。相手に「なれる」と言っても、いざ知覚体験としてVRを使ってみると、それがいかに難しく、遠く、違うのかがありありと分かってしまうのです。

今は相手との埋まらない溝に晒されている状態で、それとどう向き合っていくのかが問われている気がしています。全くわからないから諦めようという話ではなく、VRは確かに不完全ではあるのですが、今までよりは少しだけ溝を埋められるかもしれません。慢心しなければ適切なコミュニケーションツールになるかもしれない。VRゴーグルをかぶっただけでは正解ではなく、相手をそのまま理解できたということにもなりません。そこを理解しておけば、これまでよりVRを取った後の『対話』が進むのではないかかと期待しています」

ロボット、VR、アバターで自分を変えることで

他人からの反応、他人との関係性が変わることも

鳴海氏:「最近の事例で言うと、2023年に行った『分身ロボットカフェ』で行った実験があります。普段はロボットを遠隔操作して働かれている外出困難な人たちに、自分の好きな姿をしたバーチャルアバターで働けるシステムを使ってもらいました。ロボットで働いていると、ロボットの裏側に障がいがある人がいることを意識されず、他人がフラットに関わってくれるようになるというメリットがあります。しかし、みんな同じ見た目である場合も多く、あまり自己表現はできません。『私らしく接して欲しい』、『自分はこのように世の中で受け入れられたい』と思ってみても、それを表現するのが難しく、満たされないのです。そこでフラットに接してもらえるロボットと、自分を表現できるアバターの両方を使ってもらいましょうという研究をしました。(▲動画2▲)

動画2●サイバネティックアバターで働き方はどう変わる?

参加者の中に、肉体の性は女性ですがアイデンティティは男性かXという方がいました。普段は車椅子を使っていて小柄で声色も高いので、生身の声で話すとロボットを使って働いていても、『可愛いね』と言われてしまう。自分のことは男性だと思っているのに、男性として受け入れられてもらえないというフラストレーションがたまります。ちなみにその方には女性らしい日と男性らしい日があり、モヤモヤとした気持ちが強い日とはっきり男性らしいという日のゆらぎがあるらしいのです。

それでその方は、自身でイケメンのアバターを作成し、実験ではそのなりたい姿を使ってもらいました。最初は、本人には自分が男性になったという実感はあまりなかったのですが、一緒に働いている同僚から『男の人と近づいていると緊張するから少し離れて話そう』と言われたり、お客さんから『イケメンですね』と言われたりするようになったことで、『私は社会の中で初めて男性として受け入れられた』と思ったというのです。

それで自分の宣言したアイデンティティが社会の中で根付いて、『私はこうやって生きていいんだ』と新しいアイデンティティを作れるようになりました。それだけでなく、男性のアバターを使った日には自分のアイデンティティが男性に傾くおかげで、心のゆらぎに振り回されにくくなったとのことでした。

仕事が終わった後に、友達にLINEでメッセージを返すと口調も全て男性らしくぶっきらぼうな感じになるとも仰っていました。自己認識と自己免疫は深いところで繋がっているようで、社会的に自分の宣言が受け入れられ、自分の新しいアイデンティティができたことで内側のモヤモヤすら消えてしまったようです。それはVRを使った新しい自分との付き合い方だし、自分と社会との距離の取り方を見つけていく過程だと思います。

単純に『アイデンティティを一緒に作っていきましょう』というだけではなく、自分が暮らしにくいというところが少しずつ良くなっていったり、体調が良くなっていったりするという可能性があると感じています。そういうところを追求できたらいいなと思っています」

石戸:「ロボットやVRのアバターで自分の身体を変えることで、他人からの反応、他人との関係性が変わることにより、自分自身の心も変わっていくのですね。それが、自分自身が自分を肯定的に見られるようなプロセスに繋がっていって、そこで初めて生き方がよりウェルビーングになっていくというのは、これからの生き方を考える上で大きなヒントになると感じました。

一方で、畑田先生がお話しされたように共感するのは簡単ではないし、分かり合えたからこそ余計に離れる心の距離もあると思います。VRも使い方によっては共感を高めたようで分断を広げてしまうような可能性も秘めている。逆に、それだけ効果が高い、効果が強いツールだと思いました。

鳴海先生の今の話はポジティブに使えた時の話であって、ネガティブに振れる場合もあると思います。人間の心の持ち方や行動に大きく影響を与える技術だからこそ、VRをどう活用していけばいいのかという議論も研究者の間ではあると思います。私たちは一人ひとりのダイバーシティを大事にしましょうという考え方ではありますが、ニューロダイバーシティが元々はマイノリティの人たちの権利運動から始まったという歴史も踏まえて考えると繊細な領域でもあります。VR研究者が特にニューロダイバーシティにテクノロジーを使うときに、留意されている点があれば教えください」

畑田氏:「重要な指摘ですが、現状のメタバースで起こっている問題を探索する研究やガイドラインの作成においては、神経的な多様性がまだそんなに話題になっていないと思います。ハラスメントやいじめ、幼い子がプレイするときの懸念点などの話はたくさんあるのですが、一人ひとりの認知的な多様性についてはあまり議論されていません。

個人情報をどれぐらい出したいかということや、現実からどれぐらいの距離を取った使い方をしたいかといった匿名性に関しては、人それぞれのアバターと自分との距離があり、それなりの流儀が必要だという話は進んでいます。

メタバースは考え方とか認知の特性、凸凹があった時にデジタルなフィルターを挟みやすい環境ではあるはずなので、認知的な多様性をきちんと特定できれば、対処は現実よりはしやすい環境だとは思いました」

鳴海氏:「探索が大規模にはできるようになってきたものの、個別の事例にまだあまり目が向けられておらず、『みんな平均するとこうだ』という研究が多いので、『こういう人には危ない使い方があるのではないか』という深い議論はできていないと思います。

それ以前に、『VRの実験は被験者が男性ばかり』とか、『まず男女バランスを取りましょう』とか、『年齢を幅広く取って実験をしましょう』など、ジェンダードイノベーションと呼ばれているような規範がだんだんと持ち込まれている段階です。対象を広く見ましょうということは言われているのですが、個別の神経特性についてはまだあまりよくわかっていません。

私と畑田先生が一緒にやっている研究は、例えばメタバースでアバターを使ったときに人との関係でどのように影響の出方が違うかということです。アインシュタインを使うと賢くなるというときに、みんなが同じアインシュタインの見た目をしていると比較にならなくなることがあり得ます。

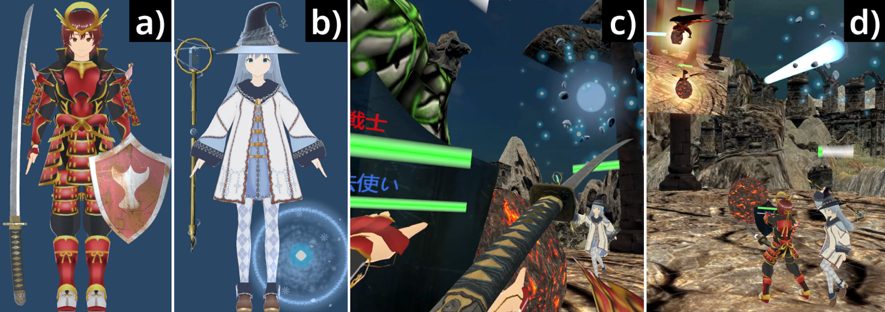

我々がやった研究では、VRのゲームを2人で協力してプレイしてもらう時に一人は戦士、もう一人は魔法使いになってもらい、戦士の方は前方に突っ込んでいって、攻撃を受ける役割を担当します。魔法使いの方は、後方から戦士をフォローするように戦うのですが、そういう役割が分担できるようになっていると戦士になった人は行動の積極性が上がるということがわかっています。 ただ、わざとそういう分担がしにくいようにステージを作って『やりたいのにできない』という状況にするとどうなるか。平均的な効果としては、戦士になった人は『自分が戦士だから』という理由で積極性が上がります。一方で、一部の特性を持つ人たちにはそれがネガティブに働いて積極性が下がってしまうことがわかりました。(▲写真6▲)

この研究だと、ビッグファイブでパーソナリティの特性を取って、元々人との関わりにおいて積極性が高い人が『俺は役割を果たしたいのにできない』というフラストレーションが強く、真逆の効果が出てしまう可能性がみられました。さらに深掘りしていくと面白いことになるかもと思っています」

「考えている場」と「何も考えていない場」両方をバランスよくやっていく必要がある

石戸:「一人ひとり感じ方が多様な以上、同じ技術でみなが同じ反応が出るわけではないというのはおっしゃる通りだと思いますし、きめ細やかにそれぞれにどういう反応があるのか取っていくと、それぞれが使いやすいVRが見えてくると思いました。

今回、ブレインテック系の研究者の方々も『みんなの脳世界2024』には出展されています。どこまで人間の脳をコントロールしていいのかという倫理的な議論もあると思います。先日、憲法学者の山本 龍彦先生との話をした際に、さまざまなデータがAIによって分析され、行動がコントロールされている世界は、個人の心の自由を保障し、自律的、主体的な意志決定を尊重し、国民主権を宣言する憲法に反する可能性もあるのではないかという話をされていました。鳴海先生の先ほどの話も人の身体を変えることによって人の性格すらいじっているとも言える状態であり、例えば、物を買うときに表情を変えることによって購買の選択をコントロールできる研究もされているとのことでした。人の行動をテクノロジーでいじってしまうことができるわけです。ブレインテックの話だと『それって倫理的にいいの』という議論がありますが、VRでもそういった議論はあるのでしょうか」

鳴海氏:「もちろんあります。私たちも注意して使わないとダメだというデータを示すために研究をしていると思っています。きちんと議論していかないといけません。しかし、誰がイニシアチブを取るのかがすごく難しい問題です。例えば、メタがFacebookだった頃にFacebookのフィードをポジティブなものとネガティブなものに分けて、どちらかをフィードバックするとその人の投稿がネガティブになるか、ポジティブになるかという実験をして大炎上した事件がありました。それと同じようなことは、さまざまなメタバースでも実験されている可能性もありますし、簡単に起こりうることだと思います。研究者としては、このような危険も踏まえて使わないといけないという警鐘は鳴らしているのですが、実業のところでどれだけ共通したガイドラインを持てるか、そういう悪いことは避けましょうという風潮になるかはまだよくわからないところです。そこまで意識している企業などはあまりないのが現状かと思います」。

石戸:「私としてはニューロダイバーシティ社会実現に向けてVRを活用していく先生方の活動に大きな可能性を感じています。だからこそ、できるだけ良い効果を社会にもたらせるようにガイドライン作りなどにもご一緒できたらと考えています。最後に一言ずつメッセージや今後の抱負をいただいておしまいにしたいと思います」

畑田氏:「技術が発展し生成AIが出てきて、人間には何が残されているのかと言われていますが、最終的には今ここに生きている『私という現象』は置き換えられないと思っています。AIが目の前で何かやってくれても、代わりに『私』を生きてもらうことはできません。なので、どれだけ仕事の内容が変わろうが、世界が変わろうが、それを引き受けて『私』は『私』を生きていかざるを得ない運命が現実にはあって、そうなった時に何をしていけばいいのだろう、何がやりたいのだろう、という自分で自分を励ます力がものすごく問われていると思います。

その励ます力を発揮するためには、それをサポートしてくれる他者や優しく包んでくれる環境という条件も整っていなければいけません。その意味で、自分をエンジニアリングでうまく励まして、モチベートして、デザインして、という技術の需要は高くなっていき、そのためにVRはますます重要になると思っています。VRは瞬間的な感覚の刺激から、それを積み重ねて生まれる欲望や目標といった高次のところまでを形作ることができる強力なツールです。うまい使い方を見つけて誰かと楽しく生きていくことや自分がやりたいことを自分で励まして見つけていくような場作りも含めてやっていきたいと思っています」

鳴海氏:「我々はまだ頭を使いすぎているなと思っています。VRのいいところは身体性にあって、『一発、ぱっとやったらわかる』ところですが、まだそれにはほど遠いです。そこを繋いでいきたいと思っています。

VRのアプリで今世界一売れているものとして、自分がゴリラになる『Gorilla Tag』というゲームがあります。そのゲームでやることといえば、自分がゴリラになって、ゴリラが手をつくいて歩くように手を振ると前後に動き、森を走り回って、他のゴリラを見つけては追いかけまわすという、ただ鬼ごっこをするだけのゲームです。けれども無料でダウンロードできて、何千万ダウンロードもされていて、大きなお金を稼いでいます。

ログインしてみるとさまざまな言語を話す子供たちが、ただ『ウホウホ』言ながら走り回っています。『これっていったい何だろう』と考えると、ゴリラになってただ体を動かすだけで、一緒に楽しく過ごせたことが我々の経験として残ります。

我々は今、頑張って頭で考えながらVRで人と人が分かり合えるかもしれないと研究をしているのですが、実はガツンと身体性だけを考えて追求していくと『なんだ、深いこと考えなくても我々は分かり合えたじゃないか』となる可能性もあって、どちらもやらないといけないというのが最近、思っていることです。『考えている場』と『何も考えていない場』をぶつけていくことを、両方、バランスよくやっていく必要があると反省しています」

石戸:「非常に共感できる、ちゃぶ台返しのようなお話を最後にありがとうございます。おっしゃる通りだというところもあって、四の五の考える前にみんなで鬼ごっこした方が楽しいというのもあるかもしれません。両面で色々検討していけるといいなと思います。ありがとうございました」