アバターとAIで吃音を体験 多様な話し方に対する社会全体の寛容度を上げていく

2024年11月19日

「みんなの脳世界2024~超多様~」では、ニューロダイバーシティ社会の実現に取り組むさまざまな企業・大学・研究機関の最先端の研究成果に触れることができます。大阪芸術大学 アートサイエンス学科が取り組むのは、アバターとAIを活用して吃音を体験し、そこからどのような気づきを得られるかという研究です。アバターとAIで吃音の傾向を緩和するだけではなく、吃音を受け入れる周囲や社会の環境をも変えていこうとする取り組みとは、どのようなものでしょうか。大阪芸術大学 教授の安藤 英由樹氏(▲写真1▲)と同大学の大野 凪咲氏(▲写真1▲)に、「みんなの脳世界」展を推進するB Lab所長の石戸 奈々子(▲写真5▲)が聞きしました。

<MEMBER>

大阪芸術大学 アートサイエンス学科

教授

安藤英由樹

大阪芸術大学 アートサイエンス学科

大谷智子、久保田健二、大野凪咲、西尾拓真、大川ひなた、駒井浩紀、有富伯玖、菅生恒総、中条雅仁、石田景資

>> インタビュー動画も公開中!Youtube動画

吃音をテーマにアバターがコミュニケーションに与える影響を研究

石戸:「今回は『コミュニケーション』をテーマにした展示ですね。具体的にどのような内容なのでしょうか」

安藤氏:「アバターを活用して、さまざまな課題を解決していくことをテーマに研究をしています。例えば、人と人がコミュニケーションをして議論をしているときに、自分の意見が否定されると嫌な気持ちになることでうまくコミュニケーションできなくなる場合があります。『言い方』が問題となるケースが多いので、アバターを活用してコミュニケーションをしながら、発言される言葉についてAIを利用して言い方を変えてあげたら何が起こるのだろうかといったことを研究しています。

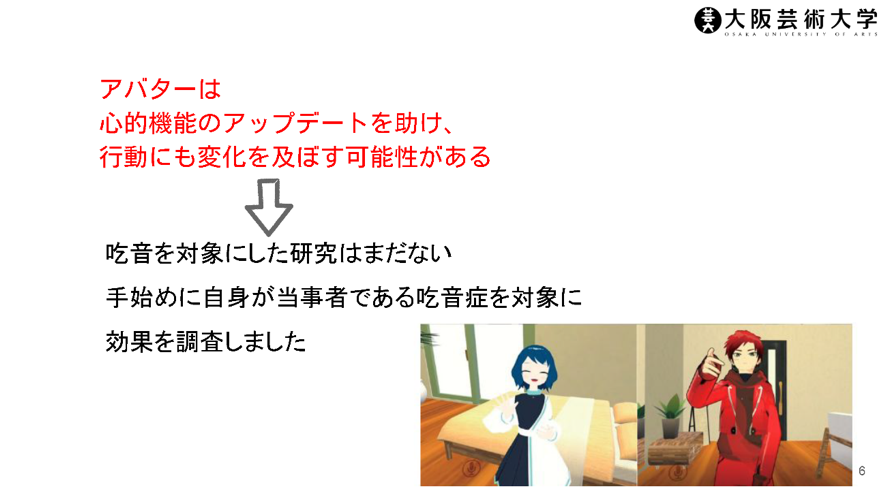

こうしたアバターが与えるコミュニケーションへの影響としては『プロテウス効果』がよく知られています。その効果にはいくつかあるのですが、アバターを身にまとうことで性格や心の状態が変化することが知られており、私たちたちも同様の研究を続けています。 今回、私たちが出展するのは『吃音』をテーマにした研究です。アバターは心的機能のアップデートを助け、実際の行動にも変化を及ぼす可能性があるとされていますが、その視点での吃音を対象とした研究はまだありませんでした。そこで、まずは大野さんが吃音の当事者でもあるので、当事者の実験として、スラスラ話すアバターを介して他人とコミュニケーションするとどう変わるかを実験しました。すると吃音が出現する傾向が少し緩やかになったのです。(▲写真2▲)

展示において最初は、このようにAIで吃音を緩和することを考えていました。AIで吃音をフィルタリングすることで吃音がない人のように会話ができたら楽になるのではないかと考えたのですが、実行してみるとどうやら技術的に解消・改善することは本質的なことではないと感じました。吃音を抱える人たちが実際に感じていること、本当の悩みや想いをもういちど考え、さらに吃音を受け容れる社会環境などにも視野を広げていく必要があるということに気が付きました。 技術的に問題を解決するのも1つの方法ではありますが、芸術大学ということもあって、そこにターゲットを置くのではなく、この問題・課題の解決に技術は本当に必要なのか?からスタートし、そもそも「本当の問題とは何か」という視点に立ったスペキュラティブデザイン的な考え方で取り組むことが大切だと思い直しました。そして、『吃音でない人が吃音の体験をしてみるとどう感じるのか』、『誰かと話しているときに、お互いに吃音になったらどう感じるのだろうか』ということを調べてみようという研究内容に変化していきました。『こういう課題をテクノロジーで解決します』ではなく、テクノロジーでこういうことも体験できます、そのとき『あなたはどう感じますか』を体験しながら考えてもらうような展示にしようとなったのです。

多様な話し方に対する社会全体の寛容度を上げていくのが本質的なテーマ

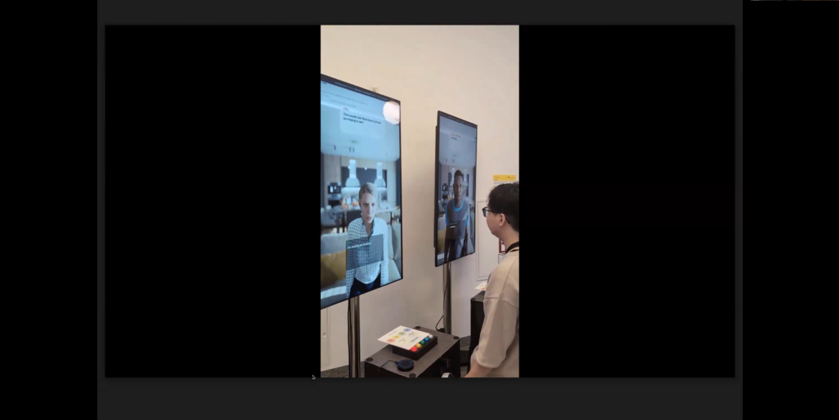

2024年9月にオーストリア・リンツで開催された『アルス・エレクトロニカ』というメディアやアート、テクノロジーと社会をつないで、さまざまな問題提起をするというフェスティバルで展示しました。そこでは、AIエージェントと対面でコミュニケーションをしながら、お互いの発言がAIで吃音になっていく体験ができるようにしました。(▲写真3▲)

大野さんや他のメンバーと議論をしていく中で、そもそもスムーズに話せないことに対して吃音者は抵抗感やこのプレックスを持っているのですが、ダイバーシティの観点から考えるとコミュニケーションの相手側が『そんなこと気にしてないですよ』という状態になれば良いのではないかという意見もでてきました。そういうことを感じてもらえたらいいというのが出展の意図でした」

大野氏:「私自身が吃音に煩わされています。吃音傾向のある人の多くは、自分に吃音があることに引け目を感じ、吃音を隠して生きるような選択をしている人もいます。そうなるのは、社会の吃音に対する捉え方という側面もありますが、本人に吃音があるということ、つまり自分自身を受け入れ切れていないところもあると思っています。

そこで、『全員に吃音があることが当たり前』という環境を構築したら、吃音があるからと言って他の人よりも劣っているわけではないという考えを持て、もっと簡単に『自分は吃音がある人だ』と自己受容できるようになるかもしれません。アルス・エレクトロニカでの展示を通じていただいた印象的なコメントの一つに『吃音で会話が詰まったり、思うように言葉が出なかったりするのを体験したが、オンラインの対話での遅延とあまり変わらないのかもしれない』というものがありました。吃音はもちろんない方がいいのでしょうが、オンライン会議である人の発言で遅延があるからと言って、その人に対してハラスメントをするといったことは起きないと思います。吃音がない人も吃音を知り、体験することで、より深く正しい吃音の認知・受容につながっていけばいいなと思っています」

安藤氏:「展示の際の動画をご覧いただくと、AIエージェントとコミュニケーションを体験できるのですが、マイクで話しかけるとその言葉が吃音に変換され、AIも吃音が入った状態で答えます。最初は普通にAIと音声でコミュニケーションしているのですが、装置を使って吃音の度合いを変えていくとお互い話をしている言葉の中に吃音がどんどん入り、吃音の状態のまま会話を続けています。最初は奇妙な感覚を覚えるのですが、しばらく続けているとそもそも吃音ということが気にならなくなるんじゃないかと思います」

石戸:「このシステムは吃音をなくして伝達するということと、吃音ではない会話を吃音にして伝達するという両方ができるということでしょうか?」

安藤氏:「もともとはそのように設計していたのですが、今回は吃音になるということを体験してもらうのが面白いと思い、お互いに吃音の強度を変えながら、いつもの会話に吃音が入って来る状態を作ってみようということにしました」

石戸:「研究を始めた当初は、コミュニケーションの円滑化が1つのテーマにあったと思います。それが研究を進めていく過程で、AIなどのテクノロジーを活用して周囲の人たちの共感を得ることで、『社会全体の多様な話し方に対する寛容度を上げていく』という方向に研究をシフトしていったのは興味深いところです。より本質的なことをテーマとされたのですね」

安藤氏:「芸術大学であること、アートサイエンス学科であることから『表現』という視点を取り入れようと考えました。あわせてダイバーシティという視点で考えると、人間にはどうしても無意識的に『好きではない』、『嫌だ』と思ってしまうようなことがあるもので、それらを『いかに内面から変えていくか』、『気にしないように持っていくか』が大切だと考えています。当事者だけでなく、みんなを変えていくことが大事なのです。

何かのテクノロジーに頼って当事者を変えていくのではなく、そもそも嫌悪感や違和感のあることに対して、そこに本来不要なネガティブな感情を持たないように『社会そのものを変えていく』ことのほうが本質ではないでしょうか。技術的には本当にできるかどうかわかりませんが、アートの表現としてはそのような社会の在り方、未来の在り方があってもいいということを訴えていきたいですね」

石戸:「私も共感するところです。一人ひとり何らかの特性があって、それを技術で標準化するというのは決して目指している未来ではないはずです。同時に、そういった一つひとつの事象に技術で対応していくことも現実的ではありません。そうではなく、いかに社会全体としてダイバーシティの理解と寛容度を上げる方向に技術を使っていくか、そこが大切で、そこに取り組まれているのが非常に興味深いところです。『みんなの脳世界』が目指している世界とも合致すると思いました」

吃音だけでなく他のコミュニケーション障害にも応用展開

石戸:「一方、それだけではない研究の多様な効果にも驚きました。結果として吃音の傾向が緩和され、それが自己肯定感の向上につながり、吃音は治療が必要かどうかという議論はさておき、治療効果までもたらしていたという。さらには結果として、人間関係すら、良い方向に変えていくというのは、どれをとってみても非常に面白い効果だと思います。研究者としては、これだけの研究成果が得られたのであれば、吃音だけではなく他のコミュニケーション障害にも活用していくといったことも考えていますか」

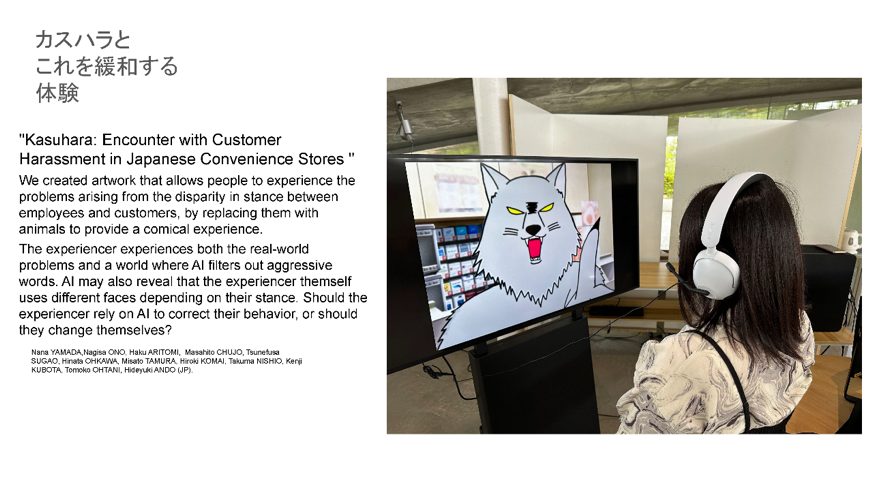

安藤氏:「今回の『みんなの脳世界』への出展は、吃音をテーマにしていますが、実は直近で開催された台湾での展示会への出展では『カスタマーハラスメント』をテーマにしました。このテーマはコンビニエンスストアでアルバイトしていた時に、買い物客から心ないことを言われて辛い思いをした体験を基に作られた昨年の卒業制作を発端としています。対面でリアルタイムに実現するにはまだタイムラグがありますが、アバターを介したコミュニケーションで、ただ単に『この商品は置いていますか』と聞いているだけの会話が『そんなものも置いてないのか!』という言い方に変換されたり、逆にきつい言い方を普通の話し方聞こえるようにすり替えたりと、カスハラとそれを緩和することを体験できます」(▲写真4▲)

石戸:「例えばASDの方は曖昧な言葉は通じにくいことがある中で、『曖昧さをなくす表現をしてあげる』という技術の使い方もあれば、『ストレートに事実を言っているだけの言い方をマイルドにしてあげる』といった技術の使い方もあるということですね」

安藤氏:「抑揚を変えたり、怒鳴っている言葉を優しい言葉に変えていったりするだけでも効果があります。私たちが作っているものは作品でもあり実験装置でもあると思っていまして、このような装置を使って、心の辛さを少しでも緩和するようになってくれたらいいと考えています。また同時に新たな『気づき』が生まれるような体験につながるところを目指していきたいとも考えています」

石戸:「なるほど。ストレートに表現したりマイルドな言い方に変えたり、ある意味『翻訳』をすること、変換することで『その人らしさ』や『個性』が失われる可能性もあるかと思います。そういったことも考慮していると思いますが、どういうことに留意して研究や開発をされていますか」

安藤氏:「特に留意していることは、『こういう技術がありますがいいでしょう』とは言わないことです。『こういう技術があるのですが、あなたは使いたいですか、使いたくないですか』と問いかけていくことが大事です。自分たちが頭の中で『こういう装置があったらいいよね』は起点になりますが、『あったらいいよね』という言い方をしないで、『こういうのができましたが、どう思いますか』というアプローチにしたいです」

医学の分野との連携も視野に研究をさらに加速

石戸:「吃音の傾向が緩やかになっていったという治療的な効果もあったというお話しでした。今後、吃音の治療など医学の領域との連携という視点では、どのような方向性を考えていますか」

大野氏:「日本吃音・非流暢性障害学会に参加して、実際に吃音の症状がある人に、その人が話しやすいというイメージのあるアバターを使用していただき、アバターを使っていない場合と比べて吃音を軽減する影響があるのかを調べました。吃音の臨床で働いている方々と共同の実験や研究です。その結果、全員が『アバターを使えば吃音が減る』とまではいかないまでも、アバターを使用することによって吃音の改善や治療に影響がある人の傾向が掴めてきています。これから実際の精神面の変化についても医療の領域との共同研究などに取り組みたい意向はあります。実際に発表したことによって、そういったニーズはあるというお話もいただきました」

石戸:「吃音を持っている当事者の方々から治療に活用したいという声や、日常会話における円滑なコミュニケーションのために活用したいという声が上がっているということですよね」

大野氏:「加えて、研究ではアバターを使うことによって、その人の精神面や行動面の変化に持続性があるといった報告もあります。仕事などでどうしても話さないとといけないような場合にアバターを使って話す経験を1週間、1カ月、1年と継続していくことによって、『もうアバターはいらない』、『アバターを使わずに話したい』となり、アバターを使わなくても吃音が減る効果を継続して見ることができれば、社会にとって大きな意味のあることだと思っています」

石戸:「それぞれにとって良い使い方、方針があるかと思います。今回提案してくださった展示は多様なアプローチ方法の可能性がある研究であると、非常に感銘を受けました」

あなたにとってのウェルビーイングとは?

社会のダイバーシティに対する寛容度を上げていく

石戸:「安藤先生は日本型ポジティブコンピューティングに関する研究として、情報技術は、『人をより豊かに、より幸せにする、みんなのウェルビーングを実現するために使わなければならない。そのために必要なエッセンスがある』という話をされているかと思います。安藤先生が考えていらっしゃる日本型ポジティブコンピューティングについて教えてください」

安藤氏:「そもそも、一人ひとりでウェルビーングは異なるということが前提にあります。『あなたにとってのウェルビーングは何ですか』と考えたとき、自分にとってのウェルビーングと他者にとってのそれとには溝があります。必ずしも自分にとっていいことばかりが真のウェルビーングにつながるわけではなく、他者が行ったことに対して寛容的に受け入れることがウェルビーングになる可能性が高いと思っています。

ダイバーシティの見方をした時に、さまざまな人に対して不満を持つことは当然ありますが、それに対して寛容であるというか、逆に関わりをなるべく避けるのも1つの方法かもしれません。自分がどのようなスタンスを取るのかを考えていきながら、『自分はこうしよう』決断することがウェルビーングにつながっていきます。そんな気づきにうまくつながっていったらいいと思っています」

石戸:「もう1点お伺いしたいのですが、安藤先生は脳に刺激を与えつつ、人間の感覚を補っていく研究もされていらっしゃるかと思います。例えば、脳波を使うことによって日本人が発音しにくい英語やリスニングしにくい英語の能力を向上させる、もしくは五感において再現しにくいものは脳波を刺激することで補う研究などもされているかと思います。一方で、今回はバーチャルで体験していくという研究です。アプローチ方法はどのように選択されているのでしょうか?」

安藤氏:「一つは能力を上げることがいいかどうかは置いておき、例えば、弁別できないことを弁別できるようにする、要は感度を上げることによってできなかったことができるようになるということは結構あると思います。普通だったら気づかなかったことを気づけるようにするというのはできるだろうと。ただ、それはセンサーの感度を上げることも一つの方法ですが、脳の中で「注意」の向け方をうまく学んでいくと、センサーはそのままでも今まで気づかなかったことに気付けるようになる可能性があるのではと考えています。例えば英語の聞き取りに関しても、無意識では気付いているが意識上ではその区別がつかないというものを少し引き上げてあげるということをすると意識の上でも差が分かるということは結構たくさんあります。おそらく何かに長けている人は、センサーは一緒だけど弁別する能力の使い方が全然違うのだと思いますので、そこはトレーニングによって如何様にもなると思います」

石戸:「ニューロダイバーシティプロジェクトとしては、それぞれが自分らしく自分の力を発揮できる社会を実現していこうと2つのアプローチで取り組んでいます。その1つは身体拡張です。視力が悪いことは昔で言えば障害者であったかもしれませんが、今は眼鏡をかけることで解決しています。身体を技術で拡張する方法の1つとして、脳機能の拡張も今後進んでいく領域だとは思っています。

一方、それぞれの生きづらさは個人の問題というよりは、環境との相互作用だという時に、社会のダイバーシティに対する寛容度を上げていくことも含めて、どうやって社会の環境を調整していくかという2つのアプローチで取り組んでいます。前者のアプローチとして、安藤先生が今回の展示とは別に取り組まれている脳機能の拡張の研究についても、次回はぜひ出展していただけると嬉しいです」。

安藤氏:「今回の研究テーマはアバターで何がどう変わるのかですが、アバターを使う脳の中で何が起こっているのかにも興味があり、例えば小さいお子さんと話す時と先生と話す時の言葉遣いを変えていますが、それは無意識でやっているわけですよね。私たちは、そういう切り替えのインターフェースをたくさん持っていますが、それがいい時にいいものが出てくるとコミュニケーションがうまくいきます。ただ、そこがうまくマッチしていない状態がコミュニケーションのさまざまな問題を生んでいるのだろうということを前提として、うまく切り替えられるような仕組みがもしあったら、コミュニケーションにおいてはみんながスムーズになると思っています」

石戸:「人間は人とのコミュニケーションがスムーズにいかないとストレスを強く感じます。コミュニケーションがうまくいかない要因はどこにあるのか、科学的に解明されていくと、より生きやすい人たちが増えていくのではないかと考えています。そういった視点でも大変に興味深い研究のお話をありがとうございました」