脳機能を拡張させる技術で、より良い未来を一緒に作っていきたい

2025年4月19日

「みんなの脳世界2024~超多様~」では、ニューロダイバーシティ社会の実現に取り組むさまざまな企業・大学・研究機関の最先端の研究成果に触れることができます。「ムーンショット目標1金井プロジェクトInternet of Brains」では、言葉を話さなくても思っていることを人に伝えたり、考えるだけでロボットを動かしたりと、脳の研究を通して考えるだけでさまざまな活動ができるようにし、誰もがもっと自由に生きられるようにする取り組みを進めています。同プロジェクトを推進する株式会社アラヤのサイエンスコミュニケーター宮田 龍氏(▲写真1▲)、同じくサイエンスコミュニケーターの川原 瞳氏(▲写真2▲)、そしてインターンの杉田 祐輔氏(▲写真3▲)に、展示内容と最新の研究成果などについて、「みんなの脳世界」展を推進するB Lab所長の石戸 奈々子(▲写真8▲)が聞きました。

<MEMBER>

株式会社アラヤ

代表取締役

ムーンショット目標 1金井プロジェクト Internet of Brains

プロジェクトマネージャー

金井 良太

サイエンスコミュニケーター

宮田 龍、川原 瞳

サイエンスコミュニケーション インターン

杉田 祐輔

>> インタビュー動画も公開中!

物語を通して未来を一緒に考えてつくっていく取り組み

石戸:「『ムーンショット目標 1金井プロジェクト Internet of Brains』は、昨年に続いての出展です。展示の内容や研究の背景、最新の研究成果についてお聞かせください」

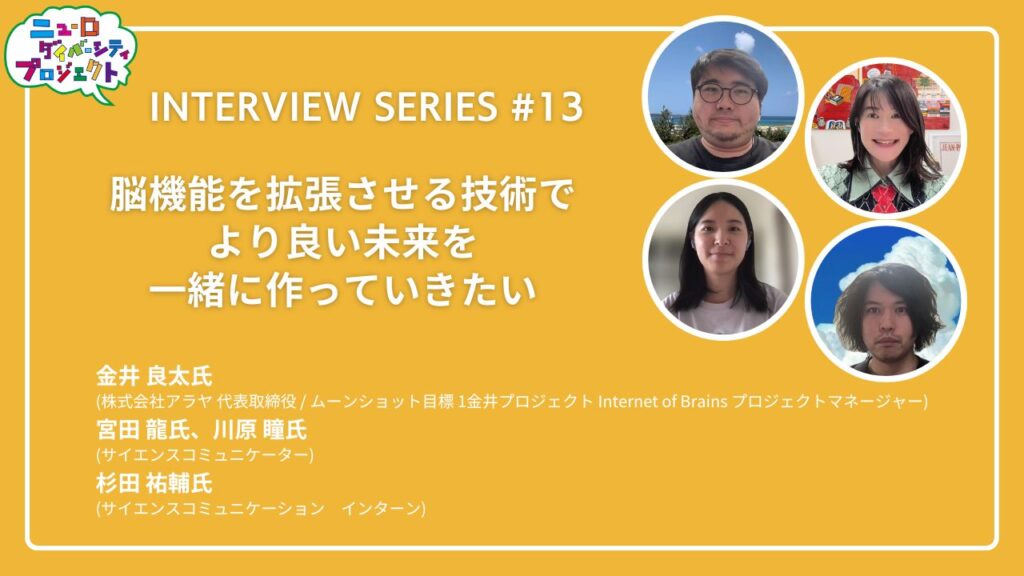

宮田氏:「私たちが取り組んでいる『Neu World』とは、『ムーンショット目標1金井プロジェクトInternet of Brains』(以下、IoB)の研究内容や研究で目指している未来のビジョン、研究成果を社会でどのように活用していきたいかといったことを、多くの人たちと一緒にコミュニケーションを取りながら考えていくプロジェクトです。その取り組みを紹介するため、今回、『みんなの脳世界』では、合計4枚のポスターをデジタルで展示しました。最初のポスターではIoBの取り組みを紹介しています。(▲写真4▲)

ムーンショット目標1では、「2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から開放された社会を実現」することを目指し、さまざまなプロジェクトと共同して研究開発を進めています。人にはそれぞれ異なる身体的な特徴があり、その身体的特徴によって社会の中で自由に生きていくことが難しくなるということがあります。そうした課題を技術で解決していくとともに、技術だけでは解決できないことについては多くの人たちと一緒にルールを作るなどして、身体の制約にとらわれずに自由に生きられる社会の実現を目指しているのです。

その中心となる技術の一つが『サイバネティック・アバター』です。デジタル空間上のアバター、アバターロボット、身体機能を拡張してくれる義手や義足をさらに発展させた技術などを含めてサイバネティック・アバターに関する研究開発で課題を解決しようと取り組んでいます。

サイバネティック・アバターには、例えば、2人で1つのアバターロボットを操作して1人ひとりが持っている技能を1つのアバターで生かし合う技術、1人で複数のアバターを操作する技術、宇宙や深海など人間がなかなか行くことができない場所でアバターロボットを遠隔操作する技術などがあります。その他には体内の健康状態を調べ、どのようなアプローチをしたら良いのかを探る体内サイバネティック・アバターという技術もあります。

その中でも我々は脳の研究に注目し、考えるだけでアバターロボットを遠隔で操作したり、自分の身体の一部のように使ったり、発話しなくても自分の考えや感情を他者に伝えたりする技術について研究しています。脳と機械とを接続して自分の身体のように動かしたり意図を伝えたりする装置であるBMI(ブレイン・マシン・インターフェース)の研究を中心に、他のプロジェクトの研究者の方々と連携してサイバネティック・アバターの研究開発を推進しています。石戸さんはこの中で使ってみたい技術はありますか」

石戸:「全部、使いたいですね。『みんなの脳世界』では、脳機能を含めて自分の身体の機能を拡張することで一人ひとりが生きやすい社会をどう実現していくのかということをテーマの一つに掲げています。今、宮田さんにご紹介いただいた技術は、いずれも早くこのような技術が発展して社会に実装されたら良いと思うようなものばかりです。実装されたら、いち早く使ってみたい技術ばかりですね」

宮田氏:「石戸さんのように、こうした技術を使ってさまざまなことにチャレンジしてみたいという方もいらっしゃいますが、一方では『ちょっと不安だ』、『怖い』と思う方々もいらっしゃると思います。とくに我々の研究領域は脳に関わってきます。例えばBMIの研究では侵襲型と呼ばれる、外科的な手術で脳に直接に機械等をつけて脳の信号を取り出す手法もあります。侵襲型や非侵襲型を含め、さまざまなアプローチで研究をしていますが、やはり不安を覚えたり、プライバシーの問題を意識されたり、『きちんとルールを整備して欲しい』思う方々も多くいらっしゃいます。そこで、一人ひとりの価値観にきちんと寄り添って研究プロジェクトを進めていきたいと考えています」

未来を考える最初のコミュニケーションのきっかけとしてSF作品を創る

宮田氏:「そこで、一人ひとりの価値観に寄り添うことを目指し、より多くの人たちとこの研究の未来を一緒に考えていこうと考え始めたのが、社会とのコミュニケーション基盤プロジェクト『Neu World』です」

川原氏:「『Neu World』プロジェクトは、IoBの中のコミュニケーションプロジェクトです。『Neu World』では、作家やクリエイター、IoBの研究者、そして市民が一緒になってSF作品を創っています。作品を起点にして、『こういう未来にしたら良いのではないか』と未来の姿について一緒に対話しています」

宮田氏:「SF作品を通じて、2050年にIoBの研究がどのようなかたちで社会に実装されているかを多くの人たちとコミュニケーションしたいと思っています。『Neu World』に登場するSF作品は、IoBがこんな未来にしたいというビジョンを示したものではありません。『こういう未来になったら、みなさんは何に期待しますか? どんな不安がありますか? 自分だったらどのようにしたいですか』ということを考えていただくためのきっかけです。より良い未来を作るための最初のコミュニケーションのきっかけとして、SF作品を創っています。

現在、4作品あり、1作品目の『.raw』(▲写真5▲)では、漫画家のQuquさんとIoBの研究者の笹井 俊太朗氏 (株式会社アラヤ 取締役CRO兼研究開発部部長)と一緒に、トークイベントを開き、多くの人たちの意見も聞きつつ漫画作品に仕上げました。これは、脳波で何でも再現するアーティストの話で、あらすじは『2050年、ニューロテクノロジーが高度に発展を遂げた未来。主人公マヤは脳内のイメージを空間に描ける『DBA』(ダイレクト・ブレイン・アート)という新しいアートのアーティスト。最先端のアートに注目が集まるものの無機質と評され伸び悩む。そんな矢先、祖父が倒れたとの知らせが。祖父が子どもの頃に見た今はもう存在しない景色をBMIで再現してほしいという母からの要望に、ダイレクト・ブレイン・アートで挑戦するマヤだが…。』というものです。頭の中で想像したものをアート作品として現実世界に映像で再現する技術が社会実装されている世界になっています。さらに漫画を読んでいくと、人と人との記憶を共有できるような最先端の研究もされていて、その技術を使って祖父の記憶を再現するところにマヤが悪戦苦闘をしながら挑戦するというストーリーです。

『Neu World』の作品は、全てWebサイト上にて無料で公開されているので多くの人たちに読んでいただきたいと思います。同時に『みんなの脳世界』のブースでは、実際に作品を読めるようにして、読んでいただいた感想をもとに我々とどのような未来にしたいかを話しあうなど、さまざまな方法で意見を集めました。

例えば『記憶や体験を他の人と共有したいですか』という問いや、作品の中で無機質と言われて伸び悩んでいたというところから『ダイレクト・ブレイン・アートはアートと呼べるのか』という問い、『祖父の記憶とダイレクト・ブレイン・アートで再現された風景は何が違うのでしょうか』という問いなどを、皆さんと話し合いをするためのきっかけとして提示します。石戸さんは、記憶や体験を他の人と共有してみたいですか」

石戸:「そこは、議論が必要だと思っています。ニューロダイバーシティプロジェクトでも、コミュニケーションがうまくいかずに悩んでいる方々に対して、技術面、環境整備面からの対応を考えています。もしかしたら意思疎通にもっとも簡単なのは言語を介さずに脳と脳が繋がって情報が共有される世界かもしれないという考えもありますが、それをされたいのかと考えると決してそうではありませんよね。全ての情報が共有されたら、今よりかも分かり合えて仲良くなれるのかというと、そうではないかもしれません。むしろ分断が広がる可能性もあります。こうした問題について、『みんなの脳世界』の研究者たちとよく話をしています。新しい技術を活用しどういう未来を作りたいかを考える場をみんなでつくっていきたい、みんなの脳世界をそういう場にしたいと思っています。宮田さんたちの方向性と一致していると感じています」

IoBが目指している2050年の技術の到達点とは

石戸:「その視点でお伺いしたいのが、2050年にはIoBの技術がどのくらいまで進化、実用化されているとお考えですか。SFの世界では脳にチップを埋め込むといった話はよくあります。今回の作品の中では、イメージを脳と脳とで直接伝達するような、脳の力を 拡張する技術が実現された社会を描いていらっしゃっています。すでに頭の中で想像していることをメールで送ることや、頭に描いた画像をアウトプットすることなどは、研究では発表されています。そこで2050年にブレインテックと呼ばれている領域はどこまでできているのか、もしくはどこまでを目指しているのでしょうか。IoBとして描いている2050年の技術の到達地点について教えてください」

宮田氏:「2024年の現時点でも、単語レベルの言葉を人に聞こえない程度の音声でささやいた際の脳波を、頭皮に張り付けた機器を使って計測し、抽出した情報にAIの技術を掛け合わせることで特定することはできています。こうした研究を進めることで2050年までには頭の中で思い描いた表現をアウトプットできるようにしたり、ロボットを遠隔でAIと共同して操作したりというところまでできるようにし、そして社会実装され社会のインフラとして皆さんにとって良い方向で使われていくことを目指しています。また、脳に刺激を与える研究についても進んではいます。どこまで実現するのかという質問についてはなかなかに明言することが難しく、これから研究を進めていく中でここまで到達しましたという形でお伝えしていくしかないと思っています」

石戸:「リアリティを持って実現しつつあるということですね。『みんなの脳世界』でも、ALSを発症している武藤 将胤さんが脳波でDJを行うショーを実演しました。そうした世界は、着々と近づいていると感じています。一方で今回の『みんなの脳世界』では、さまざまなムーンショットのチームが出展していますが、目標1でも2つのチームが出展しています。慶應義塾大学 大学院 メディアデザイン研究科の南澤 孝太教授のチームは身体機能の拡張で、金井さんのチームは脳機能の拡張です。身体機能の拡張は、眼鏡や補聴器、車椅子などイメージできるものがあったがゆえに、心理的な抵抗感が少なめだと思います。一方で脳機能の拡張については、侵襲型などもあり、社会受容のハードルが高いという印象です。サイエンスコミュニケーターとして、ブレインテックの領域に対する社会の受け止め方の現状について、どのようにお考えでしょうか」

宮田氏:「実際には、今までお話ししたようなレベルで研究が進んでいること自体をご存じない人たちが多いのが実情だと思います。身体機能の拡張は、すでに社会実装されているものもあり、その延長線としてイメージしやすいと思いますが、脳機能の拡張については、以前から研究され続けてきたことすら知られていないことが多く、受け取る側にとっては急に登場したように感じ、びっくりされることも多いのではないでしょうか。『いきなり』とならないように、徐々に『こういう研究は既に実施されていたのですよ』、『医療的に認可されたものから使っています』、『皆さんと一緒にルールを作りますよ』といったことをコミュニケーションしていくことが重要だと思います。学生の立場で研究しているインターンの杉田さんも考えを聞かせてください」

杉田氏:「『みんなの脳世界』でも多くの来場者とお話しさせていただいた中で、実際に出てきた意見として、使ってみたいという意見もある一方、『それはチートじゃないか』、『特定の職業や特定の状況に制限していった方がいいのではないか』というのがあります。やはり、みなさんとポジティブな面だけではなく、適切に使っていくための対話を続けていく必要があると思っています」

石戸:「このような技術が社会に出ることに対して怖いとか不安という以前に、これだけ技術が進んでいることへの理解が進んでいない実情があるということですよね。私も全く同感で、私も研究成果をみて『ここまでできたの』と驚くことが多くありますが、それが広く多くに伝わっているかというとそうではありません。研究者の皆様とは最先端の研究について広く多くの人に知ってもらうことをご一緒できればと考えています。例えば、脳波でゲームを動かすというような出展をいくつかの研究室に呼び掛けていたのですが、『まだ正確にはできません』とよく言われていました。そこで『正確でなくてもいいのです。正確でないことを伝えた上で、まずこういうことができるという事実を知ってもらいたいから出展してください』とお話をしていました。

IoBでもブレインピックなどもやっていますよね。それについてもお話を伺いたいと思っています。ブレインピックではどういうことをしていて、現時点でどのぐらいの精度が実現できているのか、何の目的でブレインピックを開催しているのかについて、お話しいただけますか」

宮田氏:「ブレインピックに関しては、IoBの研究者で慶應義塾大学の牛場 潤一教授が開発しているヘッドホン型の簡易的な脳波計『PLUG』を使うeスポーツに皆さんにチャレンジしていただこうという形で進めています。世界的にも有名なビデオゲームである『Fortnite』の中に特設のスタジアムを作成し、『Fortnite』のアバターを、プラグを付け考えるだけで走らせ、ゴールまでのタイム競うというゲームです。ジャイロセンサーが脳波計の中に入っていますので、首を傾けることで左右に動かし、考えるだけでコースを走らせながらゴールを競い合います。トレーニングを積んだ人だと走ったり止まったりは、ある程度、自由にできるようになります。いわゆる『相性』もあるようなので、人によって、自分が思っている通りに動いているかどうかは差があるとは思います」

石戸:「訓練をつめばうまくいくようになるということは、どう考えるとうまくいくのかを自分でわかるようになってコントロールできるようになるのですか」

宮田氏:「運動と同様に得手不得手は人によってあるかと思いますが、何度も練習してアバターが走り始めるときのその感覚をうまく掴んでいって、脳の使い方を探っていく形でeスポーツを楽しめるようになるかもしれません」

石戸:「自分の脳の使い方を練習して訓練できたら、その先には脳波を使わない時にも体の動かし方が上手になったり、ゲームがうまくなったりといった可能性もあるのですか」

宮田氏:「そこは牛場教授にも聞いてみないとわからないです。ただおそらく、スポーツする人や自転車に乗る人が訓練していくと思った通りに動かせるようになるのと似たような感覚かなと思っています」

IoBではブレインテックに関わるルールメイキングにも注力

石戸:「さきほど杉田さんがおっしゃっていたお話も非常に興味深いです。『チートじゃないか』というご意見もあったということでしたが、つまり、脳を拡張して脳で動かしてしまうことに、偽っている、不正じゃないかという感覚を覚える方もいらっしゃるということですね。

将来的には、SFで描かれているように脳にチップを埋め込むこともできるようになると、今度は『どこまでが私なの?』という疑問を感じる人もでてくると思います。これまでさまざまな方とコミュニケーションされてきて、不安や怖い、チートじゃないか、といった意見の他にどのような懸念や不安の声がありましたか」

宮田氏:「よく聞くところでは、プライバシーの話が多いです。笹井氏の研究をテーマとして、作家の人間六度さんに制作いただいた『Neu World』の2作品目(▲写真6))では、テレパシー・セラピーという他者と会話をせずとも頭の中の記憶や感情など全て共有できるようなものをセラピーとして使う世界が描かれています。関係性がマンネリ化してきている『アラサー限界カップル』が、これから先の次のステップはどうしようか、テレパシー・セラピーを受けるかどうかに悩む作品です。テレパシー・セラピーは、自分の心の中を丸裸にされる感覚ですので、共有したい相手ではない人にも見られてしまったり、データとして残ってしまったりといったことについて、この作品を読んだ方から不安の声をいただきました。共有されるのは全てではなくて一部にしたい、すぐデータは消してほしい、プライバシーを守れるルールの中で技術を使ってもらいたいといった意見がありました。

これまで遺伝子情報も似たようなディスカッションはされてきていると思いますが、脳の記憶が取れるようになるのであれば、そういったところに注意してほしいという声は、今回の展示の対話の中でも聞かせていただくことが多くありました。川原さん、他にこれまでと違った意見はありましたか」

川原氏:「1つ面白かった意見が来場者からありました。直接に脳と繋いだ時に脳の処理情報が早すぎてしまうのではないか、そんなに早く会話したいとは思わない、というものでした。例えば手紙でやりとりしていた頃は、ゆっくりしたやり取りで時間を取って深く考えて思いを伝えることができたでしょうが、今のようにチャットでできるようになると、すぐに反応ができるがゆえに深く考えることなく文章を送ってしまうことがあるのではないか、脳を直接繋いでしまうと急展開に物事が進みすぎるのではないか、そういったところを注意したいという意見がありました。

もう1つは、ずっと脳が繋がっているのではなく、『今は脳を直接繋いで会話する』、『今は対面で言葉を使って会話する』というようにモードを自分で選択できたら良いという意見も興味深いと思いました」

石戸:「確かにコミュニケーションのペースは人それぞれです。一瞬で考えていることが共有できたら伝えるのが難しいことも伝えやすくなるかもしれない。一方で、時間をかけてお互い築いていく関係性の構築ができない、どう関係を構築していこうかと考える内省の時間が取れないといったこともあるかもしれません。それによって、自分の理解も薄まってしまうこともあるのかなと感じました」

杉田氏:「日本人の奥ゆかしさや相手を重んじる部分が、最近の教育では失われつつあると来場者がお話されていました。その方の懸念は、このようなテレパシーが可能になってしまった時、相手を重んじる力や想像する力がさらに欠如してしまい、うまく育たないのではないかということでした。人間らしさと、コミュニケーションを円滑にするテクノロジーをうまく両立させていく必要性があると気づきました」

石戸:「教育の分野で言うと、私の活動として子供と未来を考えるというワークショップを開催してきた中で、必ずと言っていいほど出てくるのが『勉強しなくても脳にそのまま知識をインプットできるようになれば』という話です。教育のあり方も変わるのかなと思う一方で、脳に知識を書き込むのはなかなか難しいと思います。やはりハードルは高いですか」

宮田氏:「書き込みは読み取りよりもさらに社会実装まで時間がかかるのではないかと思います。そのことは、漫画家兼医師の永田礼路さんに制作いただいた3作品目の『メランコリック・ダイバーの浮上』(▲写真7▲)で描いています。コラボレーションしてくださったIoBの研究者の大阪大学 栁澤 琢史教授もおっしゃっていました」

石戸:「『メランコリック・ダイバーの浮上』は、まさに記憶力が上がっていくお話ですよね。非常に興味深く拝読しました。IoBやブレインテックの領域では、研究者同士でも『この技術がこのまま進化したら危険じゃないか』、『どこまで許されるのか』といった議論は行われるのですか」

宮田氏:「IoBではエビデンスブック、ガイドブックというブレインテックに関わるルールメイキングをするための指針となるような冊子をデジタル上で公開しています。『これは正しい科学的なエビデンスに基づいて作られているのか』、『この先こういったものを社会実装するにあたってどういったところに気をつければいいのだろう』というようなことを研究者の皆さんが集まりディスカッションしながら作られたものです。さまざまな場で、このような議論はされているのではないでしょうか」

石戸:「最後にお聞きしたかったのが、まさにブレインテックのガイドブック、エビデンスブックの話でした。これは無料で皆さん見ることができますね。これから先、技術が進展していく中で、やはりユーザーが安全かつ安心して使えるようにするために用意すべきこともあると思います。具体的には倫理規定や使い方のガイドブックなどですが、IoBでも熱心に行われていますね」

宮田氏:「ガイドブックは出して終わりではなく、バージョン2になっているように、皆さんのご意見、パブリックコメントを通して得ながら、時代の変化や研究の進み具合に合わせて更新していくものです。その活動を今後も継続してやっていこうとしています。

合わせて、『安全と安心は違う』というように、まさに『Neu World』でサイエンスコミュニケーションをしている側の目標としては、みなさんに『安心してIoBの研究者に任せていいよね』と思っていただけるように、『一緒に未来を作っていける』ことをご理解いただけるような活動をSF作品の公開以外もやっていきたいと考えています。

例えば今、中学生や高校生と一緒になって考えていけるようなワークショップの開発もしています。裾野を広げていきながらコミュニケーションの機会を作っていくことで、うまく信頼関係を社会と作っていければいいなと考えています」

一人ひとりに寄り添いながら今よりも幸せになれる未来を

石戸:「『みんなの脳世界』では『超未来学』というシンポジウムも開催しました。日本SF作家クラブ会長で慶応SFセンター所長の大澤 博隆先生、SF作家の方々、KMDの南澤先生が入って私がモデレーターをしました。

そのシンポジウムでは、技術がどんなに進展しても社会に受容されるまではタイムラグがあるし、それがきちんと適切に使われるような制度ができるまではさらに時間がかかるという議論をしました。技術の進展には期待しますが、その技術を活用してどういう社会を描くかを議論すること、また技術の進展により生じる懸念に対して警鐘を鳴らすような役割も必要になります。

そこでSFプロトタイピングで利用者も含め参加型でどのような社会にしていきたいのかを考えようというコンセプトでこうしたシンポジウムを開催しているのですが、まさに宮田さんたちが実践されていることと方向性が同じではないかと思いました。SFを使うことの良さや強みについてもお考えをお聞かせください」

宮田氏:「私も日本SF作家クラブに所属し、慶応SFセンターのメンバーです。IoBに入る前も、日本科学未来館に所属していた時からSFプロトタイピングの活動を続けていました。ご質問いただいたSFを通して皆さんと未来について考えることについて、サイエンスコミュニケーターとして良いと思うのは、まずは未来に対して『失敗しても良い』ところです。SFの中だとディストピアやバットエンドでも、それが現実に起こる前に失敗できて、課題を先取りできます。こういう未来にしたくないという話から始まって何年までにはこうしたらいいという話をイメージしやすいことがSFの1つ利点だと考えています。

もう1つはサイエンスコミュニケーターとして大切にしているところとも重なりますが、SFは物語ですので、物語の中の登場人物に自分がその立場になれるのは、自分ではない他者の立場に立てるということだと思っています。サイエンスコミュニケーションをするときに、自分ならこうしたいっていうことは皆さんがよく言ってくださるのですが、一人ひとりが違う価値観を持っている中で、自分と他者との考えをどうやってすり合わせて、誰一人取り残さない未来に向けてアクションを起こしていけるか、その想像力のきっかけとしてSFは有効だと思います。物語の中で、自分ではない他者の視点に立てるところがSFプロトタイピングの魅力と考えています」

石戸:「SFを使うことによって思考の練習ができるということですね。そういうことを繰り返す中で『技術とどう向き合うか』、『どういう使い方であれば受容できるか』を考えるきっかけになるというところで、まさにSFプロトタイピングに期待しています。最後に、皆さんから一言ずつメッセージをいただけますか」

杉田氏:「このサイエンスコミュニケーションを通じてIoBのことをまずは知っていただきたいと思います。そのうえで、皆さまとより良い科学技術におけるイノベーション、どのような未来が良いのかを語り合いながら取り組んでいきたいと考えています。ぜひ積極的な交流ができれば嬉しく思います」

川原氏:「『Neu World』で実施しているサイエンスコミュニケーションは、クリエイティブな取り組みです。対話の入口を広くして、より多くの方に今、行われている研究を知ってもらえるきっかけになればいいなと思っています。また今後、海外展開も進めていこうとしています。まずはSF作品を翻訳して、 海外の方にも読んでいただけるような取り組みにしていこうと考えています」

宮田氏:「『Neu World』では、今後も新しい作品をさまざまな研究者の皆さんや作家の皆さんとコラボレーションして出していきたいと思っています。それに紐づいてワークショップやイベントもどんどん開催していきます。ぜひ今後の活動にも注目していただきたいと思います。

このような技術は研究者や国の偉い人たちが進めていくものだと思ってしまいがちですが、一人ひとりが世界の未来の主人公です。皆さん一人ひとりの声に寄り添いながら、今よりも幸せになれる未来を一緒に作っていきたいと思っています。これからもよろしくお願いします」

石戸:「まさに『みんなの脳世界』も全ての人が、一人ひとり、自分らしく自分の力を発揮できる社会を全員参加型で作るというのがコンセプトです。今日はどうもありがとうござました」