障がいの有無に関わらず誰もが自己実現できる

サクセサビリティ社会の実現を目指す

ダボットプロジェクトを推進

2025年12月8日

B Labが主催する「ニューロダイバーシティプロジェクト」では、脳や神経の多様性を尊重し、誰もが自分らしく力を発揮できる社会の実現を目指しています。今回のニューロダイバーシティプロジェクト・インタビューシリーズでご紹介するのは「みんなの脳世界」に今年初めて出展した筑波大学 人間系障害科学域 准教授 佐々木 銀河氏(▲写真1▲)の取り組みです。佐々木 銀河研究室では、発達障がいは「診断の有無」で判断されるのではなく、「全ての人にグラデーションのようにある特性」という考えに基づき、発達障がいの当事者だけでなく支援者も含めてサポートできるチャットボット「ダボット」の研究・開発に取り組んでいます。そんな佐々木氏の研究について、B Lab所長の石戸 奈々子(▲写真2▲)がお聞きしました。お聞きしました。

>> インタビュー動画も公開中!

発達障がいは診断の有無で大別されるものではなく

全ての人にグラデーションとなって備わっている特性

石戸:「佐々木先生は今年初めて『みんなの脳世界』に出展いただきました。出展内容や研究内容について、お話を聞かせてください」。

佐々木氏:「私たちの研究室(筑波大学 佐々木 銀河研究室)では、発達障がいの診断の有無に関係なく、自分らしさを支えるチャットボット『ダボット』を開発し展開するプロジェクトを進めています。私の専門分野は『障害科学』です。さまざまな角度から障がいについて研究を深めていく学際的な領域で、私は発達障がいや自閉スペクトラム症などを専門に研究や教育をしています。

また、筑波大学にはヒューマンエンパワーメント推進局の中に障がいのある学生を支援する専門部署があり、そこの業務推進マネージャーもしています。研究や教育と合わせて、障がいのある学生を具体的に支援する業務も手がけています。

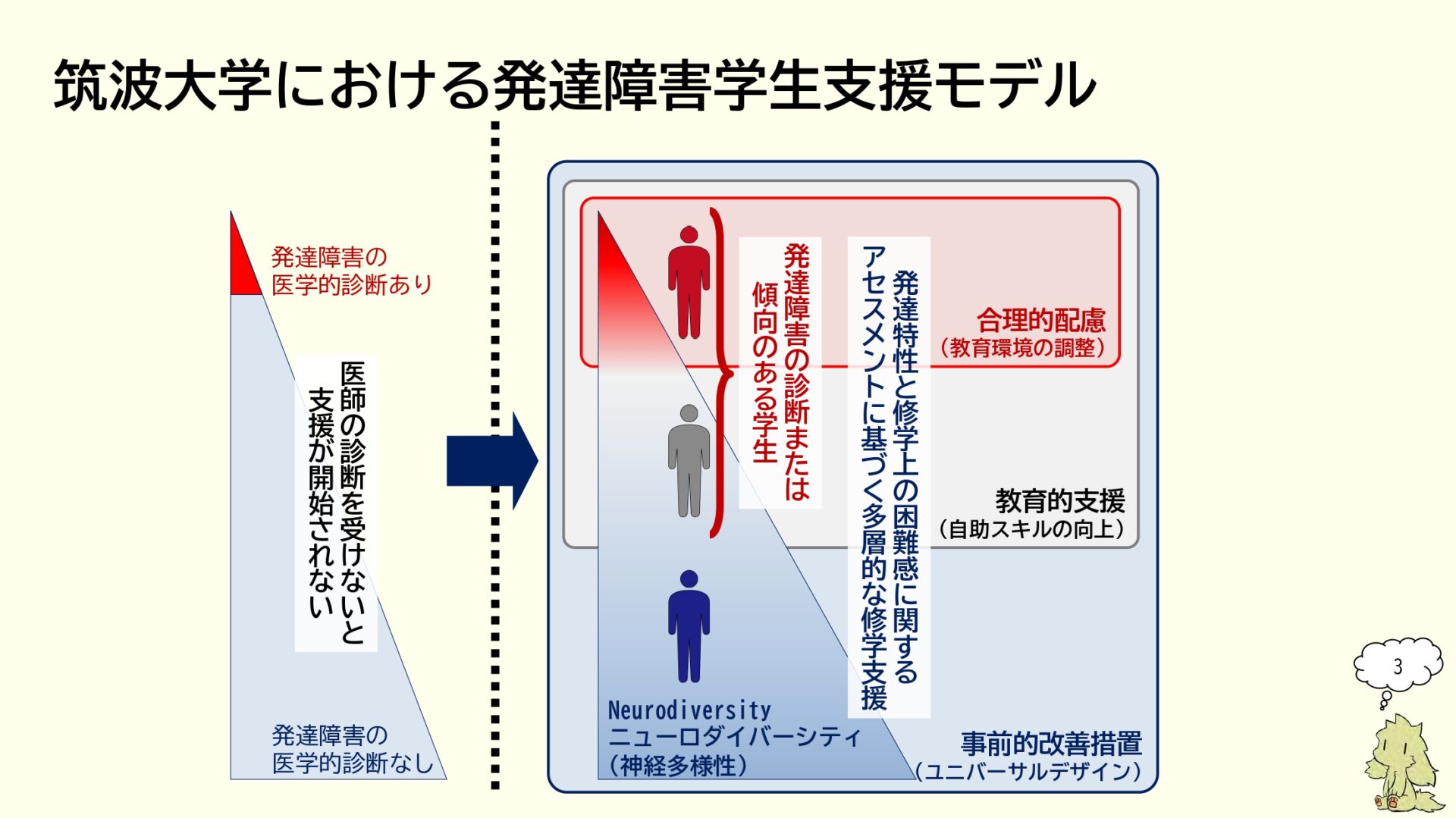

筑波大学は障がい者の学生支援に以前から取り組んできました。とくに、私が赴任してからは発達障がいの方々の支援に力を入れています。発達障がいは、診断の有無でさまざまな対応が区別されやすい、つまり、生まれつきの特性であるにも関わらず、後から診断がつくかつかないかによって社会的な対応が分かれてしまうのです。

私がおもな研究対象としている成人の方の発達障がいにおいて、その傾向は顕著です。成人の場合、診断書がないと障がい者雇用の枠に入ることができない、福祉サービスを受けられないといったことがあります。一方でニューロダイバーシティの視点で考えると、発達障がいは診断の有無だけで明確に分けられるものではなく、『グラデーションがかかっている』と捉えるのが適切であると考えています。『人間の在り方』としても、そうだと考えられるでしょう。そうした発達障がいの方々の実情、いわば人間の在り方に対して制度設計や支援の仕組みが追いついていないというのが私の理解です。(▲写真3▲)

こうした考えのもと、ニューロダイバーシティを踏まえた支援とは何かを検討しました。障がいなどの有無に関わらず全ての方に対して行うべき取り組み、環境整備、発達障がいなどの特徴の強い方々についての理解を深めるための教育、さらには合理的配慮について深く考え、それぞれの特徴・特性に対するアセスメント評価を基にしながら支援を組み立てていくことが必要だと思い、筑波大学での研究に取り組み始めたのです。

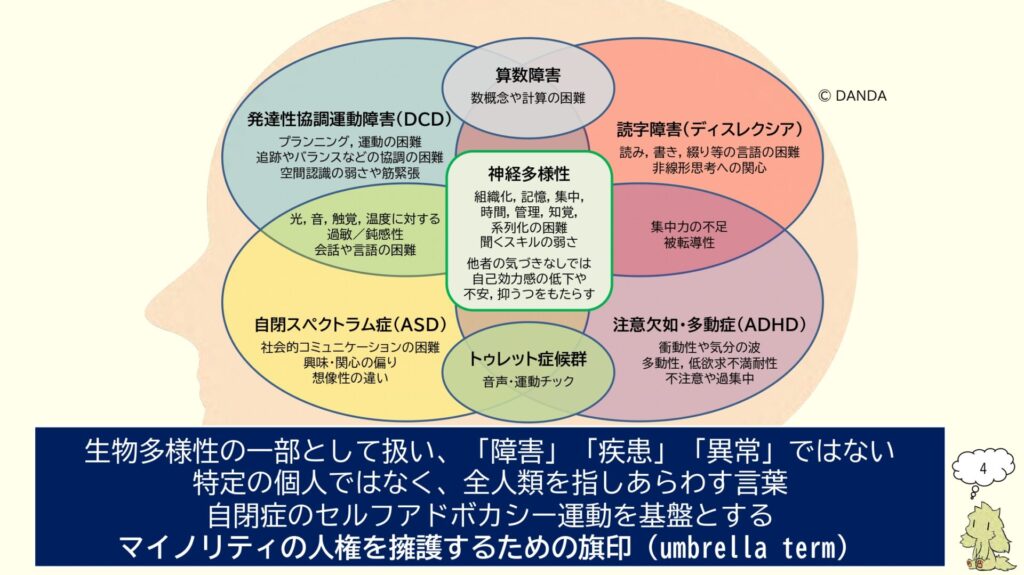

ニューロダイバーシティの視点に立てば、特性や多様性を主張するのではなく、発達障がいそのものにはグラデーションがかかっていて、私たちすべての人たちにその濃淡がある、グラデーションが当てはまるのだと捉えるのが適切だと考えています。

この考えの基盤には、自閉症のセルフアドボカシー運動があります。当事者自身が自らのニーズや権利などを社会に向けて表明し、実現していくための運動で、マイノリティの人権を擁護するいわゆるアンブレラターム(傘のような言葉)だとされています。こうした考えのもと、何かに秀でている人たちの特徴や才能だけに焦点を当てるものではないことを前提に研究をしています」。(▲写真4▲)

ダボットプロジェクトが目指すのは

誰もが自己実現できるサクセサビリティな社会

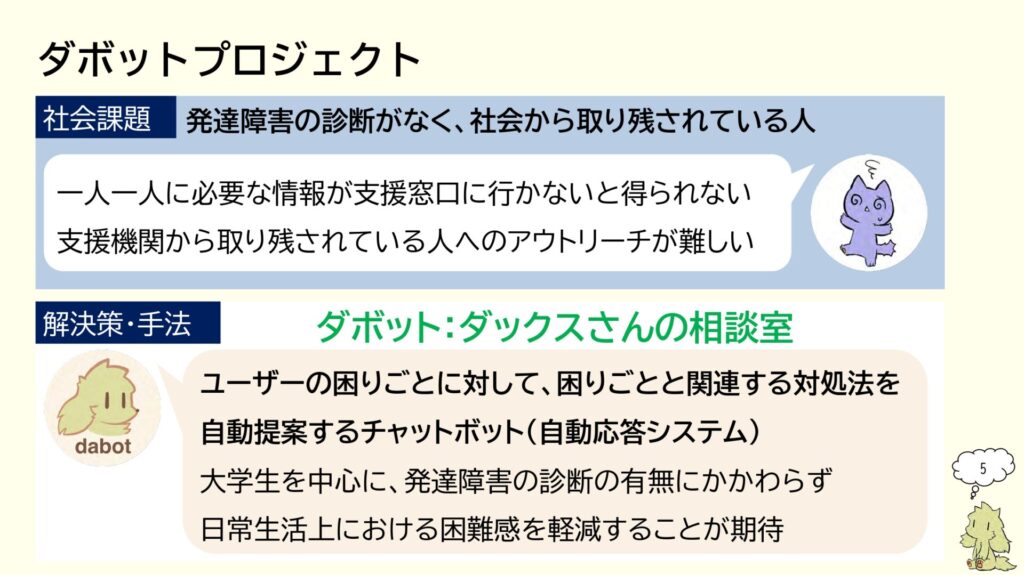

佐々木氏:「こうした概念設計を踏まえて着想したものがダボットプロジェクトです。発達障がいという診断はされていないが、そういった特徴があったり、そういった特性が色濃く発現したりして社会から取り残されている人がいるのではないか、いわゆるグレーゾーンとも呼ばれる領域にいらっしゃる方々です。グレーゾーンというのは学術的定義が定まっていないのですが、そこにいる人たちは診断されていないがために、支援へのニーズがあっても支援窓口がどこにあるか、どういう支援を受けられるのかといったことを教えてもらえないことが多いのです。そういった悩みを抱える方々に支援をする側からアウトリーチをするのも、なかなか難しいのが実情です。実際に取り残されてしまっている人達の一端は、こういった『診断がない』ために支援を受けることができない人たちであると考えています。(▲写真5▲)

そういう方々に対し、どういったサポートができるのか。サポートを提供する側のリソースにも限りがあるので、やはりテクノロジーを活用しないとなりません。そこで、チャットボットを活用した仕組みである『ダボット』を作りました。『ダボット』は利用者と対話しながら、利用者が困っていることに関連する対処法を提案する機能を備えています。大学生を対象とした実証実験を経て、現在は高校生や働いている方、あるいは働こうとされている方に向けて展開をしていこうとしています。国立研究開発法人科学技術振興機構 社会技術研究開発センター(RISTEX)の助成を受け、2026年3月以降も引き続き研究を進めていきます。

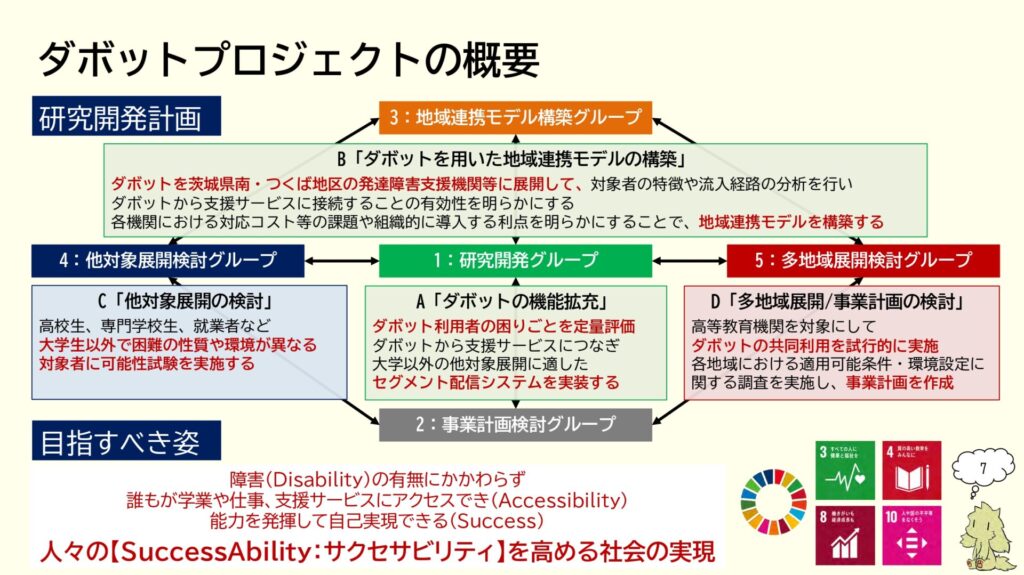

次にチャットボットであるダボットを活用した『ダボットプロジェクト』について説明します。目指すべき姿は、障がいの有無に関わらず、誰もが学業や仕事、支援サービスにアクセスできて、アクセスできるだけではまだ不十分で、さらに能力を発揮して自己実現できる、人々の『SuccessAbility(サクセサビリティ)』をたかめる社会の実現です。SuccessAbility(サクセサビリティ)は、『アクセスできる』、『サクセスできる』からの造語です。(▲写真6▲)

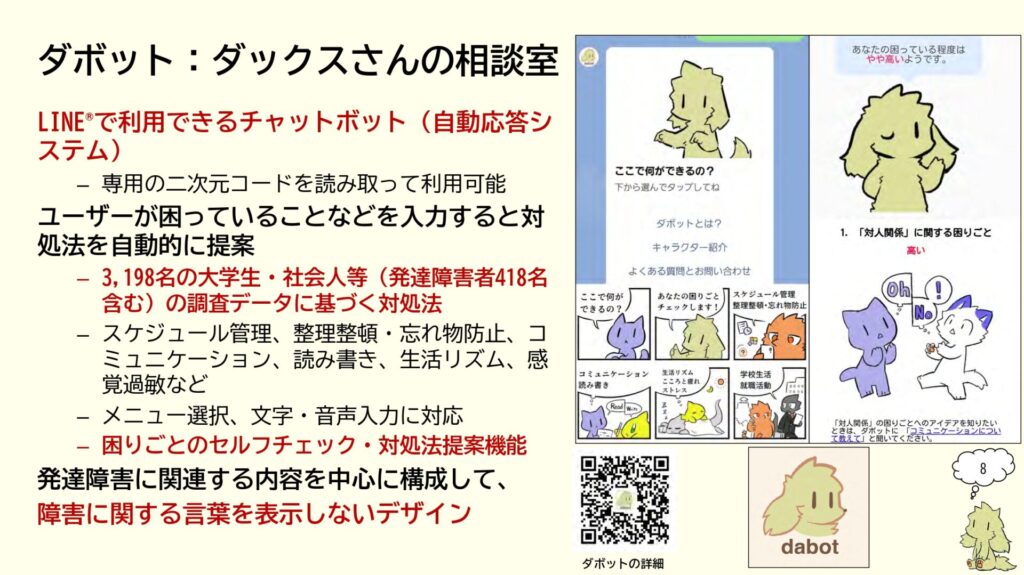

チャットボット『ダボット』は、日本ではよく使われるSNSのLINEで利用できます。LINE以外でも、もちろん利用できます。『障がい』という言葉をあえて用いず、例えば『スケジュール管理で困っている』、『コミュニケーションで困っている』、『生活リズムのことを知りたい』など、困っていることを起点に自然な言葉で入力すると、発達障がいの方々のデータなどを踏まえて、対処法を自動で提案してくれます。(▲写真7▲)

『ダボット』には、発達障がいの方々が自身の困りごとをセルフチェックできる機能もあります。発達障がいの方々は、自分がどれぐらい困っているのかを他人と比べたり、客観的に把握したりするのが難しいものです。私たちが独自に作成し、標準化した尺度を用いてセルフチェックできるようにしました。私たちは発達障がいの診断がつくことを最終ゴールとはしていませんので、セルフチェックによって困っている程度を把握し対処法を確認するというように自分なりの自助スキルを高めるサポート資源にアクセスできるような設計にしています。

対処法検索の機能については公認心理師など専門家が監修し、利用者は困りごとチェックの機能を用いて自分の困りごとのレベルを把握できます。障がいという言葉を使わなくても、困りごとがうまく言葉にできなくても、自分の困りごととともに生きるアイデアを知って、自分らしい生き方を目指していく、そんなプロジェクトです。(▲写真8▲)

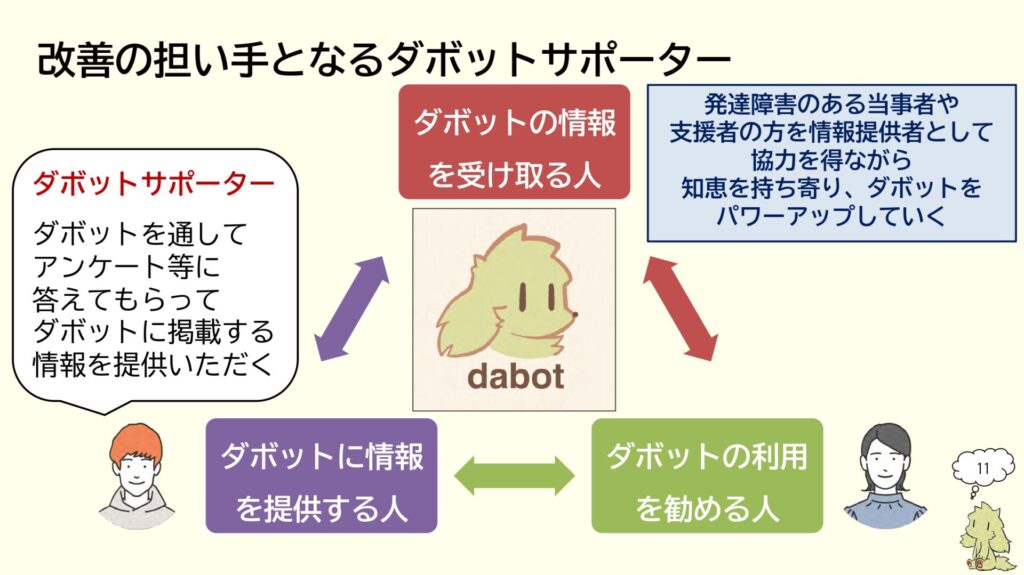

キャラクターは発達障がいの当事者が描いてくれたものです。啓発漫画がWebに公開されていますが、発達障がいのキャラクターやダックスという犬のキャラクターを散りばめることで少しでも多くの人たちが関心を寄せていただくことを期待しています。さまざまな人たちに関心を持っていただきたいと考え、『ダボット』の利用を勧める人たちや『ダボット』に情報を提供する当事者など、『ダボット』の情報を受け取る人たちなどをダボットサポーターと称し、皆で共創で進めています。(▲写真9▲)

2022年に実施した大学生を対象とした実証実験では、診断の有無に関わらず、『ダボット』を利用した人が利用しない人よりも生活上の困難化が軽減するというデータが出ています。対処法を調べるには検索や生成AIを活用することもできます、自分の困りごとをうまく言語化するのが難しいということもユーザーヒアリングから分かりました。

実証実験で『ダボット』にいろいろな困りごとをぶつけてみることで分かってくることも多くあります。チャットボットなので時間を選ばず、人が対応できない時間帯でも利用できます。生成AIのように間違えてしまうこともあり得ますが、情報の信頼性を大学の研究者や公認心理師などが監修することで正しい知識を見られるように心がけています。現在、トライアルを茨城県の医療機関や大学、支援機関などにも広げています。

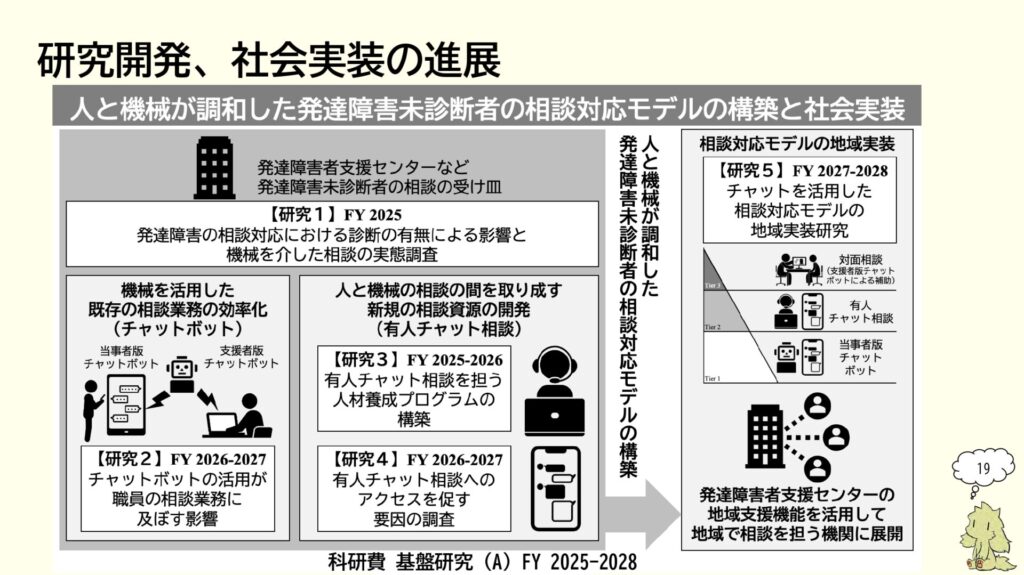

取り組みの過程で専門家など人とつなげていくこともできると考え、有人相談システムの試行も進めています。今後は、発達障がいのあるなしに関わらず、さまざまな支援機関と連携して人とチャットボットなどの機械が調和し、人のやることを機械が置換するのではなくて、機械は機械で得意なこと、人は人で得意なことを調和した相談対応システムになることを目指して進めています。

また、『ダボット』そのものを筑波大学や新しく立ち上げた法人を通して、さまざまな支援機関に展開する活動も継続しています。すでに8都道府県でトライアルを開始しており、茨城から全国へ展開をしているという状況となっています」。(▲写真10▲)

「ダボット」は障がいのある当事者自身の

「スキルを上げていくためにも使える」ツール

石戸:「先生のご著書『ヒトはそれを発達障害と名づけました』を拝読しました。可愛らしいキャラクターと漫画形式の構成で、とても読みやすく、多くの方々に届いてほしい一冊だと感じました。

先生がお話しされていたように、『診断の有無ではなく、グラデーションの中であらゆる人が対象である』という視点は、私たちのニューロダイバーシティプロジェクトともまさに重なる考え方です。深く共感いたしました。

その上で、お伺いしたいことがあります。困りごとや特性については、『ASDの方にはこうした傾向が多い』『ADHDの方にはこうした特徴が見られる』といった中核的な傾向はあるものの、やはり十人十色で、一人ひとりに違いがあると思います。そのような中で、『ダボット』が提案してくれる解決のアイデアや寄り添うコメントは、どのようなデータや知見をもとに構築されているのでしょうか。

また、それらをどのように蓄積し、更新していらっしゃるのか、お聞かせください」。

佐々木氏:「現状では、診断名というカテゴリーを解きほぐしたデータとして蓄積しています。診断名というカテゴリーだと、まさに十人十色になります。例えば、注意集中の困難はADHDの方でよく挙げられますが、当然、ASDの方でも言われることです。診断名をデータのまとまりにしてしまうと、どうしても不整合を起こしてしまいます。

そこで、私たちはアセスメントのときに注意、周知のレベルやコミュニケーションの程度、困難さなどを細かく分解し、困りごとを測る指標や尺度を作り、その指標や尺度とある程度対応するような形で対処法の情報データベースを構築しています。こうすることで、診断のない方も、自分の困っている領域、エリアに関連する情報とうまく紐付けやすくなったというのが利点だと思っています」。

石戸:「サクセサビリティについてもお伺いしたいと思います。この概念はとても魅力的で、従来のできない部分を補う支援という発想ではなく、一人ひとりの成功のかたちをともに設計していくサービスなのだと受け取りました。その理念は、具体的にはどのような工夫や仕組みに表れているのでしょうか。実際の事例を交えながら、もう少し詳しくお聞かせいただけますか」。

佐々木氏:「この取り組みは、私たちにとっても非常に重要なチャレンジです。障がいのある方への支援は、デコボコのボコをなんとかして埋めようといったことになりがちです。困りごとへの対処というとどうしてもそう感じられますが、私たちが説明するときには、『これはあなたのスキルアップにも使えるのです』と強調しています。そういう展開の仕方を心がけるようにしています。デコをボコにするよりもデコを積み上げていった方が、多少バランスが悪くても、その人が自身の能力が発揮しやすくなることもあると思います。実際に困っているから対処するだけではなく、『あなた自身のスキルを上げていくためにも使える』という視点で取り組む、それが自己実現に向けた方法の1つです。

もう1つ、先ほど申し上げた通り環境の調整や社会の側に変えるべきルールや仕組みなどがある可能性もあります。そこで、対処法として2つの方向性で示すことを考えています。自分でなんとかする方法と、適切に人を頼る、利用するという方法です。そういう情報も対処法として提示するように心がけています。こうしたことは『ダボット』の制作の過程で当事者や作成者と話をしながら詰めたことです」。

石戸:「以前、佐々木先生のインタビュー記事を拝読した際、エビデンスに基づく研究を進めるうえで『実践値を可視化するアプローチ』を重視されている、という点が非常に印象に残りました。先生はその際、『プラクティス・ベースド・エビデンス』という言葉を用いておられましたが、まさに十人十色の多様な困りごとがあるからこそ、現場の実践に根ざしたエビデンスを丁寧に蓄積していく姿勢が重要だと感じています。そこでお伺いしたいのですが、先生が大切にされているプラクティス・ベースド・エビデンスの手法や考え方について、もう少し詳しく教えていただけますか」。

佐々木氏:「プラクティス・ベースド・エビデンスの考え方自体は昔からあるのですが、まだまだ広まっていないところがあります。逆の言葉として『エビデンス・ベースド・プラクティス』があります。これは、学術研究、実験的研究を行ったものを社会に実装するプラクティスにしていこうという取り組みです。そこにはプラクティスとリサーチのギャップがかなりあると言われていて、実験と実践を同じ環境で実施できていないので、どうしても研究と実用にギャップが生じてしまうのです。

そこで、そもそも作るときから当事者や支援者の方々に一緒に参画いただき、協力して作り上げていくことを考えました。その際に、一人ひとりがどういう対処法をしているかをレコードやデータを基に吸い上げて集めていき、それを還元していくというやり方を仕組みとして整えるようにしています。

これが、我々のプラクティスです。実際に日々、言語化されてない知をデータとして集めていき、還元してエビデンスにしていくことが、アプローチの中では大事にしているポイントです」。

石戸:「お話を伺っていて、知見を蓄積していくプロセスにおいても、一方的に支援するのではなく、伴走する視点をとても大切にされていることが伝わってきました。支援の現場では、どうしても支援者と被支援者という構造に陥りがちですが、『ともにつくる』という表現を何度も使われています。支援者と非支援者という構造を超越するためにはどのような工夫をされているのでしょうか」。

佐々木氏:「ダボットサポーターと呼ばれている当事者や支援者、コミットいただく方に、どうやって私たちとの共同開発・共同制作に参画していただくか、どうしたら参加しやすくなるかを調査する研究も進めています。まだまだこれからの取り組みになります。

ただ、私も『ダボット』のプロジェクトに関わってから、かなりいろいろなノウハウをお持ちの方がいらっしゃるということに気づきました。ヒアリングなどをしていても、ノウハウを持っている方がそれを伝える機会は周りの人だけに限られてしまいます。同様に研究者だけで研究を行う体制には限界が来ている感じがあります。なので、当事者、支援者、実践を担う方と共同開発をする土壌をどうやって作っていけるかに今、取り組んでいるところです」。

石戸:「『ダボット』によって、困りごとを抱える方々が自分に合った対処法を選べるようになり、さらに、多様な視点や解決方法を持つ人々が集まることで、その選択肢そのものが広がっていくのですね。そこでお伺いしたいのですが、選択肢が増えることで、困りごとを抱えた方々の行動や気持ちが実際にどのように変容していったのか、具体的な事例を教えていただけますか。また、選択肢が多いことは非常に大切である一方で、逆に意思決定に迷いが生じる方もいらっしゃると思います。そうした側面も含めて、行動の変化や支援の工夫についてお聞かせいただければと思います」。

佐々木氏:「利用者の行動変化に関しては、十人十色というのが正直なところです。私は以前に障がいのある学生の個別相談の業務を担当していたとき、情報がないこと、整理された情報がないことで自分はどうしたら良いのかと迷う学生が多くいることが分かりました。

『ダボット』では、ある程度整理した情報を提供することで、その方の選択肢を広げます。ただし、そこで示された対処法でうまくいく人も、うまくいかない人もいます。そのうまくいかなかった人の中には非常にネガティブになってしまう人も、試してみること自体に価値があるとお考えになる人もいます。なので、障がいのある方々は『安全に試す機会』を十分に与えられていないのだと思いました。『これを試してみたら、どうだろうか、自分はどうなるのだろうか、変わるのだろうか』ということを、自身で自分を実験するかのように試せる、そのように気持ちが変容していくということもあると感じています。

さらに、『ダボット』がお守りになるということをおっしゃる人もいます。選択肢があるということそのものが、その方の自分らしさ、生きやすさを支えているのです。こうした話はエピソードレベルで、当然、実証実験の結果を研究として落とし込むことは必要ですが、効能として感じたところです」。

発達障がいの方々に対する今後の支援では

「人と機械の調和」が大切になる

石戸:「もう一点、お伺いしたいことがあります。本来は支援を必要としているにも関わらず、十分な情報や適切な支援にアクセスできていない方々を想定して『ダボット』を開発されたとお聞きしています。その一方で、こうした仕組みには、機械が担える部分と、人間が担わなければならない部分が確実に存在すると思います。近年は、生成AIにカウンセラー的な役割を期待する方も増え、AIによって救われたという声がある一方で、残念な事例や事件の報告もあります。こうした背景を踏まえ、先生はテクノロジーが担うべき領域と人が担うべき領域の境界を、どのように捉え、どのような考え方で設計されているのでしょうか。また、このようなテクノロジーが現場に導入されることで、人間側の支援がどのように変化してきたのか、あるいは今後どのように変わっていくと考えておられるのかについても、ぜひお聞かせください」。

佐々木氏:「人と機械の調和と言っています。人間の中にも、私たちが動かす心身は多くの場合、人間の生物的なものですが、機械が調和したり融合したりして行われる人間の在り方も当然あると思っています。そう考えたときに、発達障がいや、その相談対応、あるいは支援で、どういう調和があり得るのかは、今はまだ研究をしている段階にあります。

ただ、予備的な研究ですが、買い物をしようとしたときに困って、一般的なQ&Aに記載されていないことを問い合わせしようとして有人オペレーターに接続することがあります。そうすると、有人オペレーターが、機械ではなく人として困っていることや気になっていることを丁寧に聞いて、答えていきます。私もチャット相談で、有人オペレーターのカスタマーサービスを利用したことがあります。

そうしたとき、丁寧に聞いてくれたこと、解決法が提示されなくても話ができていること自体が、その方にとって非常に有効な資源になると感じます。機械は具体的な対処法や解決策を示すのに強いと思います。人間は必ずしも解決策がなくても、会話が人間にとって重要なように、人と人が繋がっている環境があるだけで生きる支えになると感じます。

それが機械で代替できる場合もあるかもしれませんが、それは人であった方が良いというシチュエーションも当然あると思います。端的に言えば、そのユーザーが人を求める範囲は当然あると思っています。作る側や展開する側ではなく、ユーザー側で『これは人に聞きたい』、『これは人の方が私は好ましい』という範囲です。

その逆に、機械が望ましいという方もいらっしゃると思います。そのときにユーザーの求めに応じて機械や人がうまくスイッチできるような形が目指している方向性です。カスタマーサービスのように人と話をして解決する仕組み、あるいは人と話すこと自体に意味があるということを共存させるのが、まず試みたいアプローチです。

2つめのご質問については、私は発達障がいの支援に関わる仕事もしていますし、支援に関わる方ともよくお仕事します。今の『ダボット』は自己解決がどうしても強く出ているところがあります。生成AIの今の状況も当事者や障がいのある方が自助的にうまく使うことが求められています。ですので、支援する立場にいる人たち向けに、支援にどのようにテクノロジーを活用できるのかを伝えていく、支援者向けのツールとしてのAIの活用をもっと考えていく必要があると思います。現時点では、個別の相談、ニーズに応じた相談の対応にうまくAIを入れることができれば良いと考えています」。

石戸:「素晴らしい研究成果をもとに、すでに複数の自治体で取り組みを展開されていると伺いました。実際に地域で実装していく際には、行政や教育機関との協働が不可欠だと思いますが、そのプロセスの中で、どのような社会実装の壁が見えてきたのでしょうか。もし課題や障壁があるとすれば、今後これをより広く展開していくうえで、どの部分が大きな要因になっているのか、ぜひお聞かせいただければと思います」。

佐々木氏:「障壁は、いくつかあると思っています。1つは、こういうチャットボットや機械、テクノロジーと協働・協業する行政や教育機関に存在するルール、扱う人のリテラシーが壁になる印象があります。すでに積み上げてきた自分たちのやり方を崩してまで新しいものを取り入れることへの導入障壁は当然、あると思います。

あとは、データという目に見えにくいものを扱うことから、流出や個人情報の取り扱いなどのバリアも生じます。私たちも、このデータがどのように使われるのか、極力、個人情報を収集しないよう、ある程度匿名性を追求するような形で研究しています。収集したデータについては、『こういう取り扱いをします』という透明性を持たせてアプローチをすることが、各機関や自治体などとのやり取りの中で、テクニカルに求められていると思っています。

導入障壁について、今、壁の一例をお話ししましたが、それを緩和する1つが効能や効果であり、ユーザーの声だと感じています。導入に難色をしていたところには、実際に使ってみた方の声を丁寧にお見せするようにはしています。そうすることによって、ゴールが見えやすくなります。

もう1つ重要なのは、ビジョンを共有することです。使うか使わないかよりも大きい枠組みで共感をいただけるかどうかが、じつは大きな問題となるような気がしています。ニューロダイバーシティの概念、理念も、その理念、概念に共感する人とは非常に協業、協働しやすいところがあります。実際の動向ももちろんありますが、私たちのビジョンを説明して、それに共感、共鳴していただけるかどうかを確認しながら仕事を進めています」。

今、障がいがあるという人たちも

社会が変われば障がいの在り方も変わるかもしれない

石戸:「私たちが『みんなの脳世界』を開催する理由の1つに、共感を広げたいという思いがあります。先生のお話を伺い、その点で同じ志を共有しているのだと強く感じました。

先生の研究室では、発達障がいのある大学生を対象としたアセスメントにも取り組まれていると承知しています。対象は大学生ですが、これを初等・中等教育まで視野に広げると、不登校や引きこもりの増加といった課題にも、今まさに向き合い、対策を生み出していく必要があると感じています。

そこでお伺いしたいのですが、教育機関において現在求められている支援やサポートには、どのようなものがあるとお考えでしょうか」。

佐々木氏:「もちろん大学だけでなく、小学校、中学校、高校でどういうサポートが必要かは、異なる部分もあれば、共通性がある部分もあると思っています。支援という視点では、障がいとその支援策、解決策についてどう考えるのか、その考え方自体には大きなギャップがあり、全ての教育機関が抱える課題だと思います。

不登校の話を例にすると、不登校は問題行動なのかという議論があり、そうではないという話もあります。必ずしも皆の考え方が一致していないのです。不登校に対して何かアプローチをしなければいけないのは当然ですが、そのときに個人の側に原因追求をしすぎるのではなく、そういうものを生み出していった環境や仕組み、制度設計などを含めて考えることに取り組んでいる教育機関はそれほど多くはないでしょう。

ニューロダイバーシティを理解するのも、ダイバーシティはファクトであり事実です。どうやったら多様な人たちを組み込める環境が作れるかということです。従来の障がい者支援においては、その個人の能力を欠損、欠如と捉えるアプローチが強かったと思っています。環境に目を向けて、どういう配置、どういう仕組み、どういうプログラムにしたら多くの方が、あるいはその方が参加しやすくなるか、そしてプログラム自体の多様性を持たせるというのは、小中高、大学を問わず共通してできるところだと思います。

また、求められているのは多様な学びの場です。私はトランジションが非常に重要だと思っています。小中高校から大学や専門学校、さまざまな学びの場への移行の支援がとても重要です。まだまだ『大学に来られる障がい者はまだ良いよね』と言われているのが実情です。こういう社会動向の中では、いろいろな人に教育の場を提供するために、どうやってその方がトランジションしてつながっていくかも非常に重要なことだと思っています」。

石戸:「個人へのアプローチと環境へのアプローチ、その両面から取り組むことは、私たちのプロジェクトにとっても非常に重要なテーマです。この視点が社会に十分に浸透していないからこそ、いまなお困りごとを語ること自体に文化的・社会的なハードルが存在し、その結果、支援にたどり着けない方が多いという現状があるのだと思います。先生は、こうした壁を低くするために現在のアプローチを進めておられると理解していますが、より広く社会全体で取り組むべきことや、環境をリデザインするためのアイデアがあれば、ぜひお伺いできればと思います」。

佐々木氏:「支援という言葉の定義がまだ狭い意味で使われがちだということです。自助という言葉も使わせていただきましたが、サポートには、さまざまあって、『何か情報を見て何か情報を提供する』、『情報を見る場を増やしていく』というのが私たちは支援の形だと思っています。必ずしも人につながらなくても、機械からでも情報が得られて、その方がより生きやすくなるのなら、それもサポートの1つの形だと思っています。

よく寄せられる話としては、支援者につながれば支援が受けられるという概念には、まだまだ拡張の余地があるのだろうと思います。支援の立場にある人という言葉も何回か使わせていただいたのですが、支援者だけが支援して支援の職に就く人だけが支援できるわけではありませんので、先ほどサポーターの取り組みにあった通り、それを人に紹介し、身の回りの人で気にしている人がいないのであれば、気になったときにそういう情報を提供できることが大事です。

ただ、なかなかそれも難しいところはあります。『自分自身はそんなに詳しくない』、『専門家ではないから、ここまでしてはどうだろうか』など、そのようなときにサポートをどうやって広げていくかは大きな課題だと思っています。

今後の方向性として考えているのは、『ダボット』という情報ツールが当事者だけではなく、その当事者の周りにいる人たちの力をパワーアップする取り組みです。いわゆる一般市民の方々などに対し、発達障がいや困りごとに対する情報のリテラシーを全体的に上げていく取り組みができないかと考えています」。

石戸:「支援という言葉そのものの定義は、これから大きく変わっていくのではないか。その点について先生のお考えを伺いたいと思っていたのですが、まさに先生のお話がそのことを体現していると感じました。

私自身、これまで一人一台端末で学ぶ環境の整備に取り組んできましたが、それもすべての人が情報にアクセスでき、自分に合った学びの環境を選び取れるようにする支援のインフラづくりであると考えています。こうした取り組みが、さらに広く進んでいくことを願っています。

また、冒頭で制度設計が追いついていないというお話があったと思います。私たちニューロダイバーシティプロジェクトが目指しているのは、未来の当たり前をつくる運動です。

先生が現在とくに課題だと感じておられる、あるいは制度が追いついていないと感じる領域があれば、具体例でも構いませんので、お聞かせいただけますでしょうか」。

佐々木氏:「ダイレクトで分かりやすいことは、障がい者雇用にまつわる制度です。障がい者雇用は、一般の企業などが障がいのある方の採用枠を設け、いくつかある業務を切り出してやっていただこうというモデルがほとんどだと思います。

それを支えているものの1つが障がい者雇用率制度です。先ほど、子どものときと働くときで診断の応答の重み付けが違うという話もさせていただきましたが、障がい者手帳を取得するには当然、医師の診断書が必要です。しかし、発達障がいなどがある場合、その診断の内容についてかなり複雑な情報が必要となっています。

もう1つは、就労移行支援など、障がいのある方が働くための制度も利用期限があります。年金も関係するのだと思いますが、早期に診断を受ける方が大きくなってから受けられないサポートが出てきます。それは早期支援という考え方と逆行しているところがあると思いますので、大きなくくりで言うと、障がい者雇用に関わる諸制度は診断を前提にしていて、かつ早期からの診断というよりは働いているときに困ってということを想定しているものが多いので、早期療育や早期診断、早期支援と言われてる中で、追いつかなくなってきている既存制度だと思っています。

診断の有無に関わらず、あるいは実際に在職している方でも、特性と環境とのギャップがあって困っている方もいるでしょうから、視点を広げられる制度になるのであれば、結果的に働く力も上がっていくでしょうし、学ぶ力も上がっていきます。ただ、当然ボトルネックも大きく、お金の問題が非常に関わってくるものもあります。

このように、障がい者雇用の話が諸制度の中では関連するものが非常に多く、ニューロダイバーシティと概念的に合いにくい制度ギャップを持っています。それが結果的に多様性を損ねている側面はあると思っています」。

石戸:「障がい者雇用の在り方については、どこに行っても議論になる重要なテーマだと感じています。私たちのチームでも、多様な立場の方々と議論を重ねながら、今後どの方向性を目指すべきか、具体的な提案をつくっていきたいと考えています。ぜひ先生にもご一緒いただければ幸いです。

最後に、サクセサビリティが描くニューロダイバーシティな社会とは、先生にとってどのような姿なのでしょうか。そのイメージを一言いただいて、締めくくりとさせていただければと思います」。

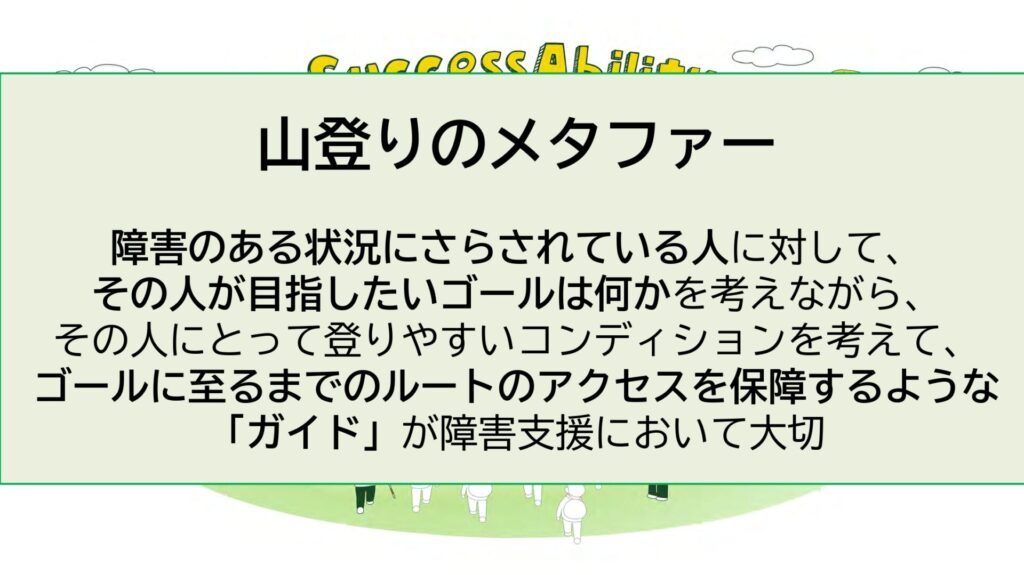

佐々木氏:「サクセサビリティという造語を作りましたが、あまりに分かりにくいのでイラストを作りました。私は元々山登りが好きで、今あまり登れていないのですが、山登りのメタファーを使っています。山登りは山頂を目指すことがゴールになりがちですし、そのために一般道のような道もあります。ここに大きな山と山頂があって、周囲に山頂を目指すモブみたいな人がいます。彼らがニューロティピカルな人です。いわゆる定型発達です。『定型発達とはなんだろうか』という疑問は湧きますが、私は個人の発達だけでなく、そもそもその人たちが目指しているゴールが多様だということはあり得ます。山頂を目指すだけがゴールではなく、私のように山頂に登った後にお風呂に入ることが大事だと思っている人もいます。

その方が目指すゴールはこのような旗で表現しています。その人が目指すゴールは何かを支援の中で確認や探しながら、さまざまな歩くため、登るためのバリアをお持ちの方もいらっしゃると思います。『文字が読めない』、『読みにくい』、あるいは『大きな積荷を持っている』など、その方自身に障がいがあるとしても、どうやったらそれを少しでもゴールに近づけるための後押しができるのか。それは人間ができることもあるでしょうし、機械の力を借りた人間、あるいは機械そのものが行うこともあるだろうと思います。このように、多様な山登りの在り方が重要なのではないかということでメタファーとして使っています。(▲写真11▲)

ゴールに至るまでのアクセスをどうやったら一人ひとりのルートを保証できるのか。そういうガイドが重要だと思っていて、それをサクセサビリティという言葉を借りて、社会的に障がいのある方も社会が変われば障がいの在り方も変わるかもしれません。公平なアクセス、その方の行きたいところを保証することと、どうやったらゴールに至れるのか、そういう方法や条件を明らかにすること。これが研究のアプローチを通して目指しているところです」。(▲写真12▲)

石戸:「とても分かりやすい山登りの例えでした。成功という言葉もそうですし、昨今はウェルビーイングといった概念も広がってきていますが、一人ひとりが目指す成功や幸せの形が異なる中で、ゴールの多様性を当たり前のものとして受け止め合うことが非常に大切だと改めて感じました。困りごとを、機械と人間が調和しながら支え合い、一人ひとりの選択肢を広げていく。そして誰もが自分らしい成功へ向かって歩んでいける社会に向けて、『みんなの脳世界』がそのきっかけとなり、先生とさまざまな形でご一緒できればと思います。本日は貴重なお話を、どうもありがとうございました」。