目は口ほどに心の理解につながるのか?

視線やカラダの動きから

その子どもに最適な支援の方法を探る

2025年12月3日

B Labが主催する「ニューロダイバーシティプロジェクト」では、脳や神経の多様性を尊重し、誰もが自分らしく力を発揮できる社会の実現を目指しています。今回のニューロダイバーシティプロジェクト・インタビューシリーズにご登場いただくのは、早稲田大学 人間科学学術院 准教授 大森 幹真氏(▲写真1▲)です。大森 幹真研究室では「目は口ほどに心の理解につながるのか?」と題し、研究成果を「みんなの脳世界2025~超多様~」に出展しました。具体的な展示内容、研究に取り組んだ背景、今後の展望などについてB Lab所長の石戸 奈々子(▲写真2▲)がお聞きしました。

>> インタビュー動画も公開中!

発達障がい児のことばと行動を支援し

子どもの将来の選択肢を増やす

石戸:「皆さんこんにちは。ニューロダイバーシティプロジェクト・インタビューシリーズ、本日は今年初めて『みんなの脳世界』に出展いただいた早稲田大学 人間科学学術院の大森 幹真先生にお越しいただいています。早速ですが、『みんなの脳世界』での展示内容や研究内容を教えていただけますか」。

大森氏:「おもに発達障がい児のことばと行動の支援をしています。今回は『みんなの脳世界』に『目は口ほどに心の理解につながるのか?』というテーマで出展しました。こうした研究に取り組んだ背景には、元々、私が慶應義塾大学大学院で心理学を専攻したことがあります。研究だけではなく、公認心理師として現場に出ながらの活動もしてきました。(▲写真3▲)

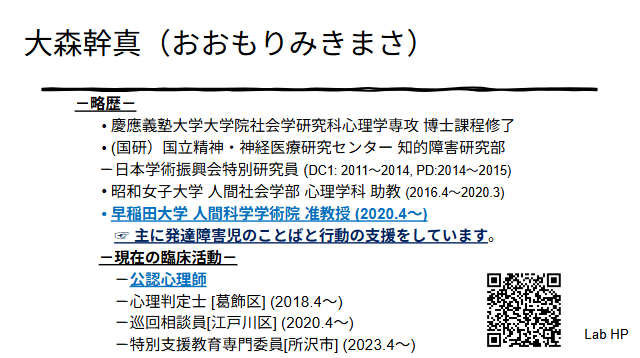

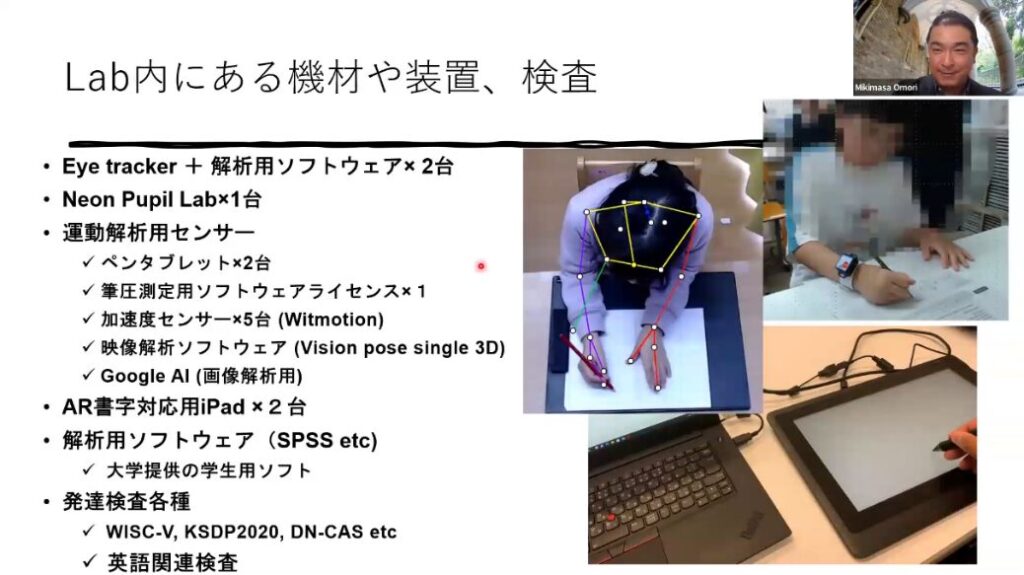

私の研究室では、『子どもの将来の選択肢を増やす』というミッションのもと子どもの研究に取り組んでいます。その背景には、『当たり前を疑って、できることを増やしましょう』、『見えないものを見て、できることを増やしましょう』、『教え方を疑って、できることを増やしましょう』というように『常識を疑いながら考えましょう』という考え方があります。行動支援の側面では心理学的な要素を使いながら、また、目の動きを測定するといった神経科学的なアプローチ、さらには運動機能計測なども含め、『子どもたちの状態が分かるもの』を掛け合わせながら研究を続けています。(▲写真4▲)

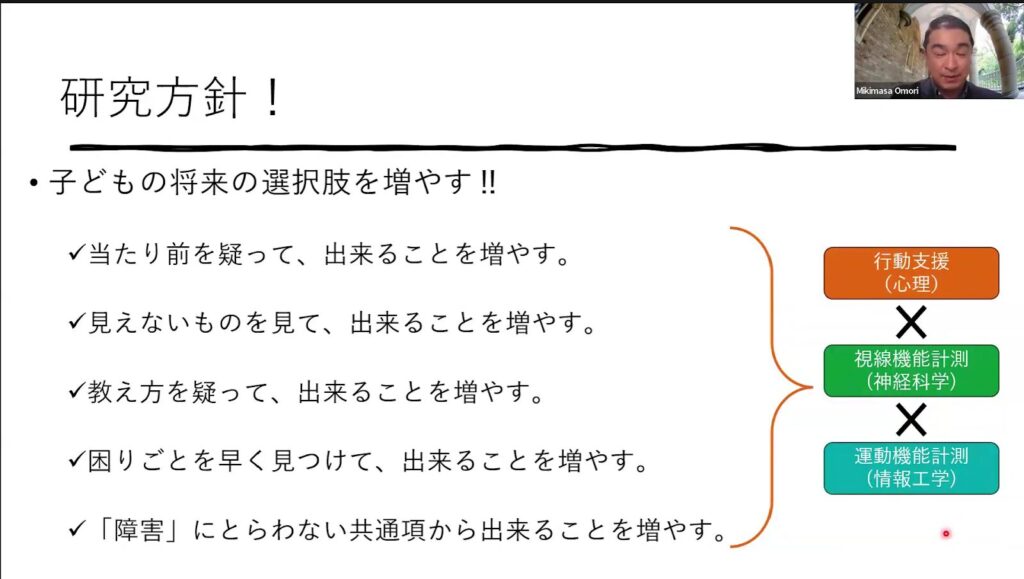

今回の展示テーマは、目の動きで心の動きが分かるのかどうかです。実際に目の動きを装置で測定すると、定型発達の子どもと発達障がいの子どもとでは違いが見て取れます。(▲写真5▲)

青や水色の『○』の1つひとつが目の動きを示しています。大きさにも違いがあることが分かります。定型発達児は、意味のまとまりをポンポンポンと飛んで行くように目が動いていますが、障がいが重く読みが苦手な子は文字単位で読んでいることが分かります。これでは、読んでいても理解につながらないのです。

研究の過程で『読み支援』で上手に読めるようにはなっても、それが理解にまではつながらないことがありました。どういうことなのかと考えたとき、たまたま大学に目の動きを測定できる装置がありましたので使ってみたところ、『これだけ違いがあれば読めないよね』と自分の中で腑に落ちたのです。この結果をもとに発達障がい児に対する介入の方法、訓練の方法を考え直し、支援を始めたのが、目の動きと心の状態に関する研究を始めるきっかけでした。

このように平仮名や漢字の読み書きの支援をしてきましたが、最近では英語の支援にも活かしています。例えば、わずか9個の単語で英語の文字と音の関係性を示すフォニックスを教えてあげると、80個ぐらいの別の単語も読めるようになるという研究結果もあります。

元々はこういった支援だけをおこなっていましたが、勉強ができるようになると学校適応も良くなるのかを英語教室の中で研究したところ、6名の子どもにおいて英語が読めて書けるようになると問題行動のスコアが下がる結果になりました。学習成果によって、その学習に付随した行動変容が見て取れました。

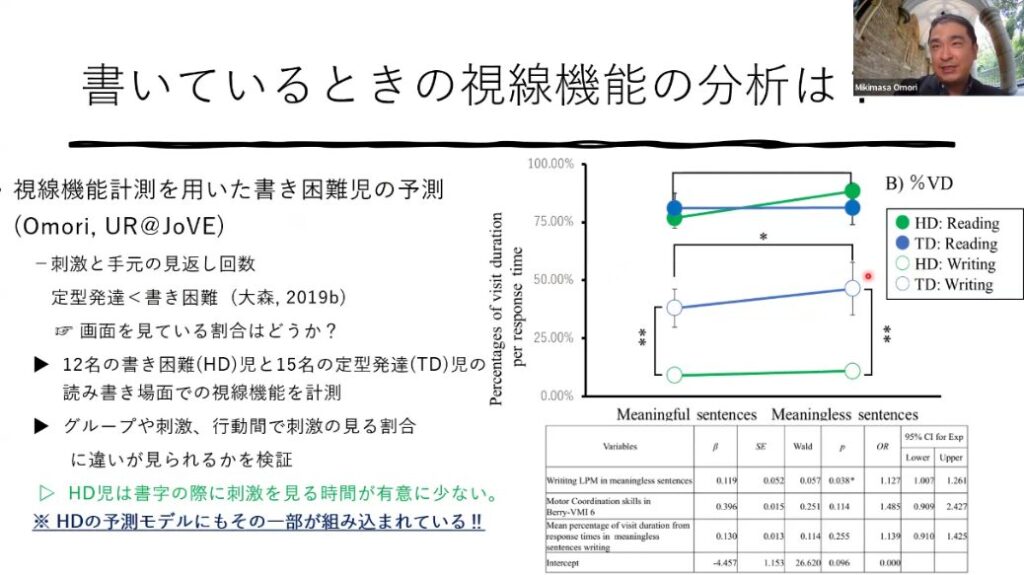

また、研究では視線機能計測を用いて『書き困難児』の予測をしています。読むときの視線を計測した研究は多くありますが、書くときの視線は下を見るために外れてしまい、あまり研究が進んでいませんでした。そこで、研究室では実際、書いているときの目の動きを計測して研究しています。以前の研究では書くことが苦手な子どもは上と下をキョロキョロと見返してしまうことなどが分かっていたので、『読み』と『書き』、両方測定しました。HDというのは、書き困難のお子さんたちのことです。定型発達の子どもと合わせて測ってみました。すると、『読み』は大きな差はないのですが、書くときに青丸と緑丸の差が大きくなっていることが分かりました。(▲写真6▲)

苦手な子は前を見ないで下ばかり見て書くことが見て取れたのです。そこで、前を見て書く練習をすると上手になるという提案も、キョロキョロする回数と合わせて学校に伝えることができれば良いと考えて、今も研究を続けています。

目の動きだけでなくカラダの動きからも

ASDや多動性を早期に予測

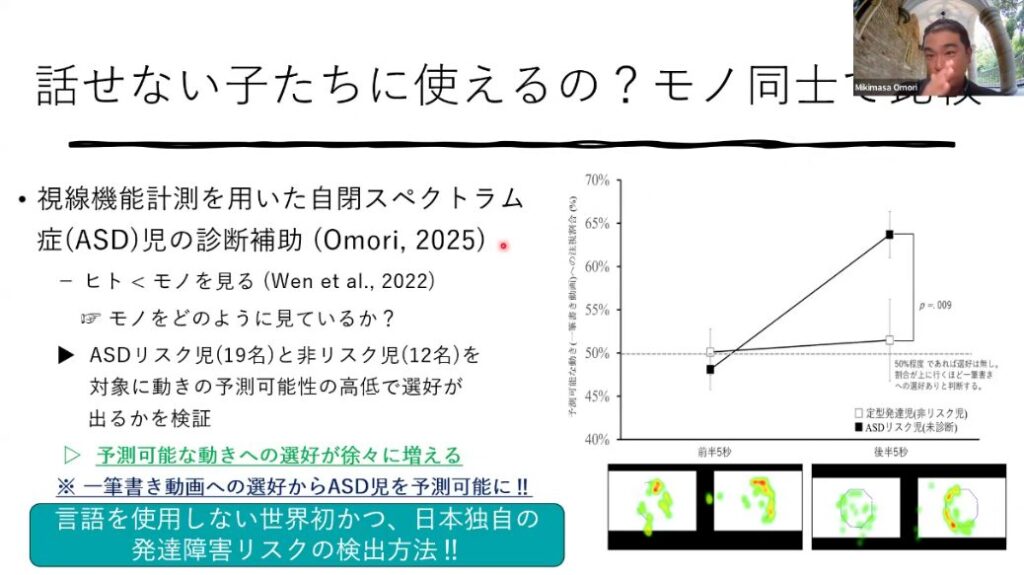

こういう視線の動きをもとにした研究は海外では10~20年前から実施されています。日本だとあまり進んでいなかったので、自閉症などコミュニケーションが苦手な子どもたちの診断の予測に活用できないかと考えて研究に取り組みました。自閉症の特徴として『こだわりがある』と聞いていたので、そのこだわりを、どうにかして目の動きに落とし込めないかとシンプルに考え、『一筆書きで完成形を予測できる』動画と『同じ図形をバラバラな順番でなぞる』動画の2つを用意し、どちらのほうが興味を持って長く見てくれるのかを測定しました。(▲写真7▲)

同時に2つの動画を出して、トータル10秒ぐらい見てもらい、前半5秒、後半5秒で解析をすると、前半5秒は右も左も同じぐらい長く見ていましたが、後半5秒で完成形に近づくにつれて、自閉症の子どもは予測できるような一筆書きの図形を長く見る特徴が出てきました。この特徴は3歳ぐらいの子どもたちから見て取れることが分かってきたので、言語を使用しない世界初、かつ日本独自の発達障がいリスクの検出方法ということでアピールしているところです。

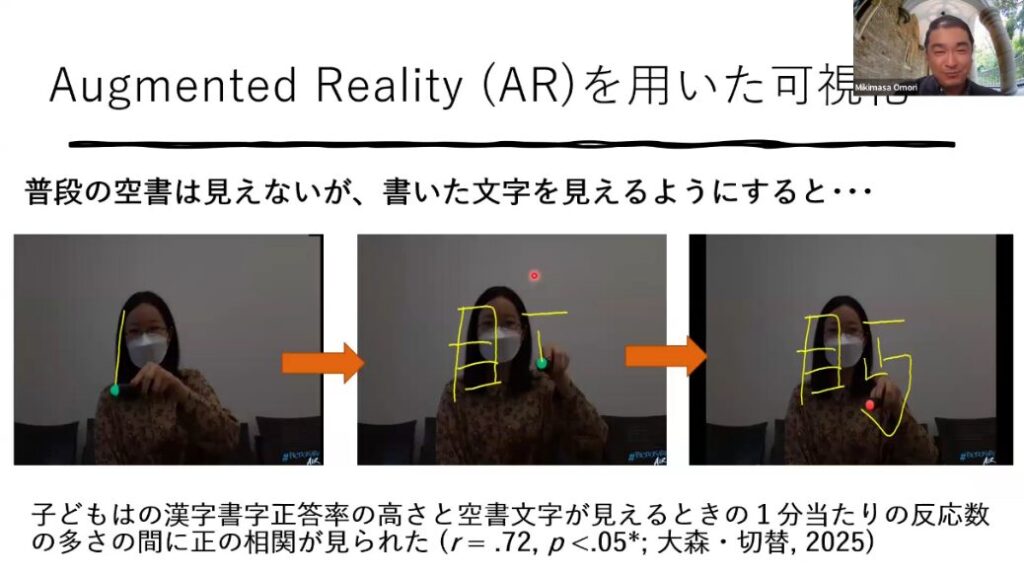

他にもいろいろなものを可視化しようしています。学校では空書といって『みんなで山と空という漢字を空書しましょう、1、2、3』とやったことがあるかと思いますが、本当に覚えるのかなと疑問に思い、拡張現実(AR)で書けるペンを使い実験しました。(▲写真8▲)

グラス型アイカメラも活用しています。解析しながら特徴を見ていこうと考えています。(▲写真9▲)

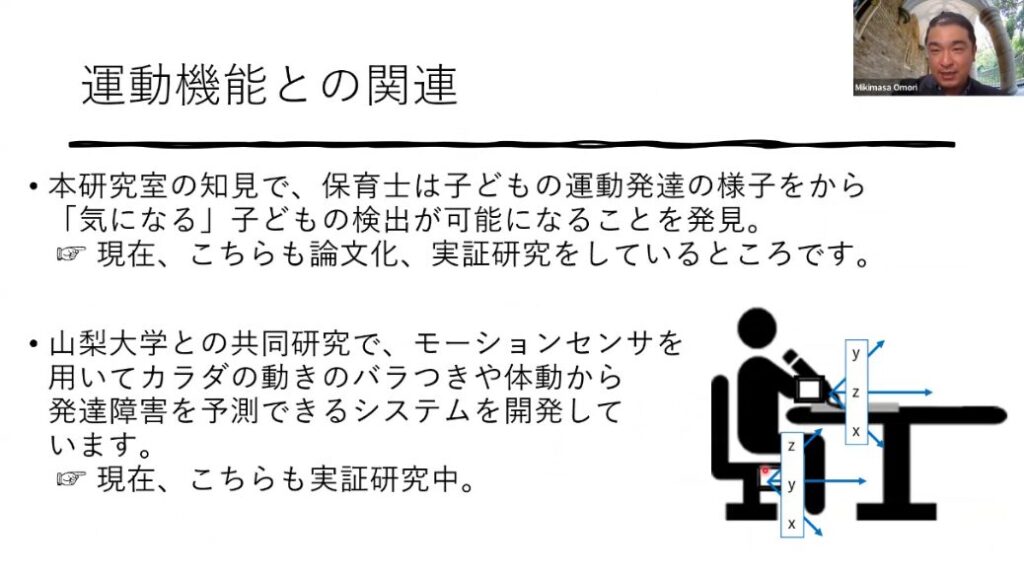

これまでは目の動きから、さまざま障がいや難しさを予測しましょうということをおこなっていたのですが、目の動きを取るとなると現場導入は難しいものがあります。特に学校現場や教育現場、幼稚園、保育園などの現場に持っていくのは大変だということが身に染みて分かる部分もありましたので、もう少し簡略化できないかと考え、体の動きに注目しています。(▲写真10▲)

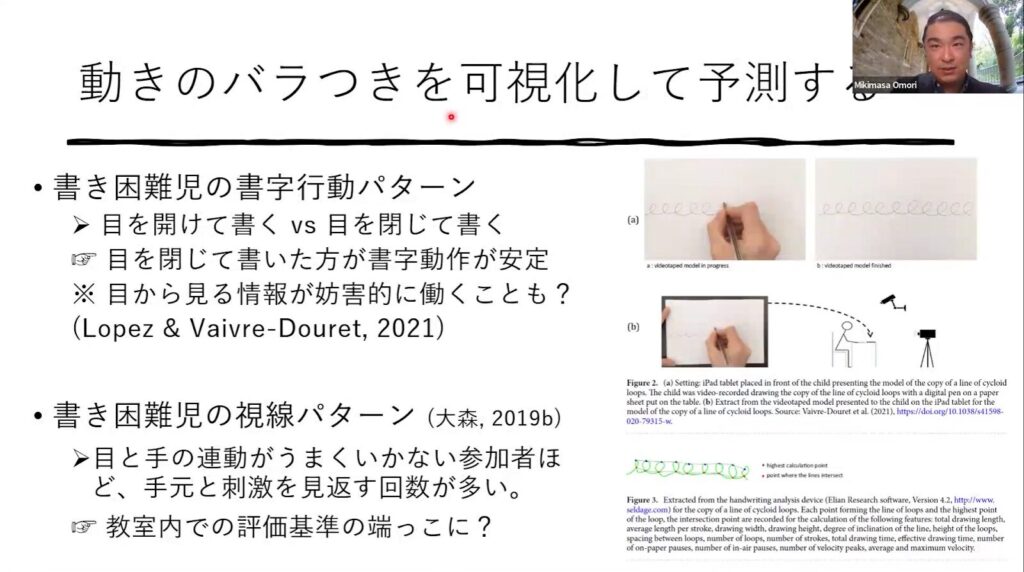

バラつきとは何かと、よく例に出すのが、野球やテニスの素振りです。素振りをどうしてでやるかというと、反復動作をして再現性を高くするためです。多分、苦手なスポーツは動きのバラつきが多くあるはずなので、そこに着想したところ、そういった研究がありました。アイトラッカーとカメラを使った研究でしたが、センサーも活用してデータを取得できないかと研究しています。(▲写真11▲)

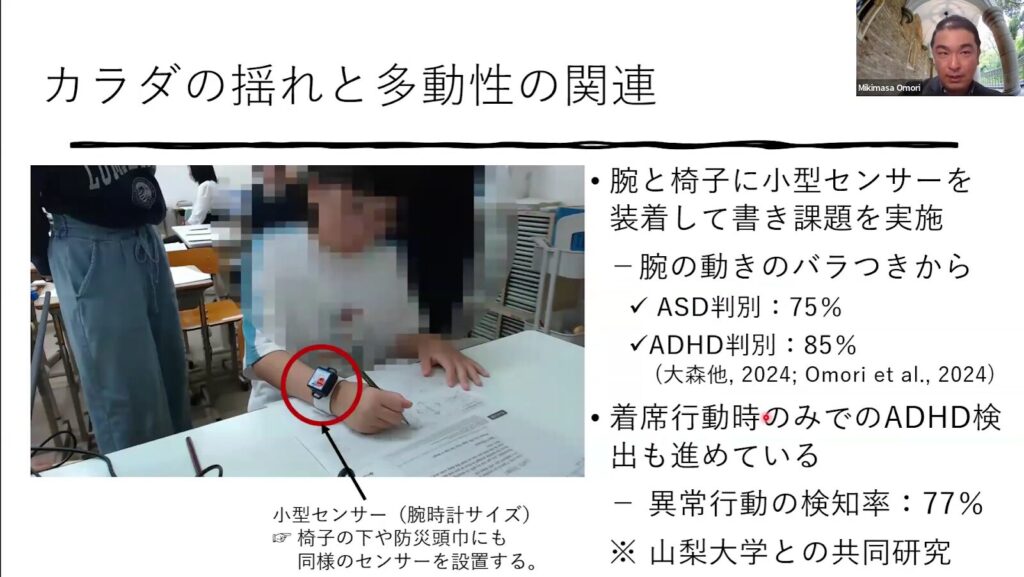

実際には、このように腕や椅子にセンサーを付けて、どのような体の動きがあったのか、そのバラつきから予測できることはないかといったことについて山梨大学の研究グループと共同研究しています。

このような小さいセンサーを付けながらやっていると、現状分かっている範囲では腕の動きのバラつきからASDや多動性が7~8割ぐらいまで分かるというデータも出てきています。実際これが本当に判別できるかはまだ分からないのですが、自分たちが持っているデータでやってみると、検出できる割合がこれぐらいにはなっているということもお話しできると思っています。(▲写真12▲)

「見る」「聞く」「話す」ことから探索して

その子どもにどのような支援ができるのかを考える

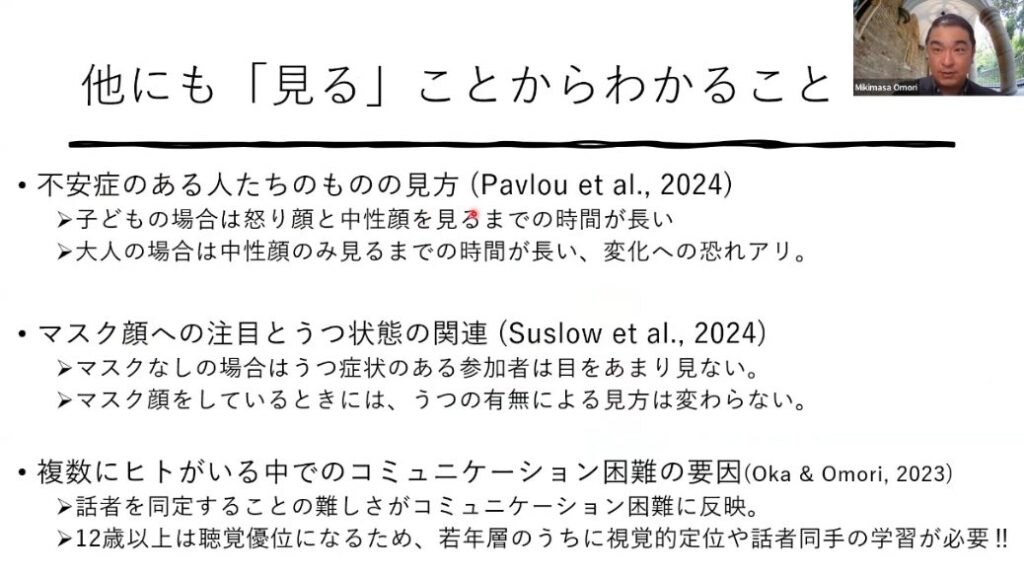

ここまでが大まかな私の実験の研究内容です。目から心を探るという研究は、発達障がいの支援という側面だけでなく、不安症に関すること、顔の注目とうつの関連、複数のヒトがいる中でのコミュニケーション困難の要因など、さまざまな側面に着目して進められています。そういったさまざまな側面での可能性についても展示を通じて理解が深まることを期待しています。(▲写真13▲)

私の研究領域である発達臨床心理学では、『見る』ことはすごく重要な意味を持ちます。視線や運動機能を機械で取れるだけでなく、支援対象者ができることできないことを『見る』、特に子どもができることできないことを『見る』、『聞く』、『話す』ことから探索して、そのときに何を提供できるのかと考えていくのが発達臨床の基本だと思っています。(▲写真14▲)

よく現場ではお話をするのですが、大切なことは心理的な支援だけでなく、『物理的な支援の物差し』を当人には『分からないところ』から差し出してあげること、それが大切ですということも話しています。そのひとつの実践として、本日、お話をしました。

私の大学の研究室は、『いろいろな機材がたくさんあるので臨床心理っぽくないね』と言われます。それもある意味で心理の研究の面白いところだと思っていただければ良いかなと思っています。ありがとうございました」。(▲写真15▲)

早期に見つかれば見つかるほど

キャッチアップをする確率が上がる

石戸:「大変分かりやすくご説明いただき、ありがとうございます。子どもたちの将来の選択肢を増やすというお考えや、『当たり前を疑う』『できることを増やす』という視点は、私たちの『みんなの脳世界』が掲げるテーマとも非常に親和性が高いと感じました。

私たちのニューロダイバーシティプロジェクトは、『未来の当たり前』をつくる取り組みだと考えています。テクノロジーの力を活かしながら、一人ひとりが自らの選択肢を広げ、それぞれに合った学び方・働き方・暮らし方を実現できる社会を目指しています。その意味でも、先生のお話に深く共感しながら拝聴しておりました。

いくつかお伺いしたいのですが、視線の動きを通じてASDなどを早期に発見するという研究についてです。視点の観察から特性を早期に見いだすことには、大きな意義や重要性がある一方で、倫理的・社会的な配慮も欠かせない側面があると思います。その意義と、倫理的・社会的な配慮について、先生はどのようにお考えでしょうか」。

大森氏:「早期発見の意義としては、単純に早期に見つかれば見つかるほど、キャッチアップをする確率が上がるという研究成果が報告されています。そして、早い段階に適切な介入をすることによって、その子の許容量を上げるための選択肢を増やす意思決定がしやすいという研究結果も出ています。

海外ですと診断がつくことによって公共サービスや保険適用に応じた支援を受けられるメリットがありますので、早期に発見をすることが推奨されていますが、日本国内だとまだまだマンパワーの問題があるほか、診断を受けたがらない方々もいらっしゃるので、難しい状況にあると感じています。

自閉症の診断が降りるのは、日本では現状、中央値は3歳ぐらい、平均値では7歳ぐらいです。小学校の入学間際になって、どうしようと慌ててしまう。ただ、臨床の現場では、7歳ぐらいだとキャッチアップするのが少し大変になることが知られていますので、それを例えば法定検診などのときに一緒に実施して検知できるようになると良いのかなと思っています。

また、お医者さんはすごくご多忙で大変だと思うので、お医者さんたちの診断自体を待たずに、支援を開始する意思決定の動線を現場で作ることができれば良いなと思っています」。

石戸:「一方で、こうした研究や取り組みを進めていると、例えば学校で少しでも問題行動が見られるとすぐに発達障がいという『ラベル』を付けてしまうことの弊害を指摘される精神科医の方々もいらっしゃるかと思います。診断を行うことで得られる支援がある一方で、発達障がいは本人の特性と環境との相互作用によって形づくられるものであり、 スペクトラムであるがゆえに、必ずしも一義的なラベリングが適切ではない場合もある、 という議論もあると認識しています。こうしたあたりのバランスの取り方について、 大森先生もさまざまにお考えを巡らせ、また研究や現場での実践の中でご苦心されてきた点も多いのではないかと拝察します。そのあたりのご経験やお考えを、ぜひお聞かせいただけますでしょうか」。

大森氏:「私個人としては、診断が必要か不要かとなったときに、発達障がいに関してはいらないと思う立場です。私の研究のターゲットになりますので、診断されていようがいまいが、椅子に座れない子にはさまざまな子がいます。その子どもたちに提供できる支援を作るのが自分の仕事と思ってこれまでやってきました。

ただ、世の中の現状では行動を詳細に見るよりも、『診断の特性でくくった方が考えるのがラク』と思ってしまう風潮があります。もちろん、それで研究をなさっている方々もいらっしゃいますし、それが必要な場面もあります。私は、そうした研究・実践とは違った視点からアプローチしていますので、私の研究や取り組みに対して一緒にやりたいことがありましたら、やってみましょう!というかたちで保護者の方々にもお話をしています」。

石戸:「おっしゃるとおり、診断を受けるかどうか以上に大切なのは、その子どもが抱えている困りごとを どのように減らし、日々を楽にしてあげられるか という点だと私も思います。先ほどのお話にあった、英語ができるようになった経験が問題行動の減少につながったという事例は、まさにその好例で、とても素敵なお話だと感じました。『できることが増えた』『勉強が得意になった』というポジティブな経験が、行動面にも良い影響をもたらしているのだと思います。もし他にも、こうした『できることの増加』や『得意の伸び』が行動面に良い変化をもたらした事例があれば、ぜひ教えていただけますでしょうか」。

大森氏:「私は元々、学習支援が専門だったので、学習管理の話ばかりになってしまいます。ただ、学習支援をできる人間は心理の分野で非常に少ないのです。心理支援や気持ちの支援、社会性の支援を専門にされている方はたくさんいらっしゃるのですが、もう少し学習支援を専門としている人の割合が増えると良いなと常々思っているところです。

そこで、海外だと学校不適応の原因に学習の不適応があるという割合は結構、高いです。日本だと、どちらかというと気持ちや対人関係が先に来て、学習支援はおざなりにされてしまうところがあります。しかし、学校の先生たちとお話をするときに、『学習支援の工夫だったら私たちは頑張れます』という方もいらっしゃるので、そういうところも一緒に提供していけると良いと思いながらやっています」。

石戸:「特に気になったのは、日本では学習支援ができる人材が非常に少ないという点、そして 視線から発達障がいリスクを検知する研究が海外では10年以上前から進んでいたにもかかわらず、日本ではほとんど取り組まれてこなかったという点です。海外と日本の間に、これほどまでの差が生じた背景には、どのような要因があるとお考えでしょうか」。

大森氏:「私見になってしまうので怒られてしまうかもしれませんが、自分が育った研究室は子どもに対して何かを支援する、研究をするというアイデンティティが強いところでしたので、お子さんたちと接することは日常だったのです。ところが、心理の世界で仕事を始めてみると、お子さんを専門とされている方が少ないというのが影響しているのかなと思います。自分の研究室では、なるべくお子さんたちと接する機会を確保できるようにと思っていますので、そこで裾野が広がれば良いかと思っています」。

石戸:「先ほど、一筆書きを好むというお話や、ASDの子どもが予測可能な刺激を好む傾向があるというお話がありました。こうした特性が明らかになることで、学習環境の設計や支援の方法に多くのヒントが得られるのではないかと感じます。これまで先生の研究を踏まえて、新たに見出された『こういう学習環境が整っていると良い』『こうした支援を行うと学習面に良い影響がある』といった知見や発見があれば、ぜひお聞かせいただけますでしょうか」。

大森氏:「イメージとしては、お話をさせていただいた英語の研究の話が近いと思います。自分のテーマとしてやっていたことは、簡単に言うと『見せる量を操作することによって、学習の仕方は変わるのか』です。国語の宿題では本をたくさん読み、しかもそれを繰り返し読みなさいと言いますよね。先ほど視線の動きのところでお子さんたちに読みなさいと言っても、なかなかできないだろうなと思います。ただ、研究や実践を積み重ねていくと、そういう子どもたちでも単語や短いユニットは理解できるようになります。

全体を一気に出すよりも、読んだら次、読んだら次というように、できるところを少しずつ積み重ねていくような、経時的な変化をしていくようにする、読まければいけないところだけを見せて理解を積み重ねていくと理解が上がるのかをやってみたことがあります。

それがうまくいき、それ以前は300字ぐらいの文章を読んで理解しましょうというのもできなかった自閉症や学習障がい、定型発達の子どもたちが、8~9割ぐらいまでは理解できるようになったというデータが出ています。ただ、その子たちは、『文章全体を繰り返し読みなさい』という方法では成果が出ていないというデータも出ていますので、自分の研究の中では見せ方の工夫は支援の中で大事であると思っています」。

石戸:「そういう結果を実際に学校現場や家庭に導入されていらっしゃるのですか」。

大森氏:「そうですね。学校に呼ばれて、支援学校と支援学級の自立活動の時間に使いたいという要望があるときには提供していますし、ご要望があれば開示しています。よく『アプリを作らないのか』と言われますが、『ノウハウがないので分かりません』と答えています。ただ、学校ですと通常のPCソフトでできる範囲のものの方が喜ばれるということですので、そういう制作方法を開示してお伝えするようにしています」。

ニューロダイバーシティの社会の実現には

「人を人として知る」ことが何よりも大切

石戸:「発達障がいをどのように捉えるかについては、これまでさまざまな変遷があったかと思います。大森先生のご専門である発達臨床心理学の立場から見たとき、ニューロダイバーシティという考え方は、従来の発達障がいの概念や支援のあり方にどのような変化をもたらしているのでしょうか。

また、発達臨床心理の専門家の間でも、従来とは異なる新しい考え方や視点が生まれてきているのか、その点についてもお聞かせいただけますでしょうか」。

大森氏:「私個人としては、診断横断的な対象として、さまざまな障がいに推定するような問題行動をピックアップして支援をおこなってきましたので、ある意味ずっとニューロダイバーシティな意識で研究に取りくんできました。

自分個人でそこまで大きな変化はないのですが、学生たちに講義や実験をするときに『特定障がいの子だと思っていたけれども違う障がいの特徴を見てとったから分からなくなった』ということがあります。

私個人としては、分からなくなったと学生から聞くのは良い言葉で、『覚えているはずのことが違うのは、なんでなんだ』と考えてくれていると理解しています。『なんで違うの』となったときに、『新しいことを知りましょう』というテーマができる、そういう良い影響が出るように学生には話をしています」。

石戸:「大森先生が思い描いていらっしゃるニューロダイバーシティの考え方は、まだ学校現場に十分に根付いているとは言い切れず、だからこそ先生が日々ご奮闘されているのだと拝察します。では、学校や地域、さらには社会全体にこの考え方を浸透させていくためには、どのようなところから変えていくことが効果的だとお考えでしょうか」。

大森氏:「そこも難しい問題なのかなと思いますが、1つは最低限、『知ってもらうこと』が大事だと思っています。『知らないと何もできないでしょう』ということです。知らないと多くの人は遠ざけることしかしないでしょう。だからこそ、まずは触れあってみてくださいと学生や他の人たちには言うようにしています。

実際に触れてみて、もちろん嫌な体験をすることもあれば、好ましい体験をすることもあると思いますので、その上でできることを判断していけば良いのかなと思っています。ですから、触ったことがない人が多すぎるというのが1つの課題かもしれません」。

石戸:「ニューロダイバーシティでは、すべての人が脳や神経の多様性を持っており、だからこそべての人が対象となる運動であると考えられています。特性を障がいとして捉えるのではなく、一人ひとりの個性として活かしていこう、そしてそのような社会へと変えていこうという理念が中心にあります。その一方で、現実には『綺麗事では片づけられない苦しさや生きづらさ』が存在することも、常に忘れてはならない視点だと思います。こうした背景を踏まえたうえで、特性を活かす社会をどのように捉えていらっしゃるのか、大森先生のお考えをぜひお聞かせください」。

大森氏:「特性を生かす社会については個人的には賛成です。ただし、どんな場面でも自分の特性が優先されるわけではないことも事実だと思いますので、そこの線引きで過剰要求になってしまう理由が障がいであるというのは違うと思うこともあります。

もちろん、障がいがあるなしに関わらずだと思いますが、その中で、できること、できないことを伝え共有していくという双方のやり取りのきっかけになると良いかなと個人的には思っています。話し合ってすり合わせですね」。

石戸:「実際に学習支援のご活動を拝見していると、先生が一人ひとりの『その子らしさ』を大切にされていることを強く感じます。では、多様性を大切にするとは、具体的にどういうことなのか。また、その考え方は実際の支援や行動として、どのような形で表れるものなのでしょうか。先生のお考えをぜひお聞かせください」。

大森氏:「実際、行動面に多様性がどこまで反映するか。みんながみんな多様であることは間違いないと思いますが、言いたいことを言えるかどうかが大事です。子どもたちが自分で主張できるようになって、ただ『はい』と『いいえ』だけではなく、例えば7割くらいは言いたいことが言えるようになるともっと楽しくなるかもしれないといったことは考えます。学習支援を提供するというのは、そこを学ぶための選択肢の提供でしょう。そこで、『望むのだったら提供する』、『望まないのだったら拒否する』ということはもちろんお伝えしています」。

石戸:「大森先生が現在取り組まれているように、テクノロジーを活用して科学的に解明し、その知見を支援へとつなげていく取り組みは、臨床心理の領域全体にも広がりつつあるのでしょうか」。

大森氏:「どうですかね。脳機能に注目して病態を探るということは、私も病院の研究所にいたことがありますので、病態研究自体はとても多くおこなわれていると思いますが、私が多分調べきれていないのだと思います。ただ、AIを使って何かをするということはおこなわれていると思いますので、なくはないのかなとは思っています」。

石戸:「心理の分野を志す研究者の方々に求められるスキルやリテラシーも変わってきていますか」。

大森氏:「心理の支援をするとなったときには『コミュニケーション能力が求められますので大事です』という話をしています。あと、体力も大事です。お子さんとマンツーマンだったら結構、自分の体力も削られますから。あとは、『餅は餅屋』と共同研究者の先生もおっしゃっていますので、例えば心理の人間が情報工学とAIのことを1人で全部完結する必要はないと思っています。

ただ、心がけていることや学生たちに話すこととしては、例えば要求をしたいことがあるのだったら、最低限、向こうが分かるような言葉、分かるような内容を知っておく努力はしなければいけないということです。自分にも言いますし、学生にもしていますので、そういう意味では守備範囲は広がったという感じはしています」。

石戸:「私たちはニューロダイバーシティ社会の実現を掲げて活動していますが、先生ご自身は、これから先の10年後、20年後に、どのようなニューロダイバーシティ社会が実現していてほしいとお考えでしょうか」。

大森氏:「人のことを知ってほしいということが最も強い願いだと思います。今、障がいのあるなしに関わらず、人を人として知る機会というのが減ってきています。小学校のお友達とのやり取りを見ていると、昔は外で『遊びましょう』というのができましたが、今は家の中でやらないといけないことが増えてきて、外で遊ぶ時間が減っていますので、そういう部分も含めて、どのように人となりを知っていくのか。昭和に戻る必要はないと思いますが、違った形で知っていくことが出てくると良いと思っています。そうなったときに、直接会って上手に喋れる子もいれば、テキストのやり取りで上手に喋れる子もいますので、そういう部分で個性が出てくると良いと思っています」。

石戸:「先生が描かれる理想的な社会に向けて、私たち一人ひとりにできること、そして果たすべき役割は、どのような点にあるとお考えでしょうか」。

大森氏:「研究者としてはアウトリーチが大事だと思っていますので、そこの部分はやらなければいけないと思っています。心理の業界ですと、公認心理師が資格化されましたので、臨床心理と合わせて認知度は広まってきてはいると思いますが、その次に何をしようかと思ったときに、どういう対象に何を提供していくのかが大切になります。個人的には1歳半検診や3歳検診に付き合っていた部分もありますので、そこのところをもっと有益にできないかと思っています」。

石戸:「今、先生から『アウトリーチ』という言葉を挙げていただきましたが、『みんなの脳世界』にも、アウトリーチ活動の一環として多くの方々が参加してくださっている側面があります。最後に、今後の『みんなの脳世界』に期待されることや展望について、ぜひお聞かせいただければと思います」。

大森氏:「実はあまりこういうメディアに出るのは好きではありませんでした。そのため、どうしようかなと思ったところもあるのですが、自分たちの取り組みを能動的に知ってもらう必要があることは常々感じていましたので、この度は貴重な機会と思い参加させていただきました。本当にありがとうございます」。

石戸:「ありがとうございました。私たちも大森先生とともに、子どもたちの将来の選択肢を広げていくために、これからも『みんなの脳世界』の取り組みを一層進めていきたいと思います」。