障がいの有無や年齢、性別、人種などに関係なく

全ての人が活躍できる社会を実現する

―川崎市が取り組む「かわさきパラムーブメント」―

2025年8月17日

B Labが主催する「ニューロダイバーシティプロジェクト」では、脳や神経の多様性を尊重し、誰もが自分らしく力を発揮できる社会の実現を目指しています。今回のニューロダイバーシティプロジェクト・インタビューシリーズでご紹介するのは、障がいの有無や年齢、性別、人種などに関係なく誰もが活躍できる社会の実現に向けた川崎市の取り組みです。全国の自治体に先駆けて2016年から「かわさきパラムーブメント」を開始し、マジョリティもマイノリティも混ざり合った共生社会を目指しています。川崎市 市民文化局 パラムーブメント推進担当の赤沢 泰生氏(▲写真1▲)と佐々木 悠介氏に、取り組みの背景や具体的な内容、今後の展望などについて、B Lab所長の石戸 奈々子(▲写真10▲)がお聞きしました。

誰もが自分らしく自己実現ができる地域を

行政と市民が一緒に作り上げていく

石戸:川崎市は2016年から『かわさきパラムーブメント』という取り組みを開始し、目に見える障がいだけではなく、一人ひとりが抱えている目に見えない課題にも着目した取り組みを展開しています。ニューロダイバーシティプロジェクトの先駆けともいえる取り組みについて、ぜひ、お話を聞かせてください。

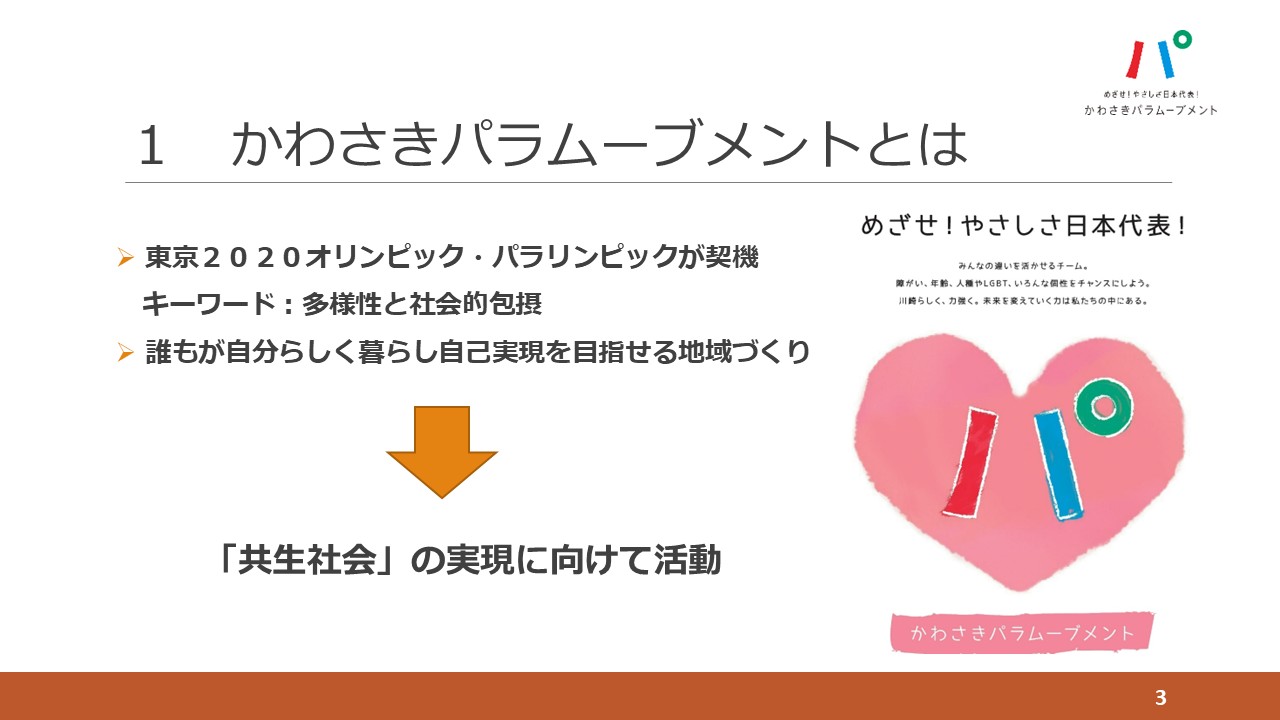

赤沢氏:『かわさきパラムーブメント』とは、障がいや年齢、人種、性的マイノリティに関係なく、全ての人が活躍できる社会の実現を目指し、川崎市と市民が一体となって取り組んでいる運動です。取り組みのきっかけは、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会です。パラリンピックが象徴している多様性と社会的包摂の2つの要素を活動の根幹とし、スポーツはもちろんのことスポーツに限定をせず、障がいや年齢に関係なく、誰もが自分らしく自己実現を目指していく地域づくりに向けて活動をしています。(▲写真2▲)

『めざせ!やさしさ日本代表!』というスローガンが書いてありますが、川崎市と市民の方々がチームになって共生社会の実現に向けて活動しています。

参考:かわさきパラムーブメントHP 「かわさきパラムーブメントについて」

https://www.city.kawasaki.jp/2020olypara/page/0000084341.html

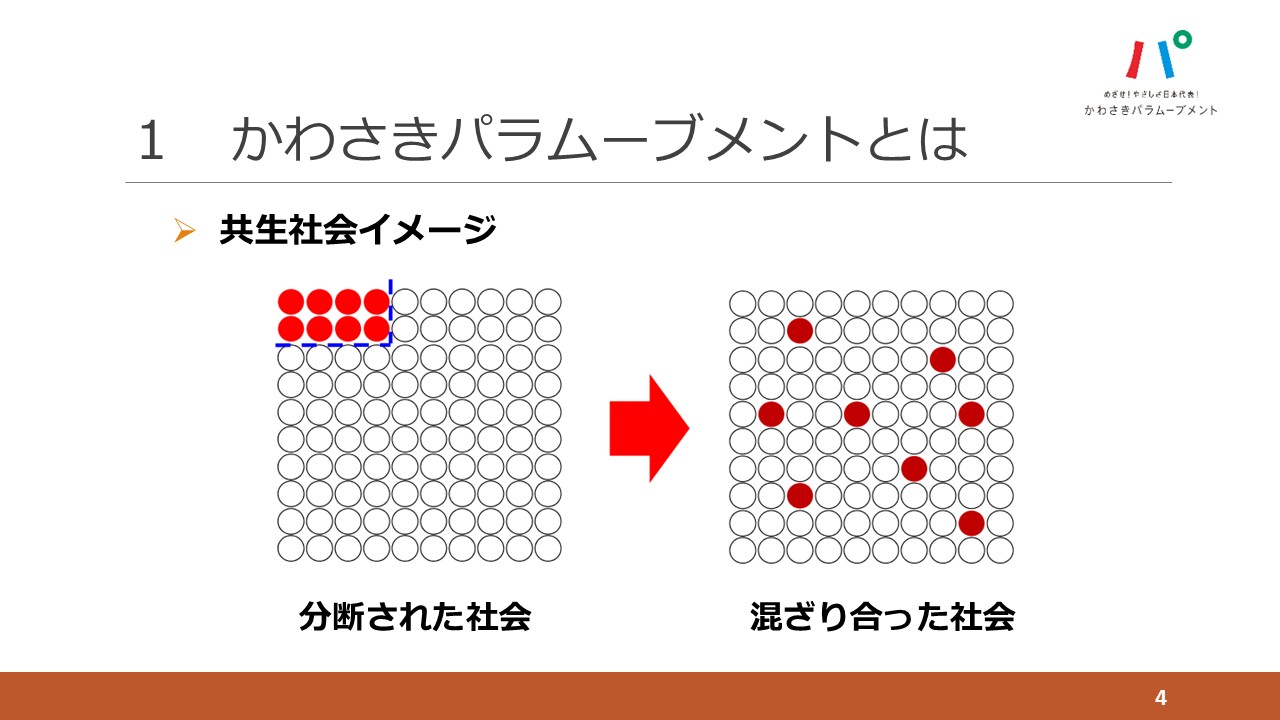

かわさきパラムーブメントが目指しているのは、いわば『混ざり合った社会』です。(▲写真3▲)

社会や障がい、年齢に関係なく、誰もが自分らしく自己実現を目指していますので、マイノリティの方々(赤い丸)を集めて分離する社会ではなく、マジョリティ(白い丸)、マイノリティ関係なく、個人として認められて、社会の中に混ざり合っていくような社会を目指しています。

「かわさきパラムーブメント」で定められた

「未来へ残していく」7つのレガシー

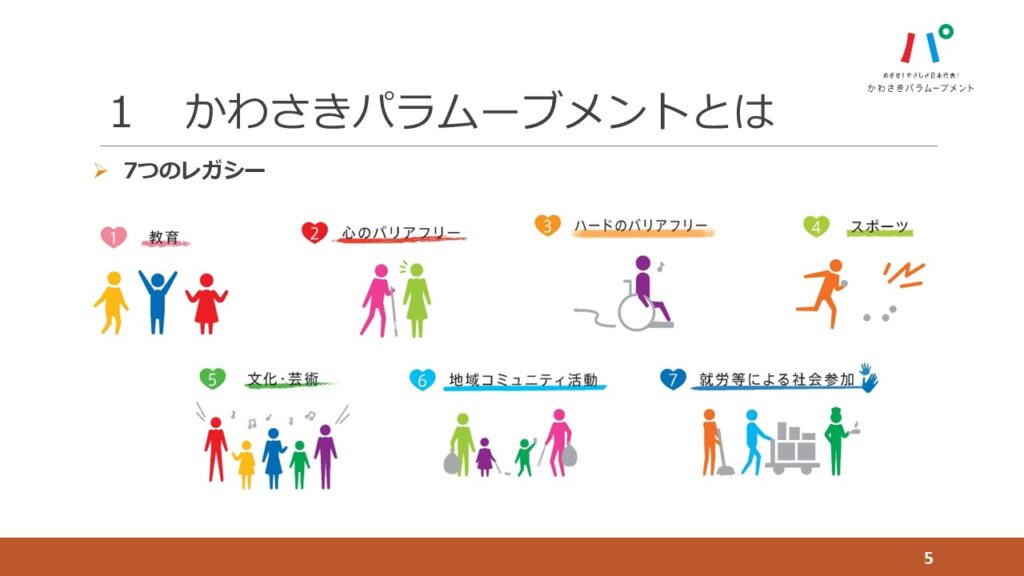

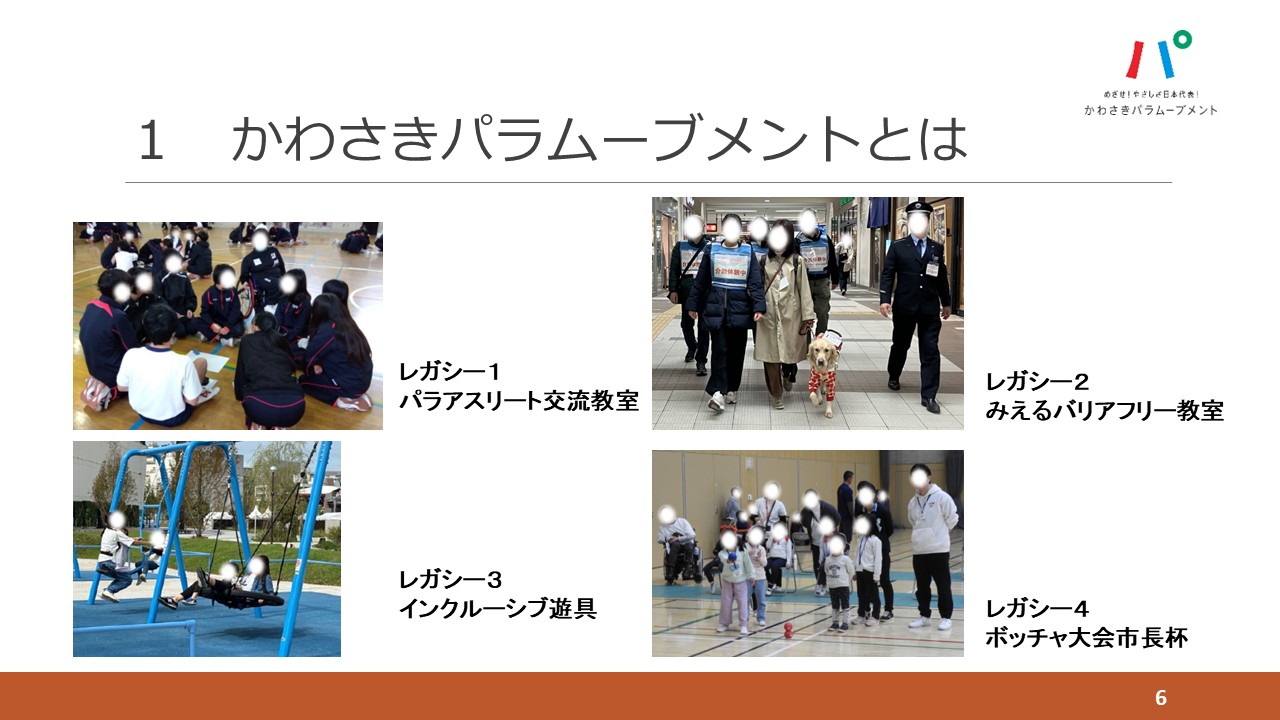

混ざり合った社会を目指していくために、川崎市では多様性と社会的包摂に関するレガシーを7つ定めています。ここでのレガシーとは、これまでの結果という一般的な意味もありますが、それよりも『これからの目標』という意味合いです。『未来へと残していくもの』という意味でレガシーと呼んでいます。(▲写真4▲)

7つのレガシーは、『障害の社会モデル』という考え方に基づいています。この考え方を理解するには、日常生活で社会的マイノリティの方が困っている場面をイメージしていただければとわかりやすいと思います。例えば、あるお店に入るまでに階段があって車椅子利用者が入店できないというような場合、障害の社会モデルでは『階段があることが社会に障がいを作り出している』と考えます。肢体不自由という『個人の障がい特性』ではなく、社会の側が障がいを作り出しているという考え方に根差しているのです。こうした考え方に基づき、物理的・心理的なバリアをなくしていこうと考え、この7つのレガシーを定めました。

それぞれのレガシーにおいて、どのような取り組みをしているのかを説明します。まず、レガシー1は教育です。将来を担う子どもたちが社会的マイノリティに対して正しく理解、行動できるように取り組みを進めており、パラアスリートとの交流教室を開催しています。この取り組みでは、市立中学校の生徒と外部からお招きをしたパラアスリートが、一緒に鬼ごっこや借り物競争などの遊びをするとき、どうやったら自分たちと一緒にできるのかという工夫をみなで話し合って決めています。共生社会の実現に向け生徒一人ひとりが考えを深める場となっています。(▲写真5▲)

レガシー2は心のバリアフリーです。多くの人は、普段、なかなか関わることの少ない人たちに対して、無意識のうちに壁を作ってしまいがちです。そこで、レガシー2では、いろいろな人たちとの交流を通してお互いに違いを認め合い、行動することを目指しています。市内の武蔵小杉で実施したイベントでは、公共交通機関での乗り換え時などで障がい者の困りごとに気がついたときの接し方を学びました。公開型で実施し、参加者はもちろん、プログラムを受けていない人たちに対しても、心のバリアフリーを実践し、混ざり合った社会の実現に向けた取り組みを発信できました。

レガシー3はハードのバリアフリーです。障害の社会モデルに基づき、日常生活や趣味など、さまざまな活動をするときに、移動や活動の妨げになるハードのバリアを取り除くことを目標に掲げています。その取り組みの一例として、インクルーシブ遊具の設置があります。通常、ブランコは座った姿勢で楽しみますが、姿勢を保ちにくい子どももいます。そんな子どもたちも楽しめる設計にし、しかも大きいので大人と一緒に遊べます。

レガシー4はスポーツです。障がいの種類や有無、年齢になどに関係なく誰もがスポーツに親しめるようにする取り組みです。代表的なものとしてはパラスポーツのボッチャの大会を開催し、川崎市長の名を冠した市長杯を実施しています。

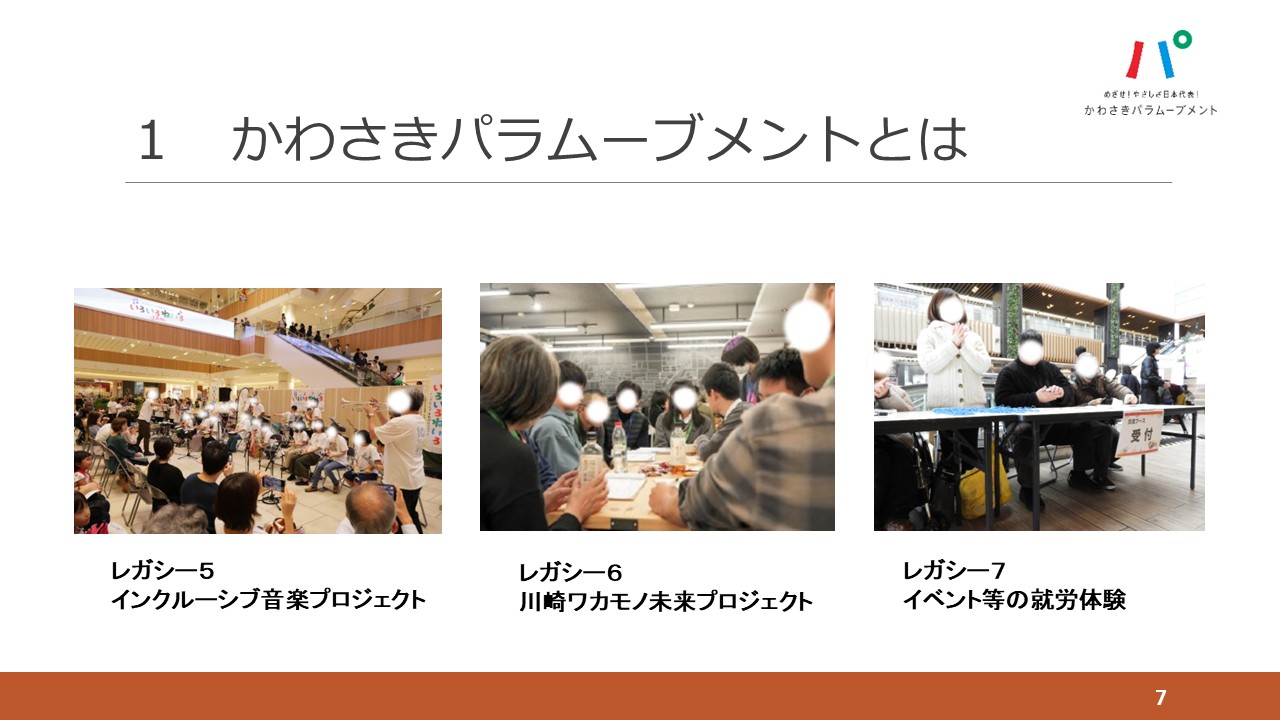

レガシー5は文化芸術です。絵や音楽などの芸術に親しむことは、自己表現や自己実現への一歩です。川崎市では市内にある豊富な芸術施設を活用しながら取り組みを進めています。一例としてインクルーシブ音楽プロジェクト「いろいろねいろ」があり、障がいの種類や有無、年齢も違う参加者が自由に音を奏で、繋がりを感じるという取り組みです。(▲写真6▲)

参考: かわさきパラムーブメントHP 「インクルーシブ音楽プロジェクト「いろいろねいろ」について」

https://www.city.kawasaki.jp/2020olypara/page/0000152297.html

レガシー6は地域コミュニティ活動です。少子高齢化や人口減少など、今後、社会構造が変化していく中であっても、持続可能なまちづくりを進めていくために、さまざまな事業者や団体の力を借りて多様な人たちが地域コミュニティに参加できるようにする取り組みを進めています。一例として『川崎ワカモノ未来PROJECT』があります。市内在住、在学の高校生がやりたいことを自分たちで発案をして、大学生や地域の大人のサポートを受けながらプロジェクトを進めていきます。

最後のレガシー7は就労による社会参加です。職業や趣味の活動を通じて社会に参加できるようにする取り組みで、就労体験者には市内で開催されるさまざまなイベントで案内係や清掃などをしていただきます。実際に働くことで、仕事に対する楽しさや社会的な繋がりを感じられるようにする取り組みです。(▲写真6▲)

企業・学校・市民・地域と協力して

「クワイエットアワー」や「バリアフルレストラン」を実施

ここまで説明した取り組みは、川崎市全体で推進していることです。次にパラムーブメント推進担当が独自に進めている取り組みについて説明します。1つは『クワイエットアワー』の取り組みです。こちらは、商業施設において一定時間、音や光を制限して、光や音などの外部の刺激に疲れやすい感覚過敏を持っている人が買い物をしやすいようにするための環境を整えていく取り組みです。

2017年に一般社団法人日本発達障害ネットワークのプロジェクトに参加したことがクワイエットアワーを実施するきっかけでした。レガシー2の心のバリアフリーとレガシー3のハードのバリアフリーを実現する取り組みとして、2019年にイオンスタイル新百合ヶ丘店で試行的に実施しました。その後に、大学や関係団体と連携をして当事者の声を踏まえながらサポートブックを作成しました。

サポートブックを作った理由は、外見からは分かりにくい発達障がいの症状を一般にも広く知っていただくこと、クワイエットアワーに賛同いただいた事業者が独自に実施しようとした時に、サポートできるチェックシートにしたいという目的がありました。クワイエットアワーや感覚過敏を周知したいという人たちから『サポートブックを貸して欲しい』という依頼もあり、現在ではスーパーマーケットや家電量販店で定期的にクワイエットアワーを実施していただいています。

このクワイエットアワーは相模原市や沖縄県など、川崎市以外にも広がりを見せているので、一つの成功事例であると考えています。サポートブックを作った後に市内の東急ストアに実際に様子を見に行ったところ、照明の本数を減らして光による刺激を軽減していたり、緊急時の放送を除いて店内でのBGMをカットして音による刺激を減らしていたりと、感覚過敏の人も買い物をしやすい環境が整えられていました。(▲写真7▲)

参考:かわさきパラムーブメント「クワイエットアワー実施のためのサポートブック」

https://www.city.kawasaki.jp/2020olypara/page/0000134874.html

続いて『バリアフルレストラン』の取り組みを紹介します。この取り組みは公益財団法人日本ケアフィット共育機構と共に実施しています。社会が作り出す障がいとは何か、当たり前とはなんだろうかと問いかけ、プログラムを体験した後に行動変容を促すという目的で実施しています。

『バリアフルレストラン』は一般の人たちにも参加していただけるプログラムです。店内では車いすの利用者が多数派で、一般的には『障がいがないとされている健常者が障がい者』という逆転した世界を体験いただくプログラムです。車椅子の利用者が多数派ですので店内には椅子が用意されておらず、天井は車椅子利用者に合わせて低くなっています。半ば強制的に健常者が社会的な障壁のある環境に置かれることで、パラムーブメントの根幹にある障害の社会モデルという考え方に触れていただくということと、障がいの問題を自分事として引きつけて考えてもらうことを目的としています。川崎市内の商業施設、学校、地域のイベントなど各所で、対象を分けながら広く実施しています。

2024年度は川崎市立高等学校で、生徒主体でバリアフルレストランのイベントを実施しました。本番が文化祭ということもあり、生徒には事前に5回のワークショップを受けていただき、そのお披露目という形で、文化祭でバリアフルレストランのワークショップを受けていない一般の生徒や来場者に広く体験していただきました。来場者は、天井が低いために腰をかがめながら、いわば『障壁』を感じながらバリアフルレストランを体験していました。(▲写真8▲)

参考:かわさきパラムーブメント「令和6年度 市立川崎高校の文化祭でバリアフルレストランを開催しました!!」

https://www.city.kawasaki.jp/2020olypara/page/0000169378.html

パラムーブメント推進担当では、合理的配慮の提供に関する取り組みを市職員向けに進めています。実施目的としては、障害者差別解消法が施行され、すべての職員が合理的配慮に関する考え方や心のバリアフリーを理解し、障がいのあるなしに関わらず、誰に対しても同じように行政サービスを提供できるようにという目的で実施しています。合理的配慮の提供などに関する基本方針をまず定め、それに基づいて市職員向けにサポートブックを作成し公開しています。(▲写真9▲)

このサポートブックを活用しつつ、管理職から一般の職員に向けて研修を実施しています。ただ、知識の面だけでは偏りも出てくることが想定されますので、実際に外部から当事者をお招きし、職員に対して講義をするほか、視覚障がい者等に対する介助体験を実施しています。

少しずつの変化ではあるが

行動変容は確実に起き始めている

石戸:ありがとうございました。網羅的に取り組まれていて素晴らしいと改めて思いました。目に見える障がいに対する認知や問題意識は広がりつつある中で、目に見えない発達障がいや感覚過敏に対しても取り組まれたことも大きな特徴だと思います。

『かわさきパラムーブメント』を取り組むにあたり、行政、そして市民のみなさまに、最初から問題なく受け入れられたのでしょうか。

赤沢氏:社会モデルの浸透という点においては、意識調査を行っています。浸透度合は、徐々に広がりつつありますが、まだ2割程度であり、引き続き社会モデルについての広報は必要だと思っています。

石戸:現時点での浸透度が2割ということですが、2016年から取り組みを始められて、行政の職員や市民など、さまざまなステークホルダーの方々の行動変容を感じていらっしゃいますか。

赤沢氏:一例にはなりますが、『バリアフルレストラン』に取り組んだ川崎市立川崎高校では、その経験を通して『社会が障がいを作り出している』ことに気づき、川崎区を走行している市バスの中にステッカーを貼るアイデアを考え実行しました。このように本当に少しずつの変化ではあるのですが行動変容はあったと思っています。

石戸:自発的に取り組んでくださる事例が増えてくると嬉しいですよね。時間がかかったとしてもインクルーシブな環境について考える学びを提供し、継続することが、インクルーシブ社会の実現につながると感じます。

クワイエットアワーに関しては、商業施設における導入としてはおそらく川崎市の事例が日本で初めてではないかと思います。商業施設側の戸惑いも当初はあったのではないかと思いますが、導入当時の反応、それから導入後の効果について教えてください。

例えば、イギリスでは商業施設でのクワイエットアワーの導入が進んでいますが、対象と考えていた感覚過敏の当事者の方々だけではなく、その時間を狙って来店するお客様が増え、結果として売上も増える効果もあったそうです。そのような商業施設側の反応や、導入後の効果について知りたいです。

佐々木氏:クワイエットアワーの当初の取り組みについては、赤沢に代わってもう一人のパラムーブメント推進担当である私の方からお話をさせていただきます。開始当初、店舗の人たちには感覚過敏の知識はありませんでしたので、まず理解を深めるために講習を開催し『クワイエットアワーとは何なのか』を知ってもらうところから始めました。実際に始めるときには、照明を暗くすることで目が不自由な方やお年寄りの方々に新たな危険がもたらされるのではないかという不安をお持ちになっているようでした。そこで、どのぐらいの照明の暗さにするのかなども慎重に検討しながら進め、実施していきました。

実施した後にクワイエットアワーに参加した方々にお聞きしたところ、やはり暗くて見にくいといったご意見もありましたが、『音もなく落ち着いた環境で買い物ができた』というお話をされているお客様が多くいらっしゃいました。店舗側からは、照明やBGMなどがあるが、どれをどこまでやればいいのかの判断が難しいといったお話はありました。

石戸:実施を踏まえて、検証がなされているかと思いましたし、サポートブックも作られています。『クワイエットアワー』の取り組みは川崎市内ではさまざまな商業施設に広がっているのでしょうか。

赤沢氏:市内で確認ができているのはヤマダデンキのみでして、歩みはまだゆっくりなのかなと思っています。

石戸:クワイエットアワーは我々としてもこれから広げていきたい取り組みの1つですが、広がりのスピードがあがらない理由は何でしょうか。

佐々木氏:実施する側にとっては、感覚過敏の方に配慮する重要性は分かりつつも、照明を暗くすることで商品が見えにくくなるなど、営業に多少の影響が出てくるところが大きな理由の一つになっています。危険性も理由の一つです。目が不自由な方が暗いことで転んでしまった時にどうしたらいいのだろうかと考える店舗も多いようです。また、照明を暗くしたり、BGMを切ったりすることを営業時間内で多忙な時にきちんとできるのか、手間がかかるのではないかという話は聞きます。

石戸:クワイエットアワーについて、もうひとつお伺いしたいことがあります。多様な大学や医療関係者と連携しながら進めていらっしゃるかと思いますが、どのような役割分担で実施されているのでしょうか。また、そういうチーム体制はクワイエットアワーの取り組みのみならず、パラムーブメント全体に広がっているのでしょうか。

佐々木氏:最初の試行実施の時に、明治大学に協力をお願いして、実際の効果測定調査を行っていただきました。また、サポートブックに関しては、障がい福祉領域において複数の事業を展開しているリタリコに入っていただき作成していただきました。さらに、さまざまな商業施設にご協力いただいき、実施に関わる、不安点や課題を抽出していただきました。

石戸:サポートブックは先ほどの話ですと、相模原市など、市の枠を越えて普及しているようですが、川崎市の影響を受けて、今どのぐらいの市で取り組みが始まっていますか。

赤沢氏:実際にどこで取り組まれたかは調査をしてないのでわかりませんが、ただ、相模原市や沖縄県のコープ牧港で定期的に実施をして、毎年『サポートブックを使わせてもらっていいですか』と問い合わせがあります。このように現在、実施していただいているところは引き続き継続していただきながら、さらに広がっていくことを期待しています。

石戸:川崎市が一連の取り組みをするにあたって参考にした事例はあるのでしょうか。

佐々木氏:クワイエットアワーやサッカーのえがお共創プロジェクトは、イギリスの事例を参考にしています。当市が東京2020オリンピック・パラリンピックでイギリスのホストタウンになったことから、イギリスのクワイエットアワーやサッカー場のカームダウンスペースの事例は参考にしています。

石戸:やはりイギリスの事例を参考にされていらっしゃるのですね。もう一つお伺いしたいのが、『かわさきパラムーブメント』を進めていく中で、市民、市内の企業、教育機関、地域社会との間でさまざまな連携を図ってきたと思います。パラムーブメント活動を2016年から始めて9年が経過しますが、それぞれの方々の現時点での反応はどのようなものでしょうか。

赤沢氏:バリアフルレストランについては、地域の各所で実証をしている中で、『この体験を通して自身が障がいを形づくっている可能性があることに気がついた』という感想を良く耳にします。障がいの社会モデルという考え方、パラムーブメントが大事にしているところが徐々に市民の方々に浸透し、感想として聞こえてきている気がします。

誰もが自分らしく生きられる社会の実現に向けた取り組みを

川崎市から広げていきたい

石戸:ありがとうございました。今後のかわさきパラムーブメントの展望を教えてください。

赤沢氏:まだ本当に手探りの状態ですので、これという何か明確なものをお答えできませんが、今後も障がいや年齢を気にせずに、自分らしく生活できることを感じられる取り組みは積極的に取り入れ、川崎市から広げていければと考えています。

石戸:私たちはニューロダイバーシティ社会の実現という言葉を使っていますが、目指している世界は川崎市と共通していると感じます。最後にニューロダイバーシティ社会実現に向けて一言メッセージをいただけますか。

赤沢氏:ニューロダイバーシティとパラムーブメントと名前こそ異なりますが、その根底にあるコンセプト、多様性の尊重や自分らしい自己実現を目指していくといったところは一致していると感じます。ぜひ、言葉にとらわれず、積極的に協力させていただきたいと思っています。

石戸:川崎市は多様な方々が共生するという点で、先進的な都市だと感じています。ぜひ、この取り組みが日本中に広がることを願っています。本日はどうもありがとうございました。